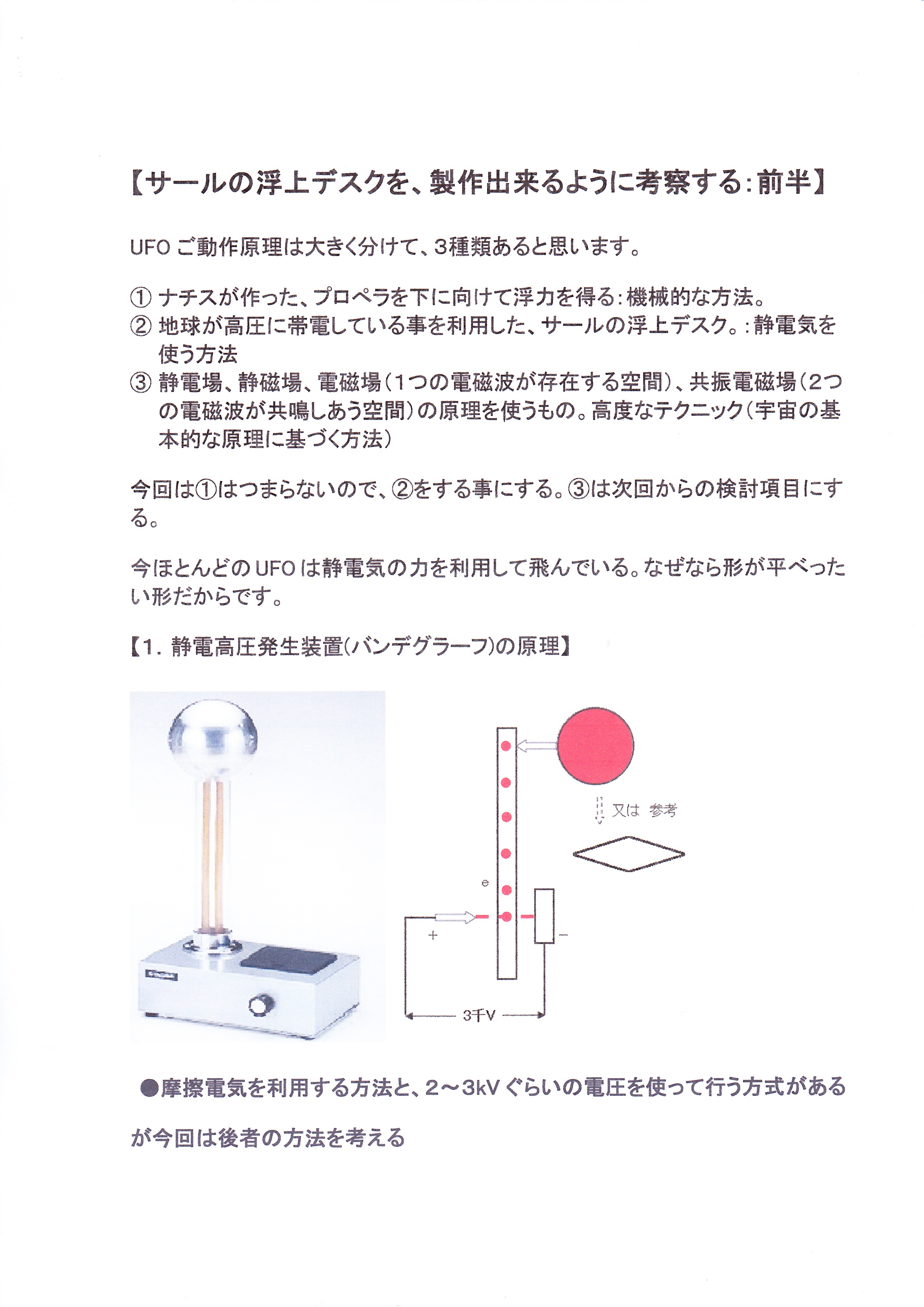

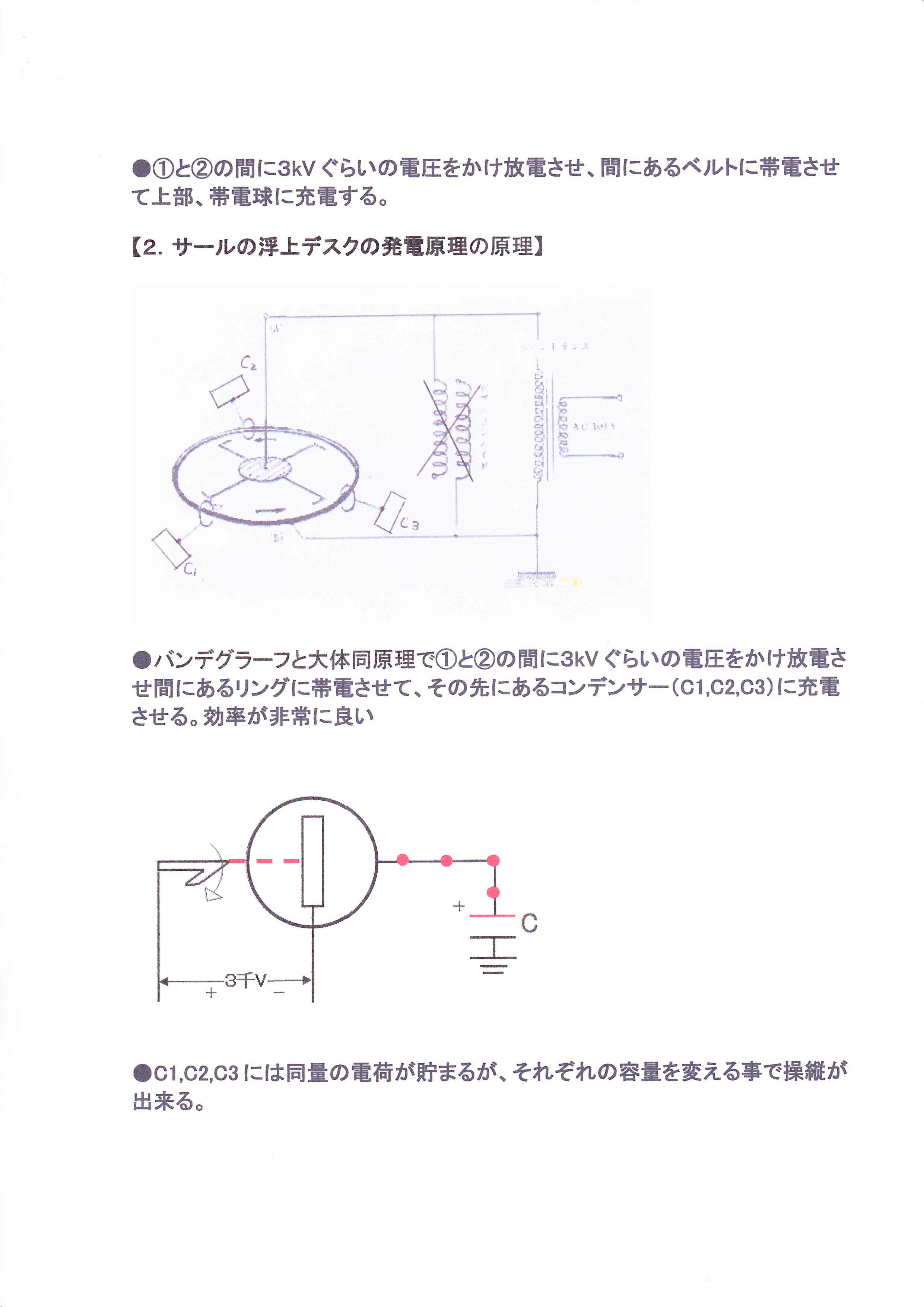

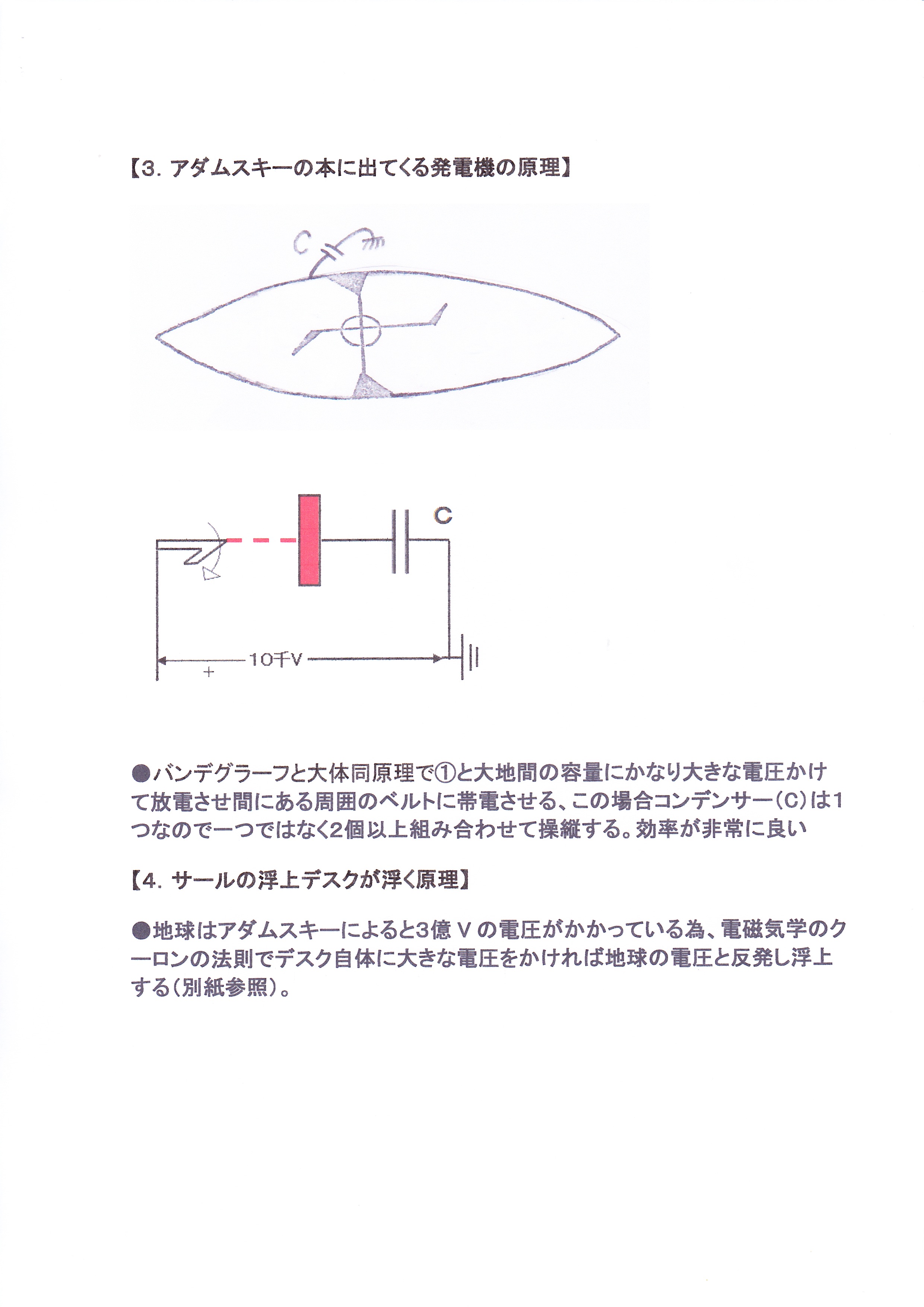

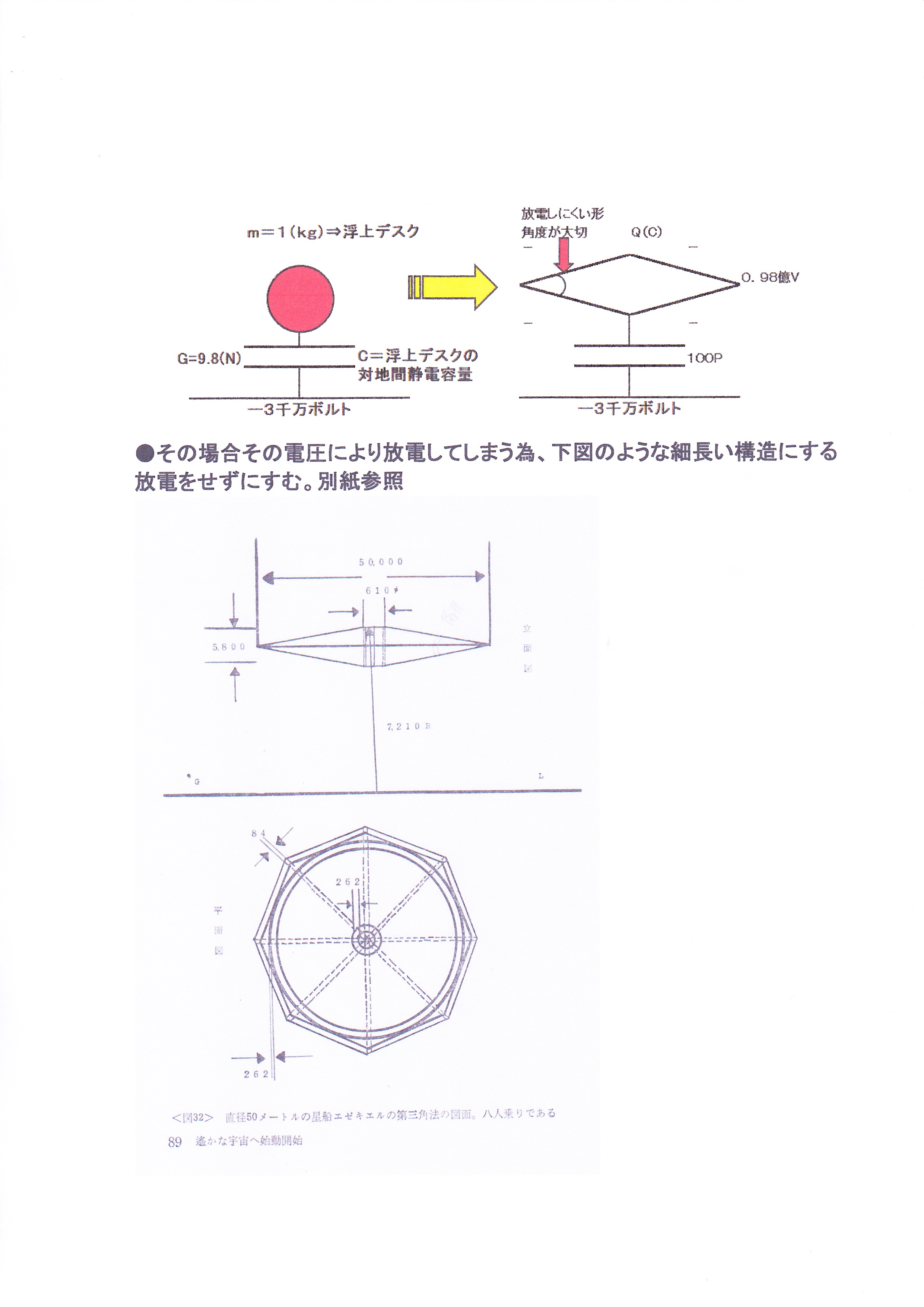

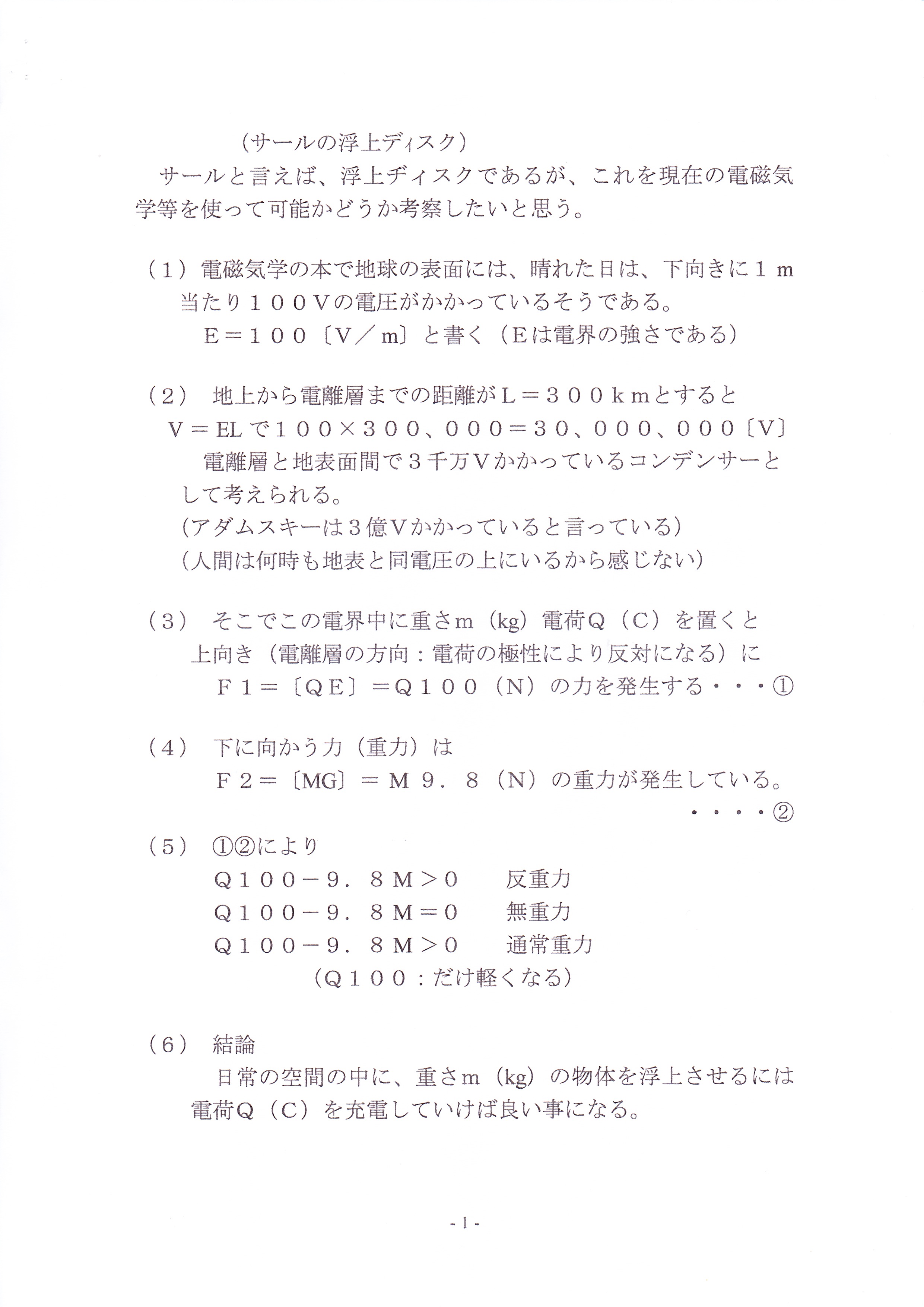

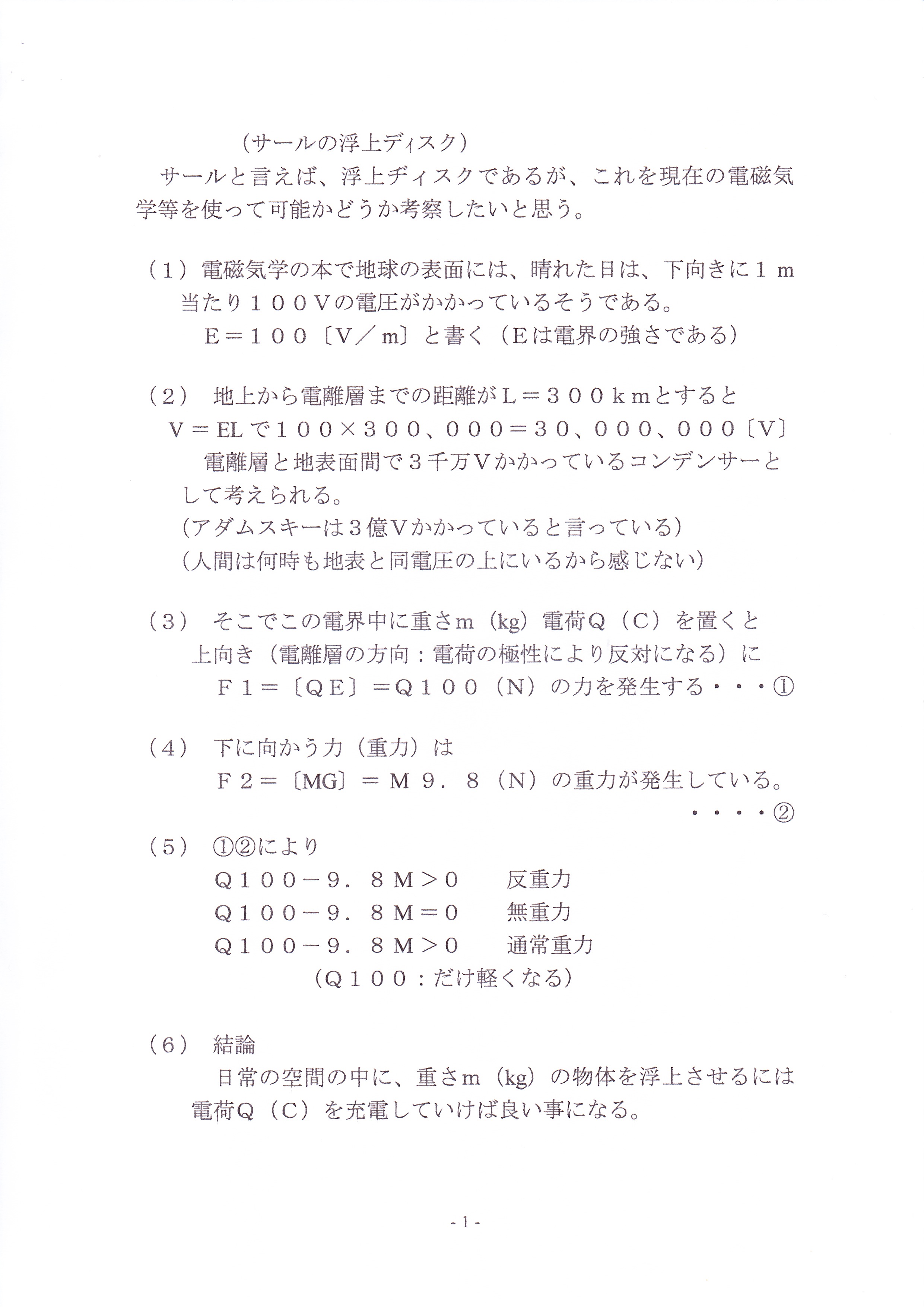

[サールの浮上デスクを制作できるように考察する]

2017年11月18日 奥津 一夫

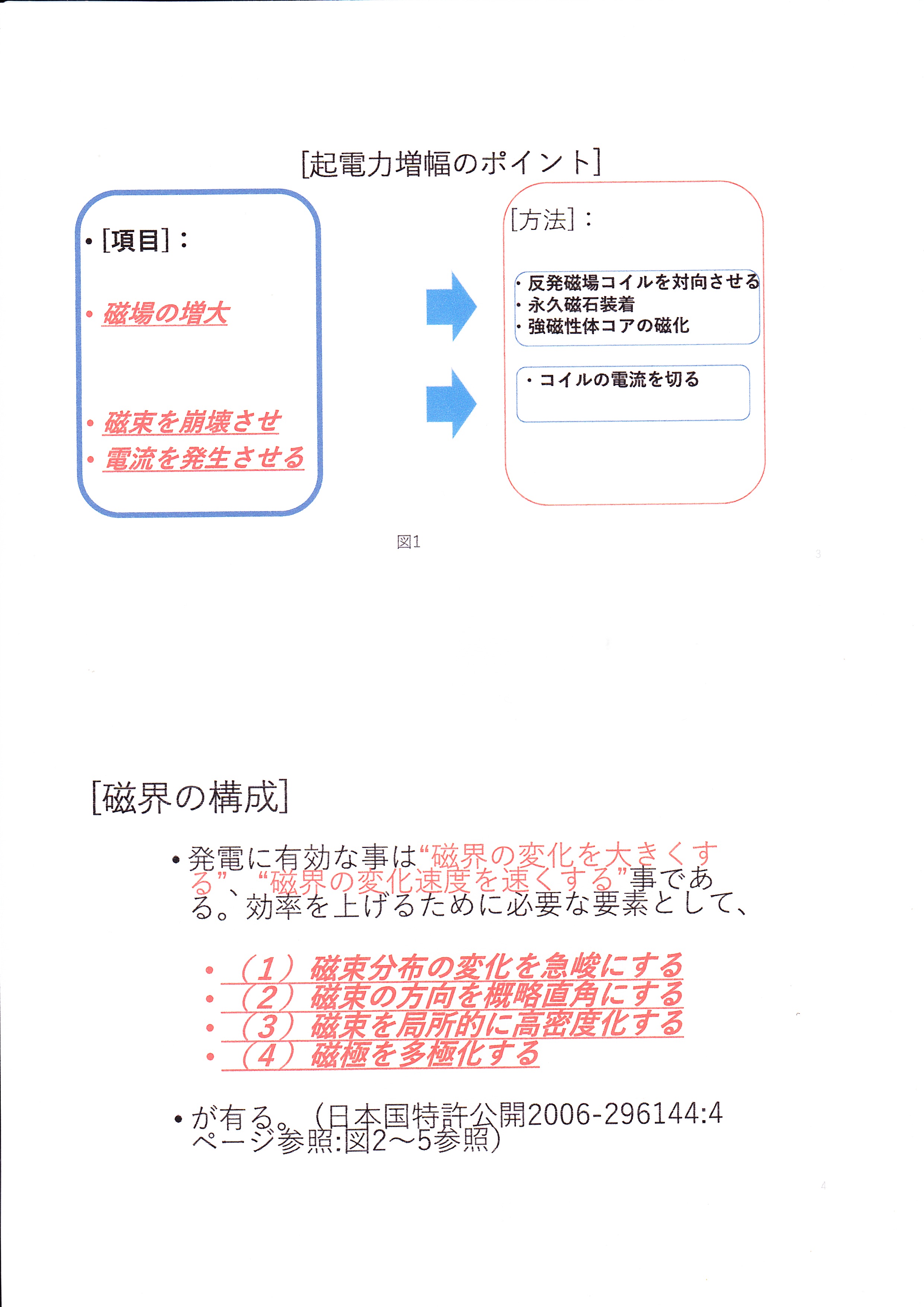

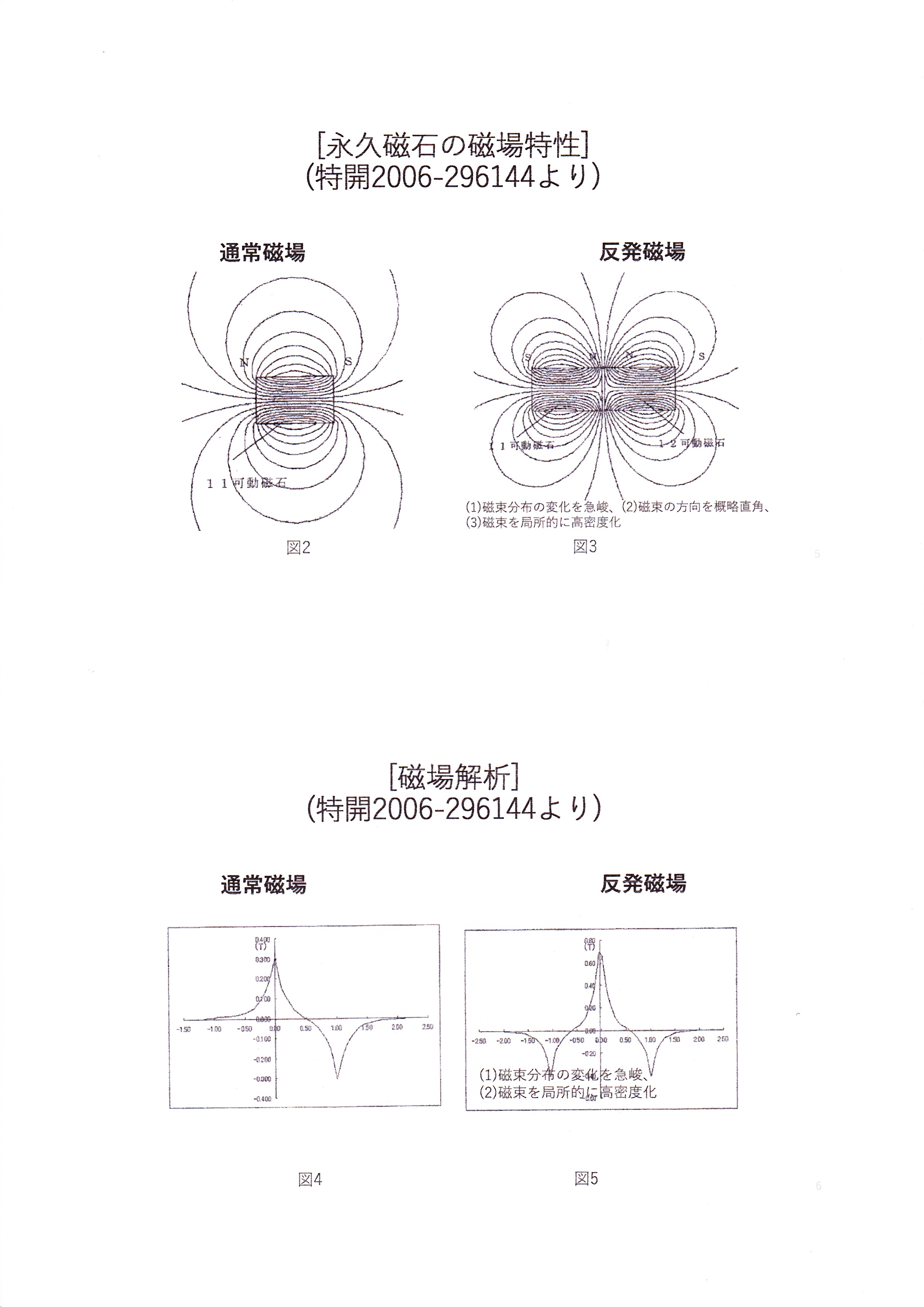

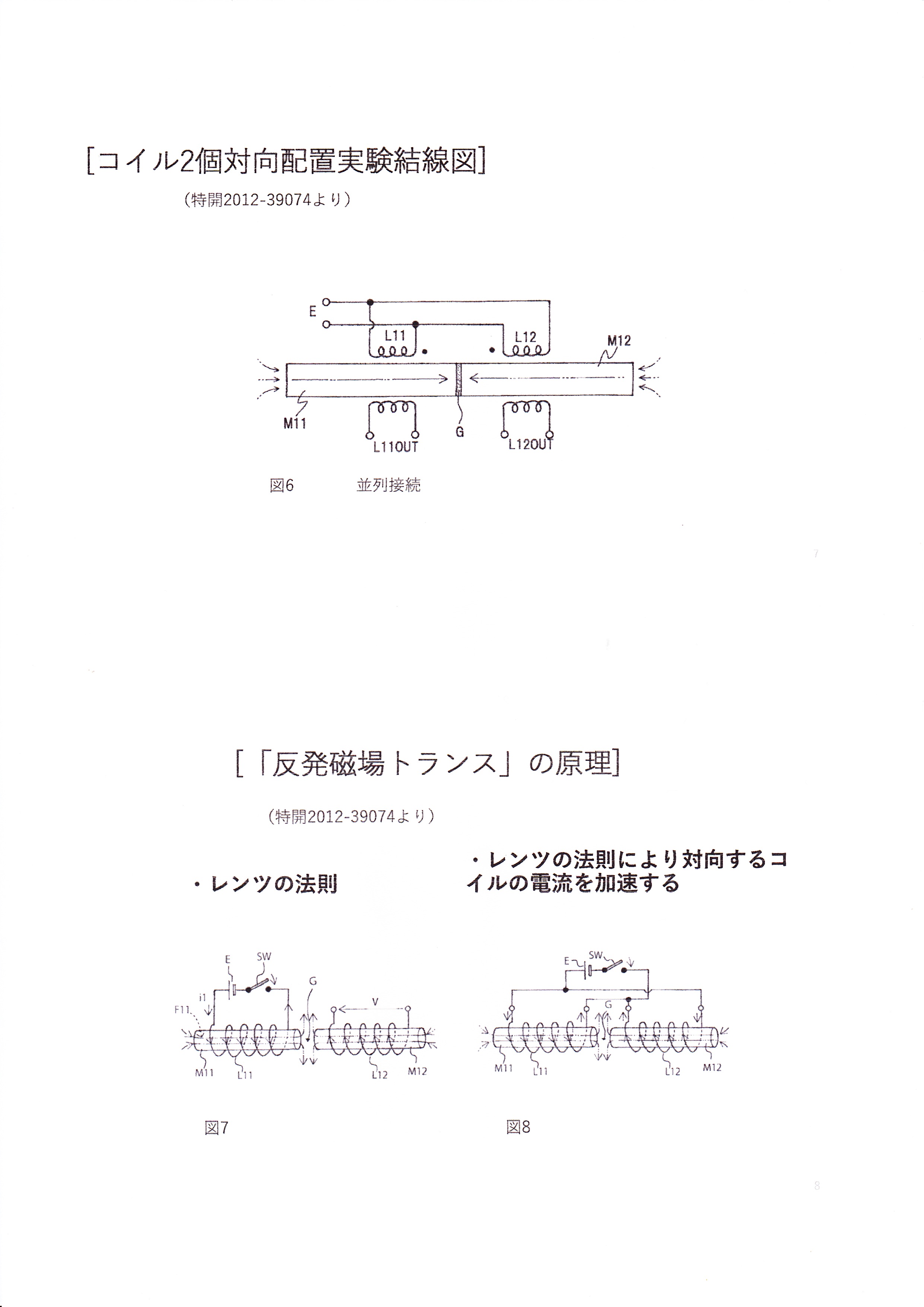

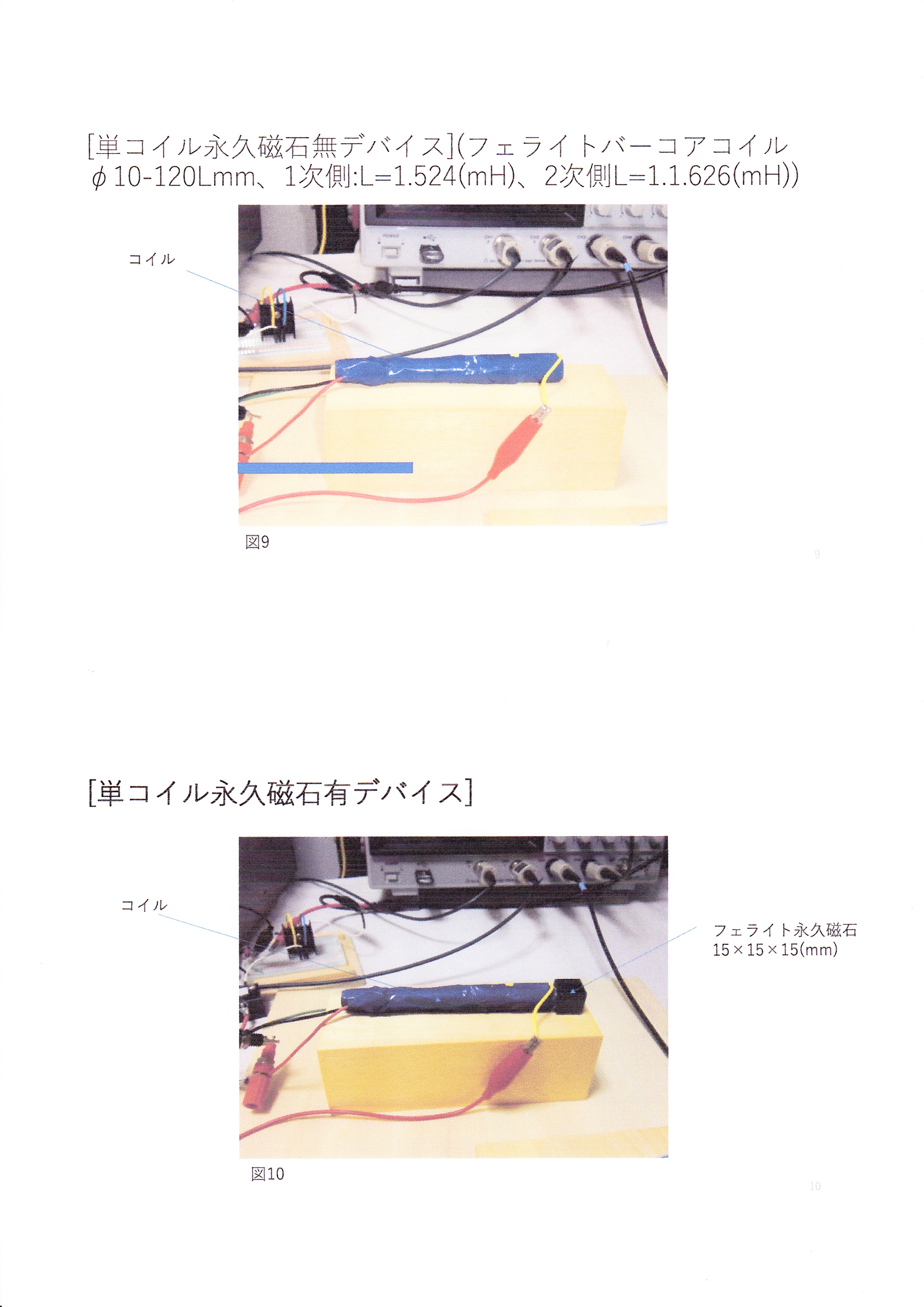

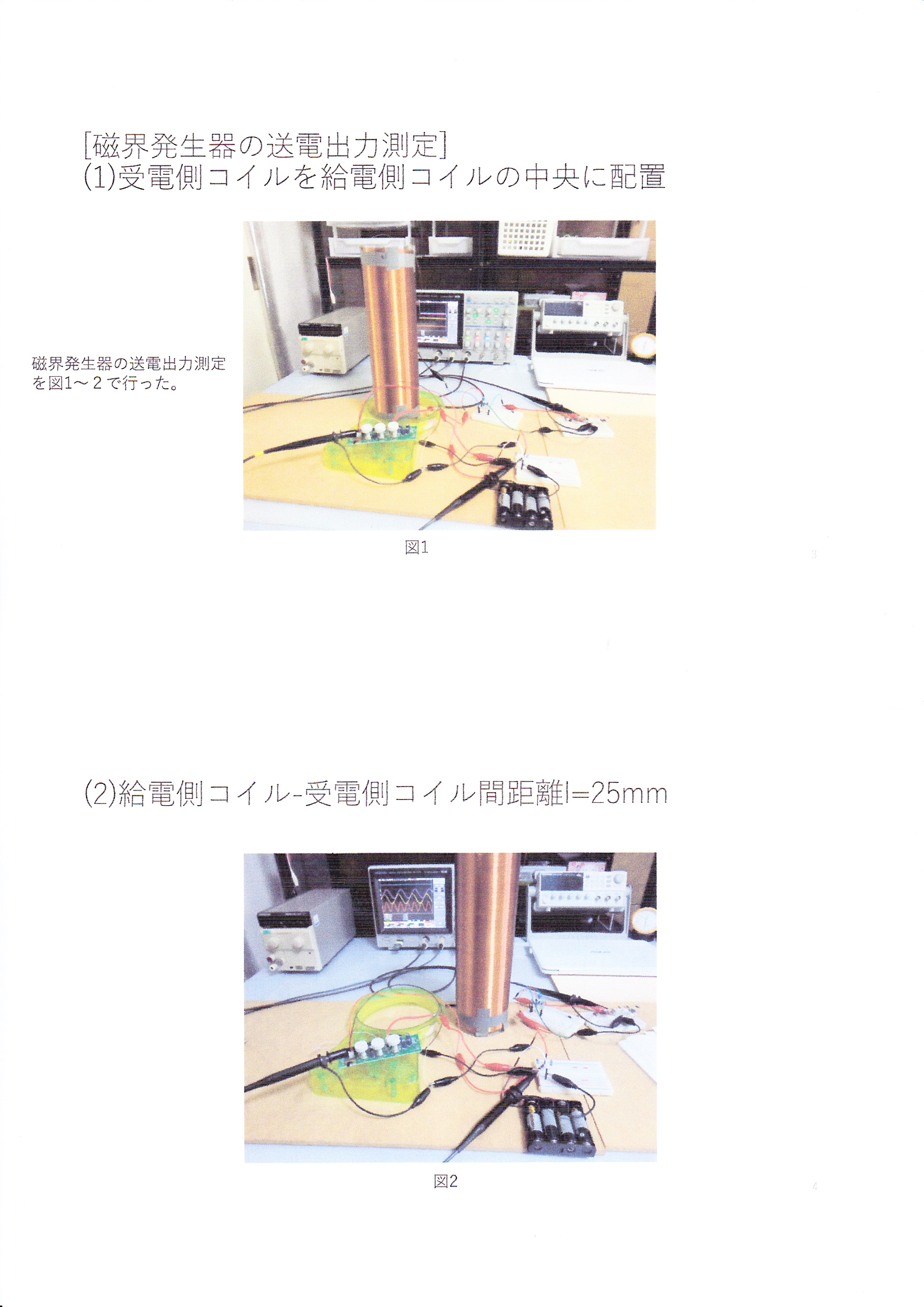

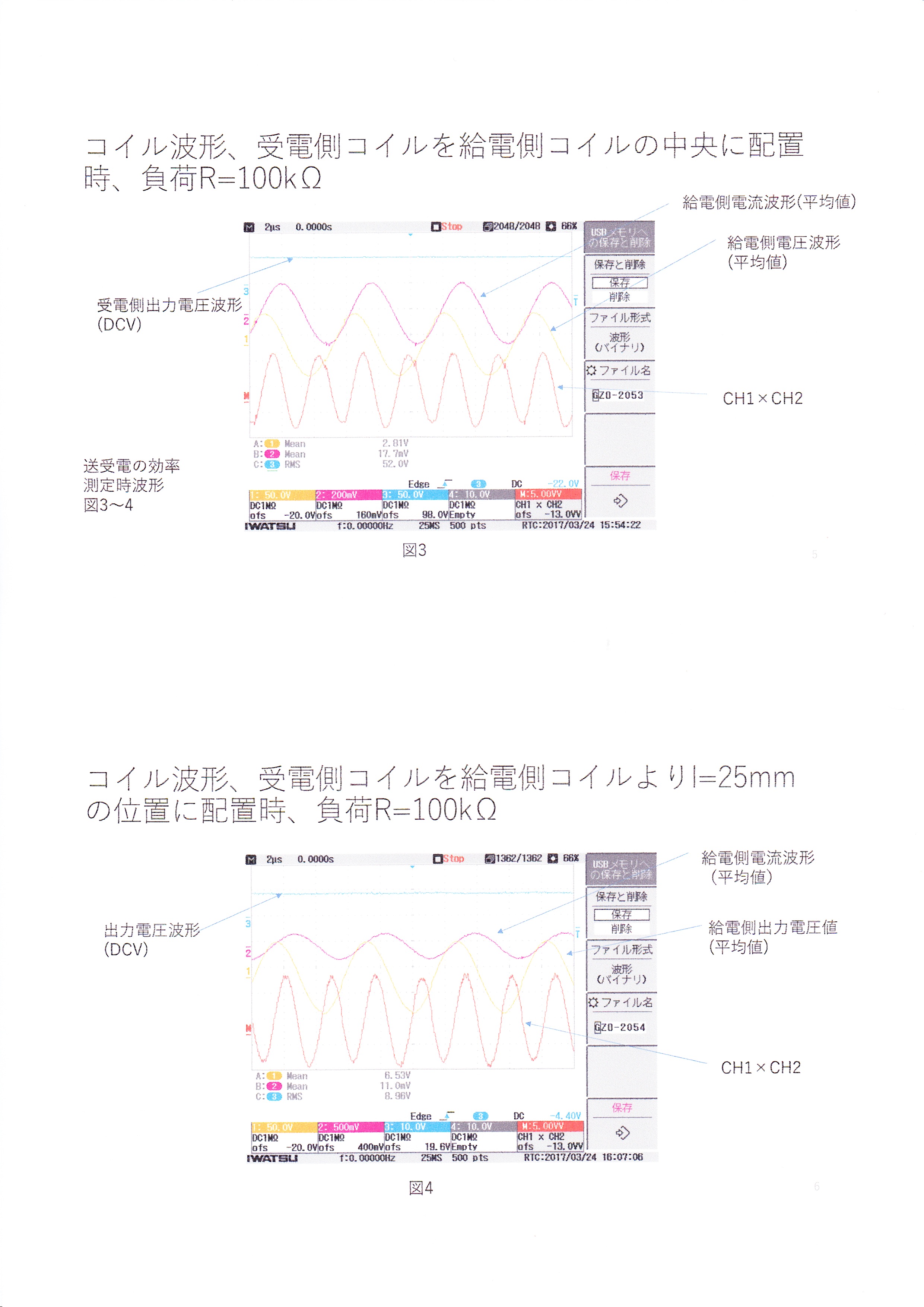

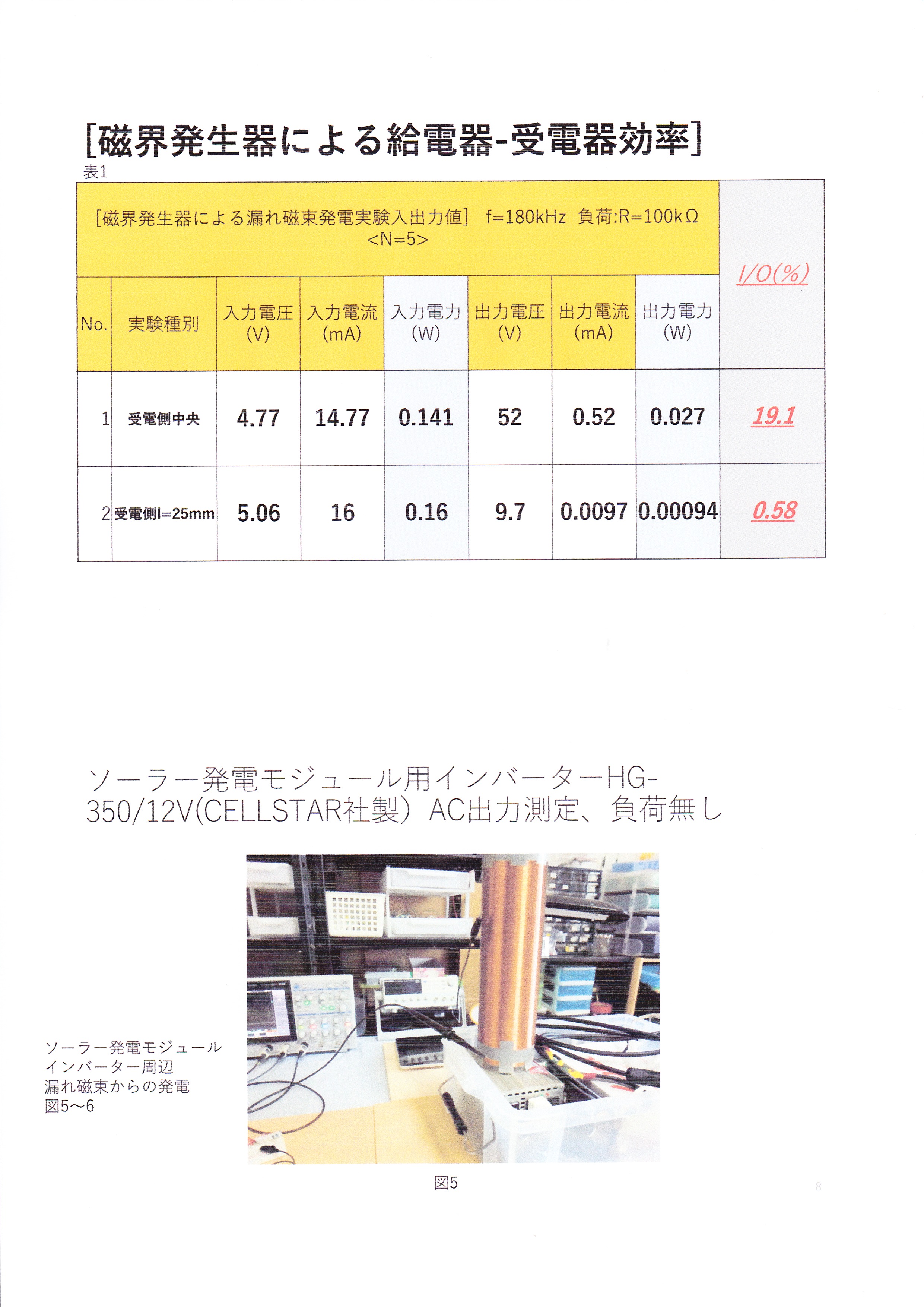

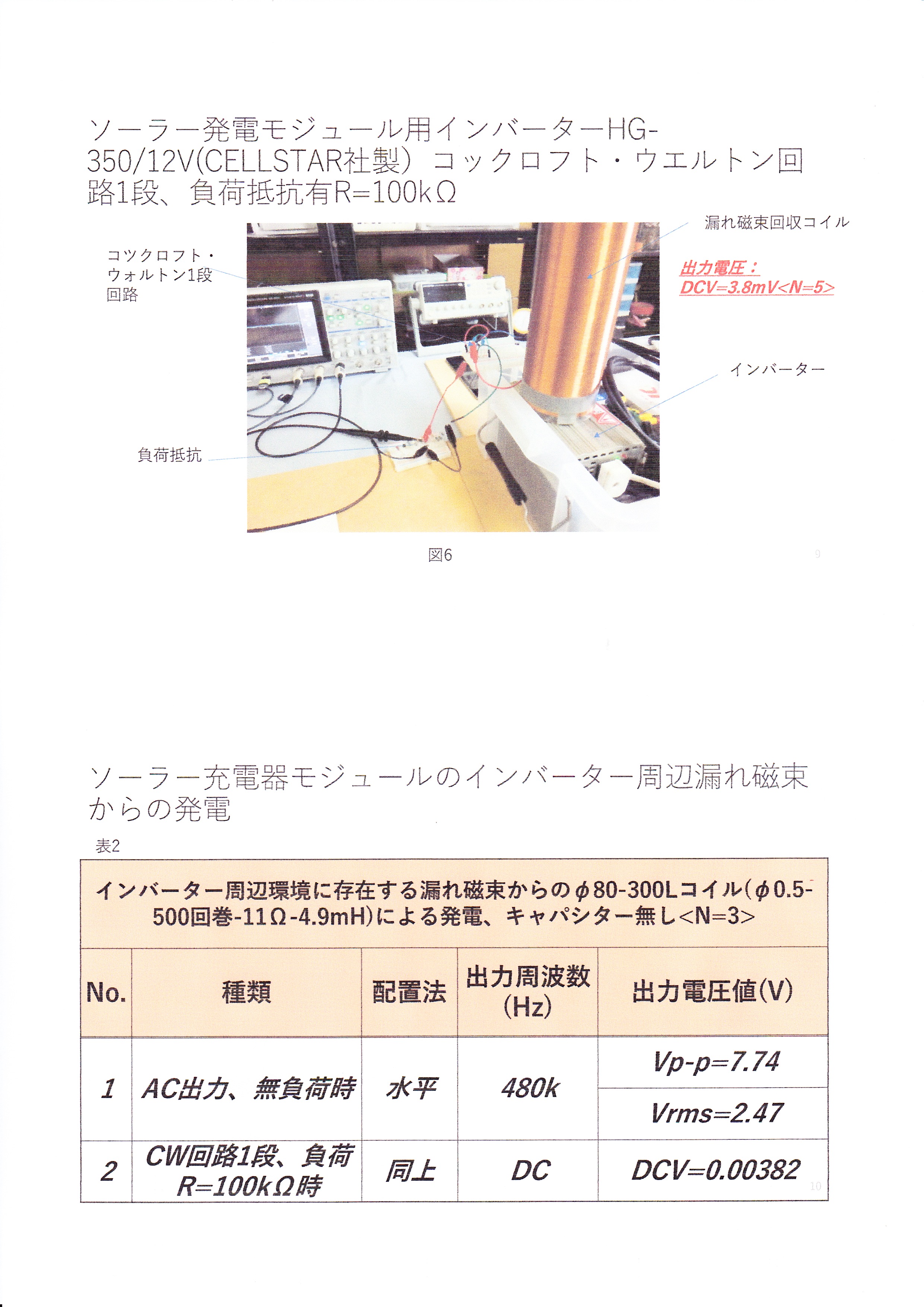

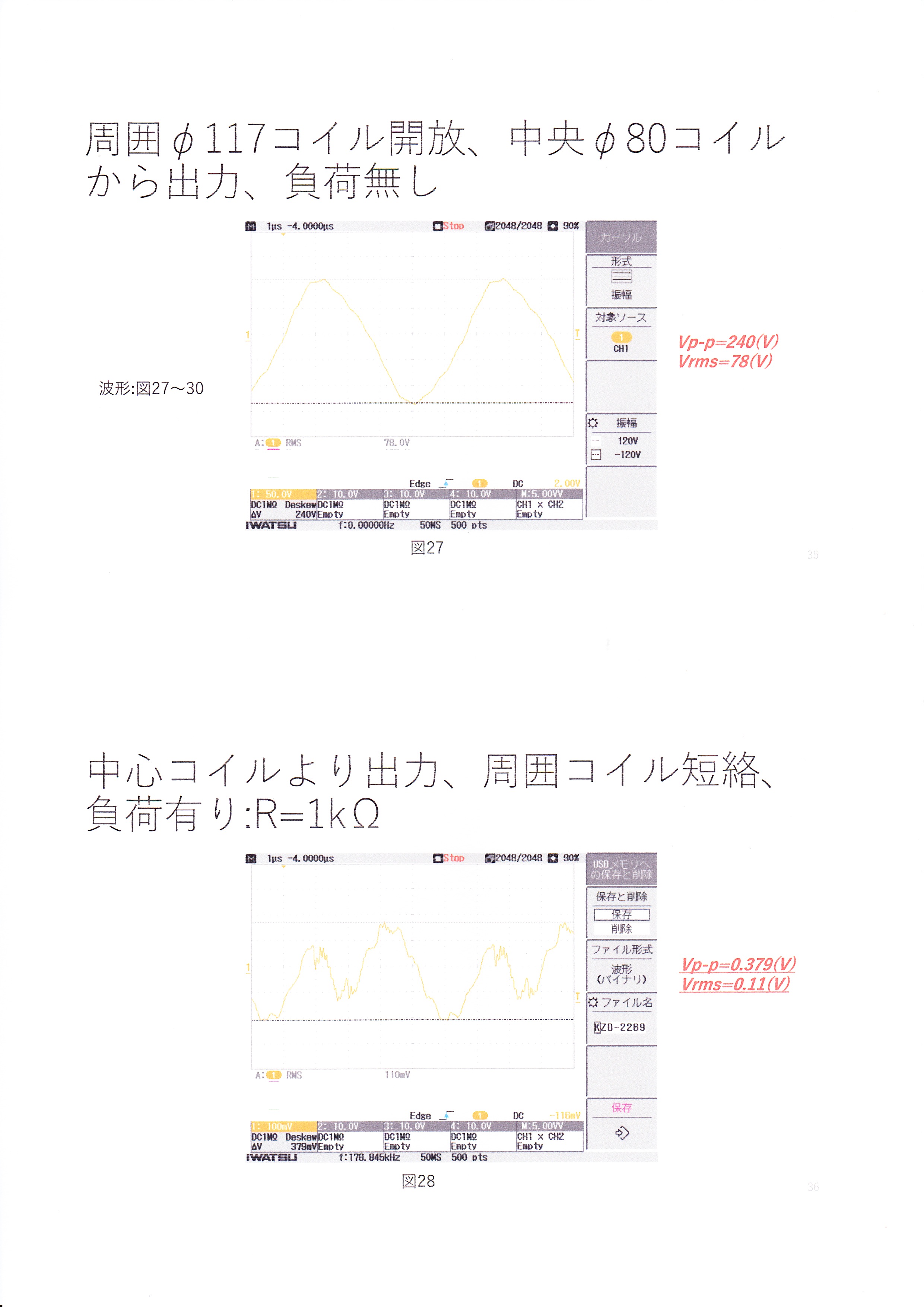

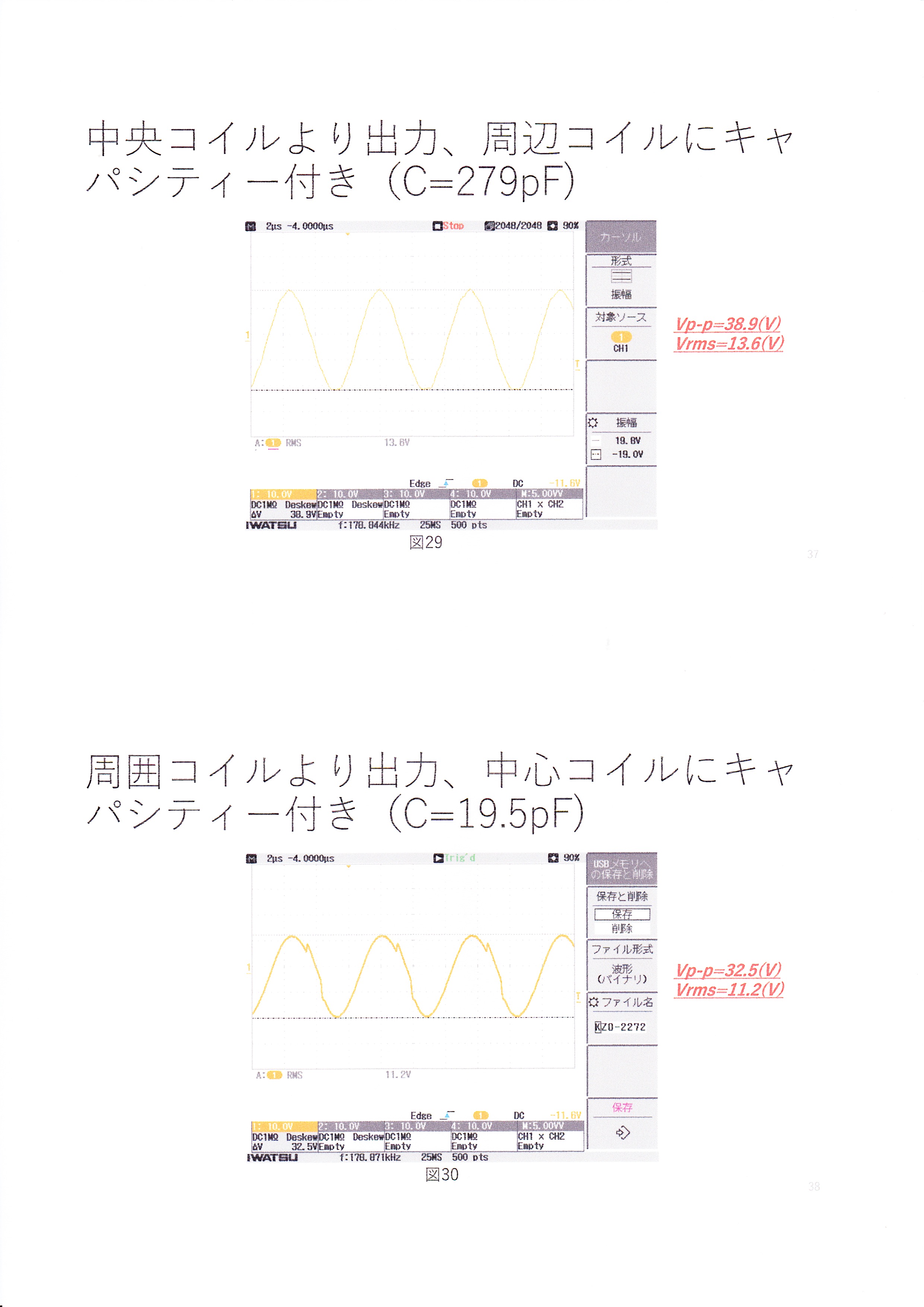

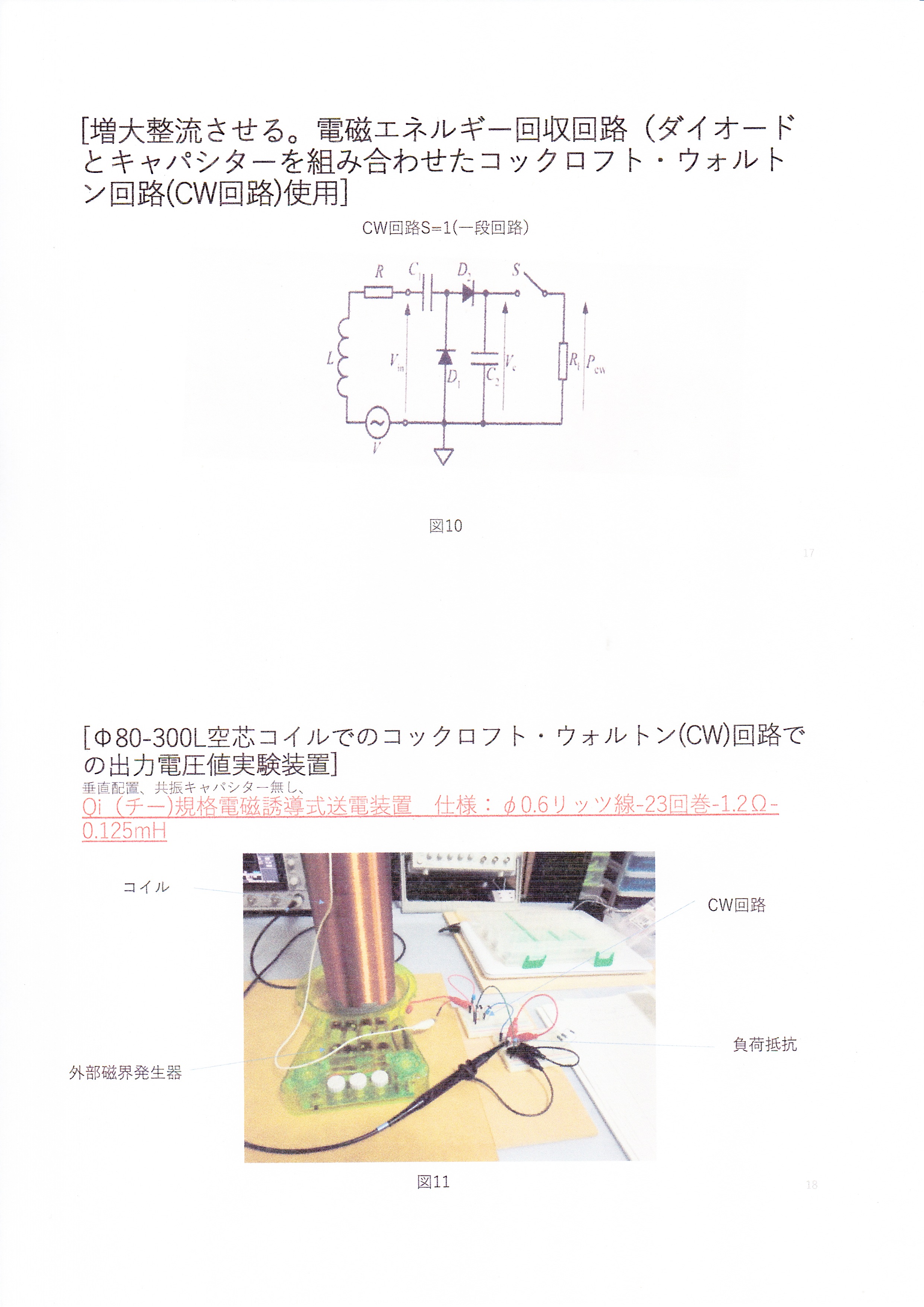

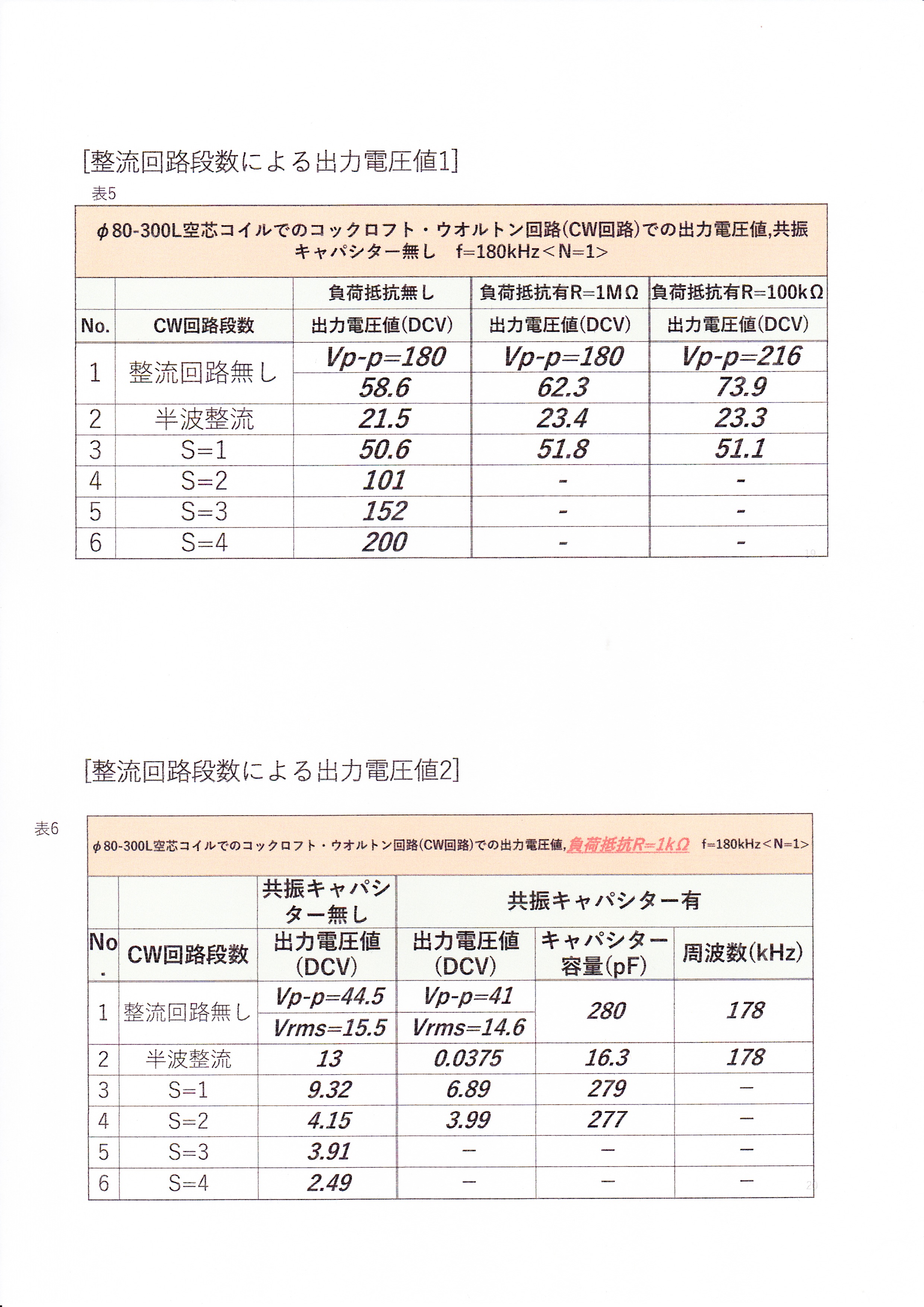

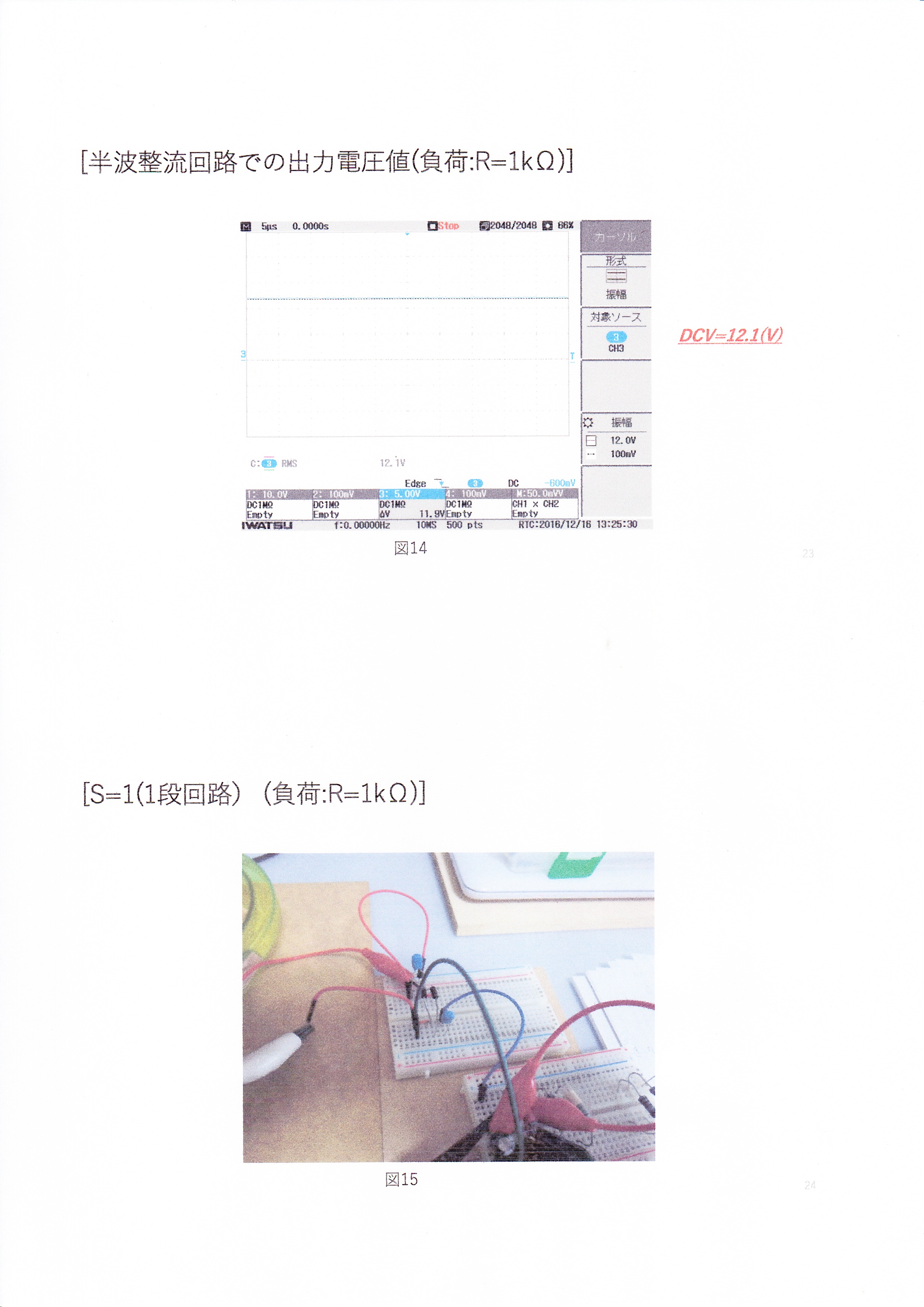

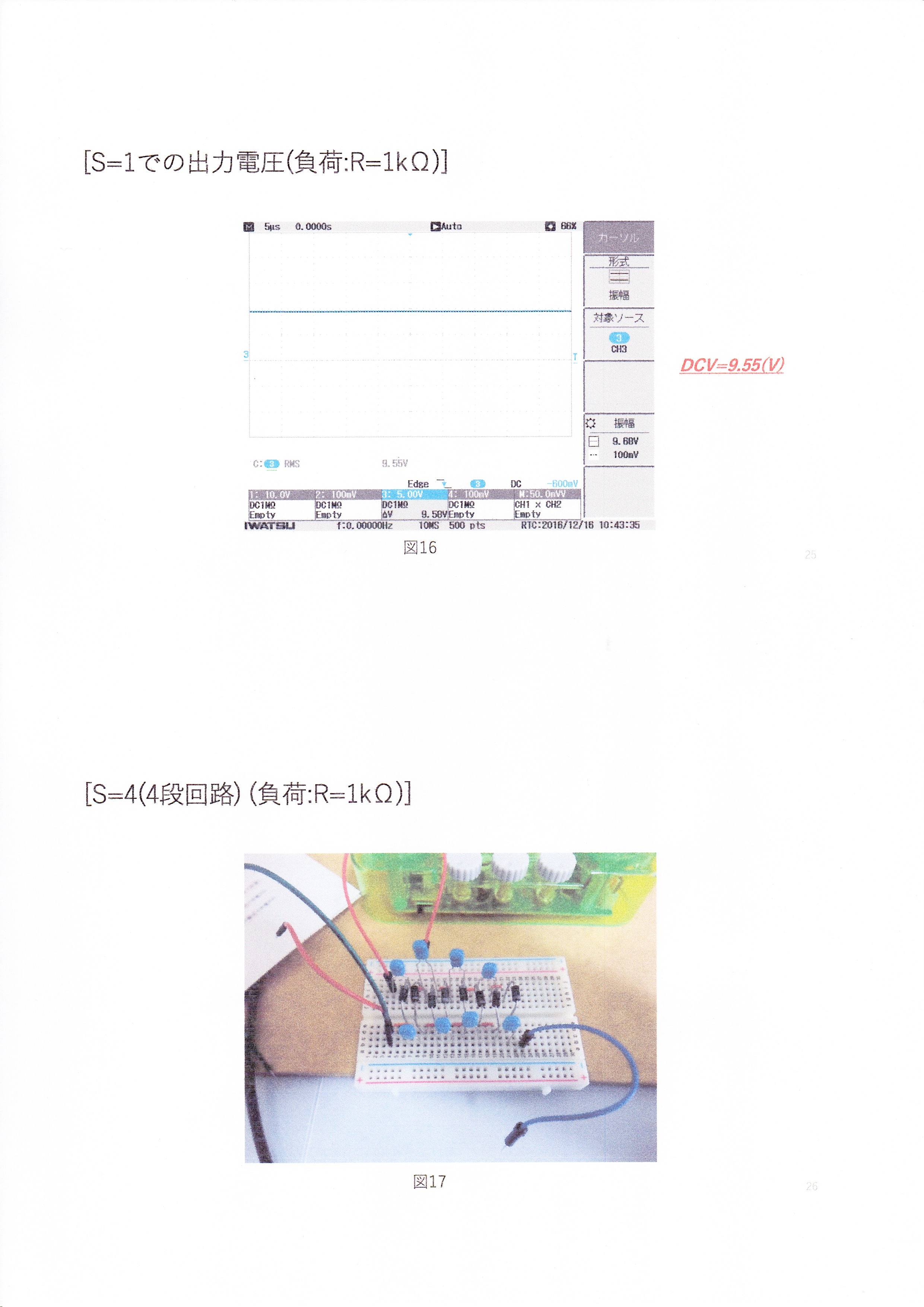

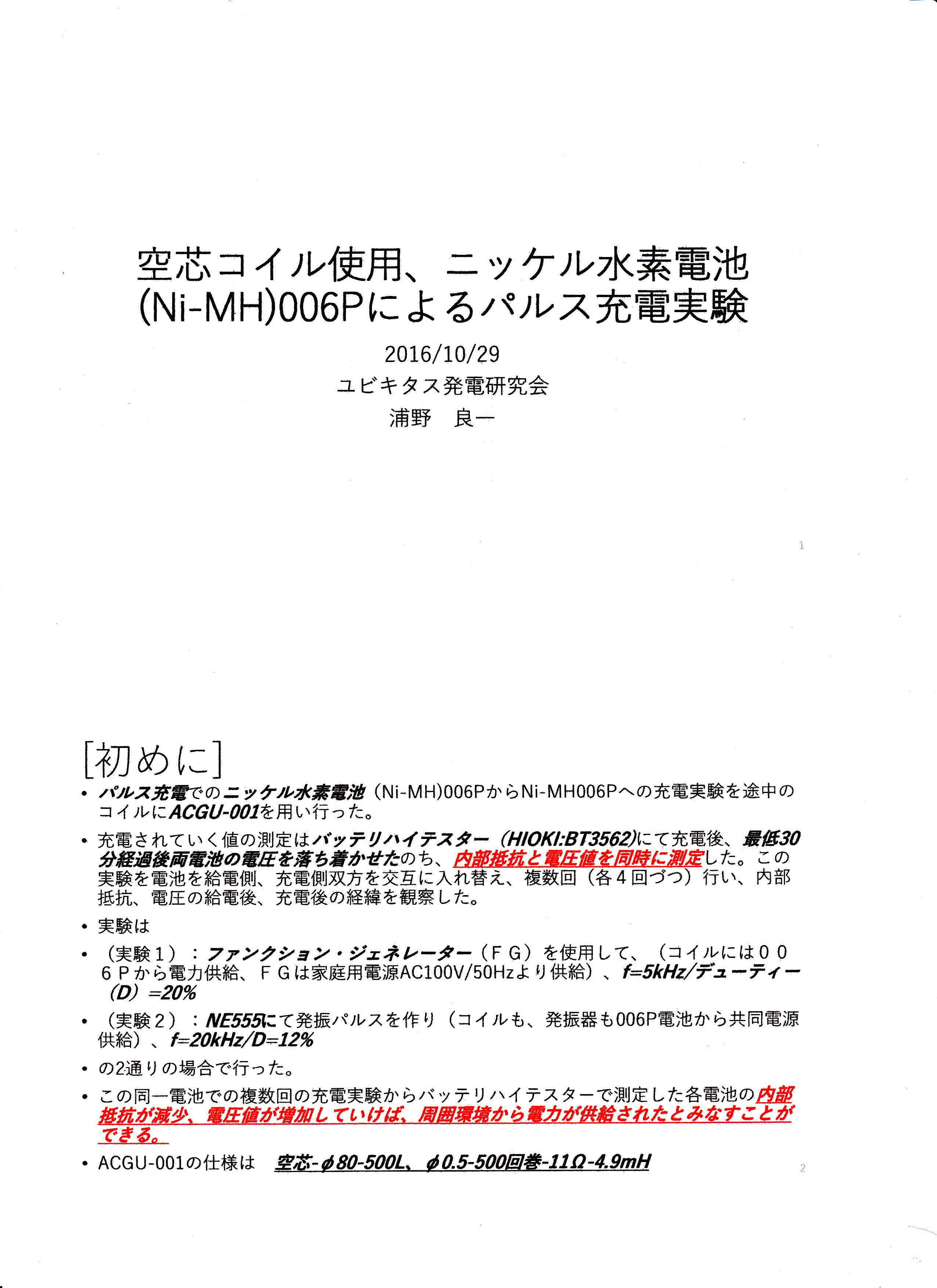

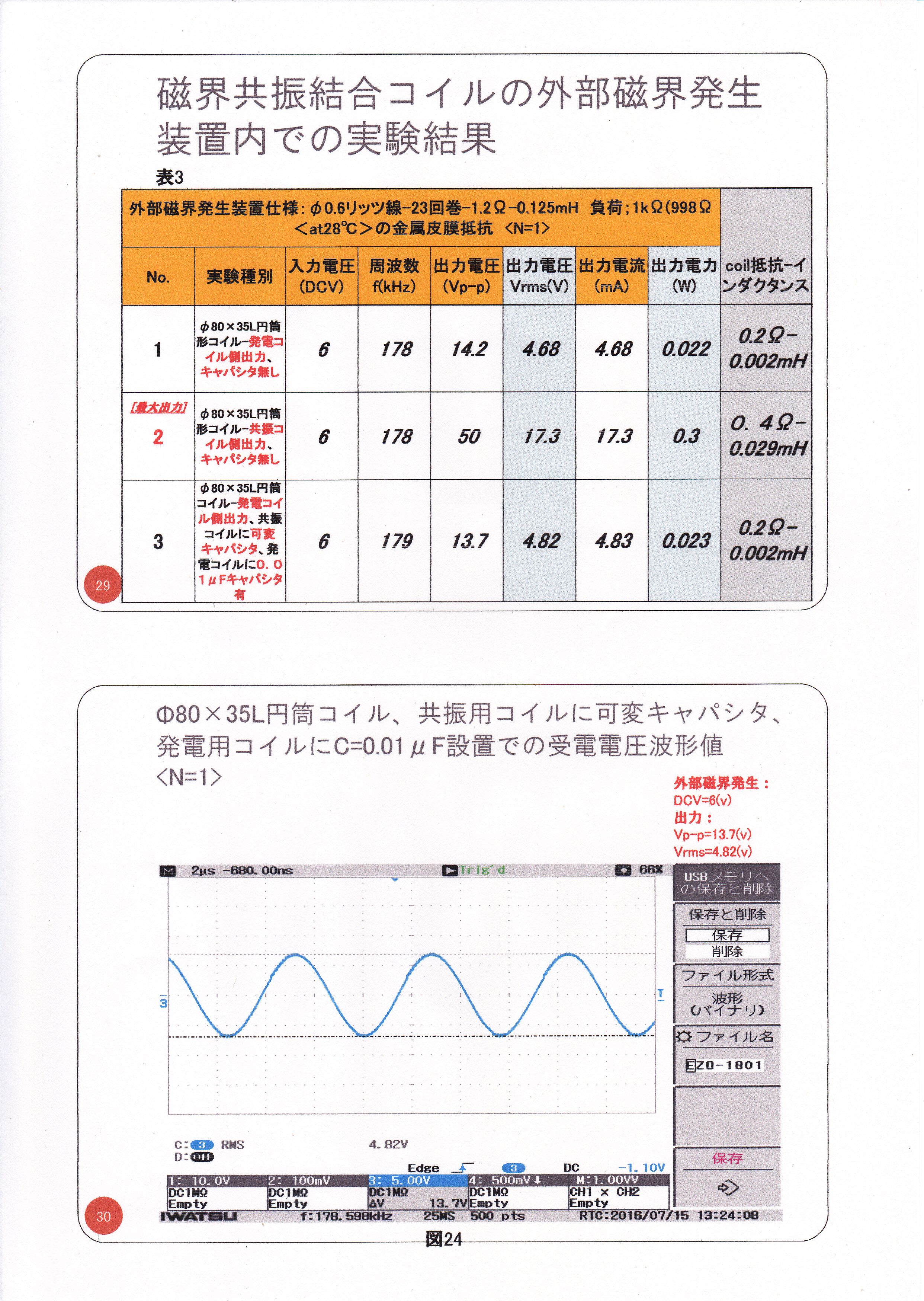

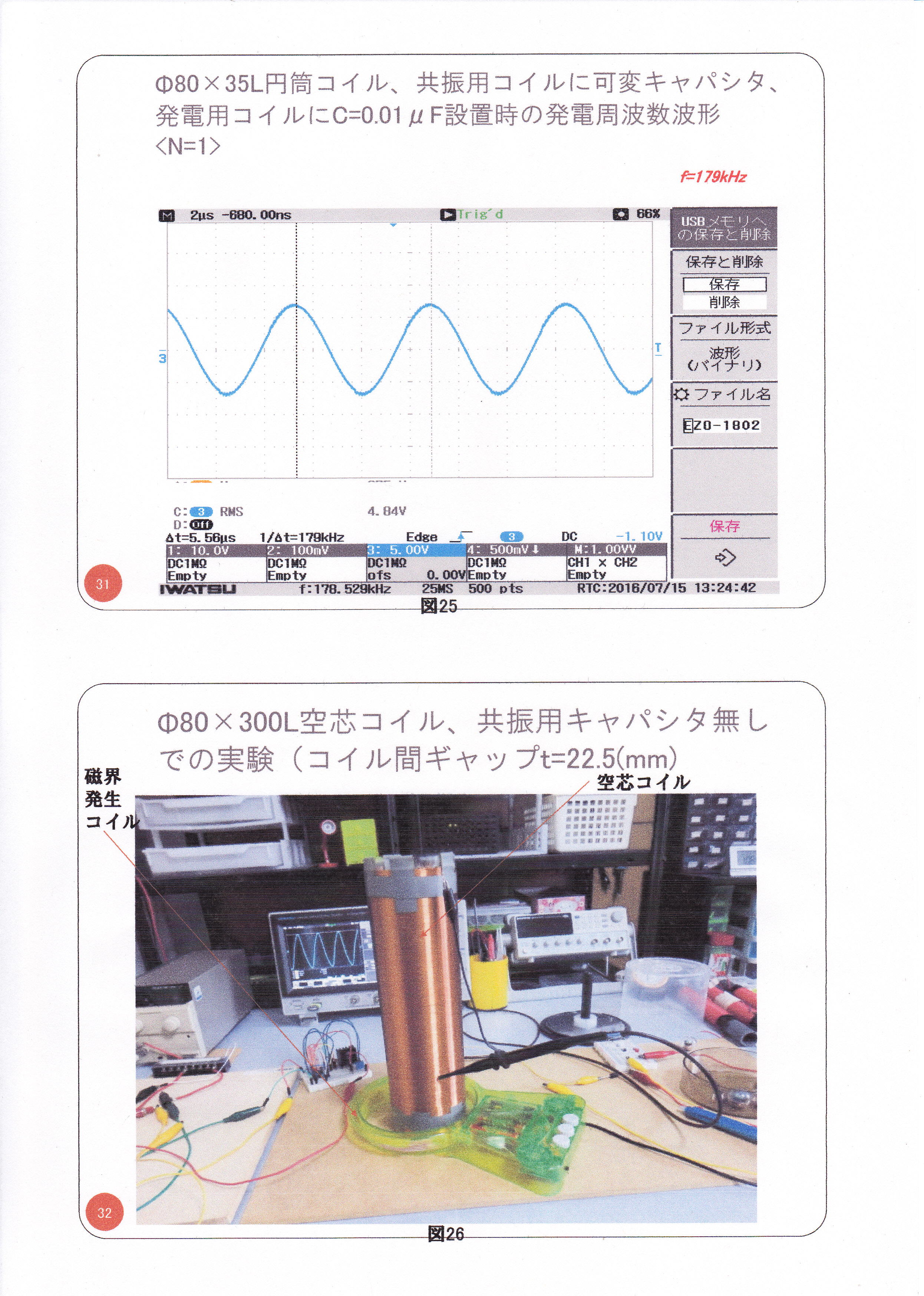

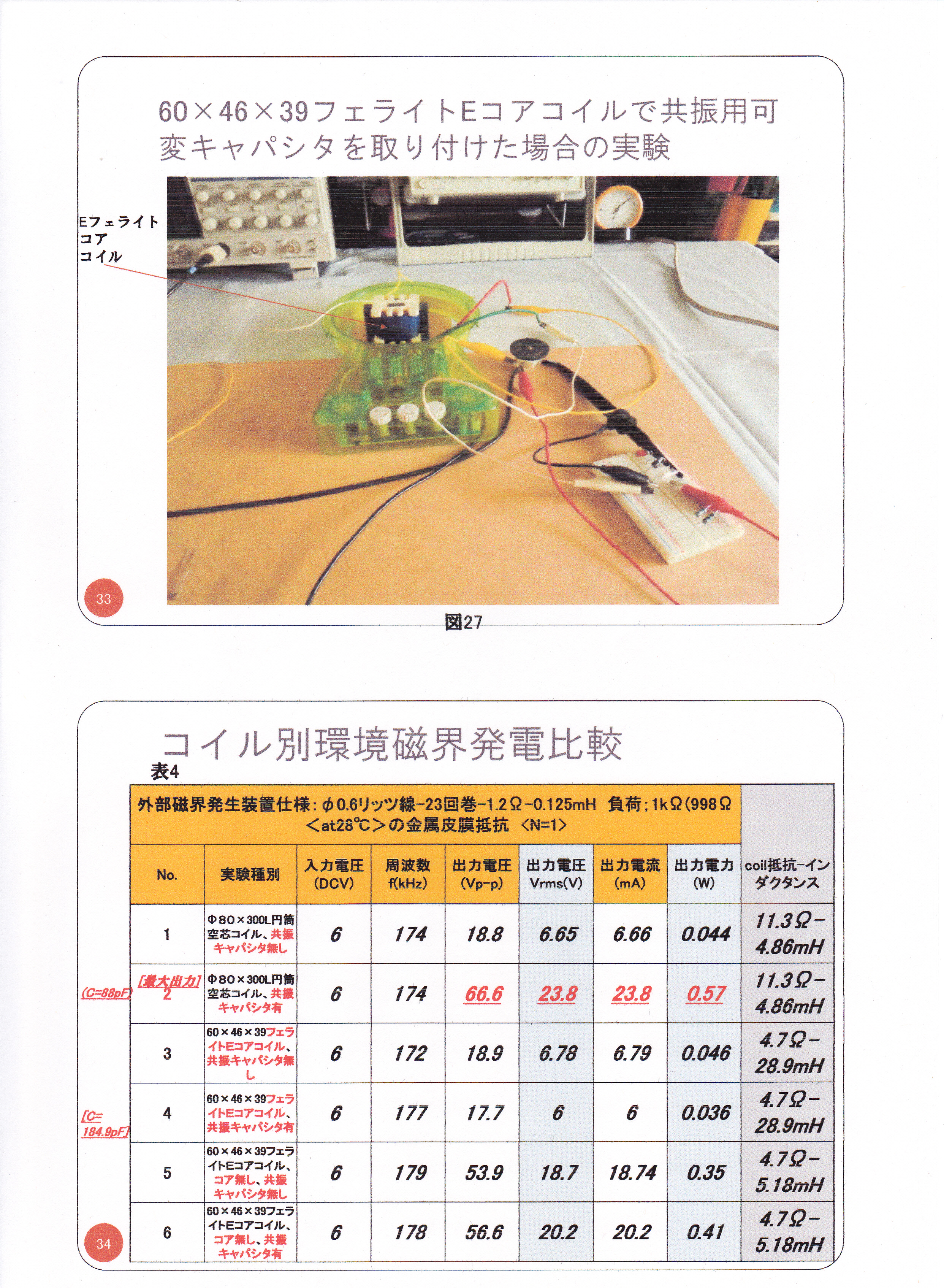

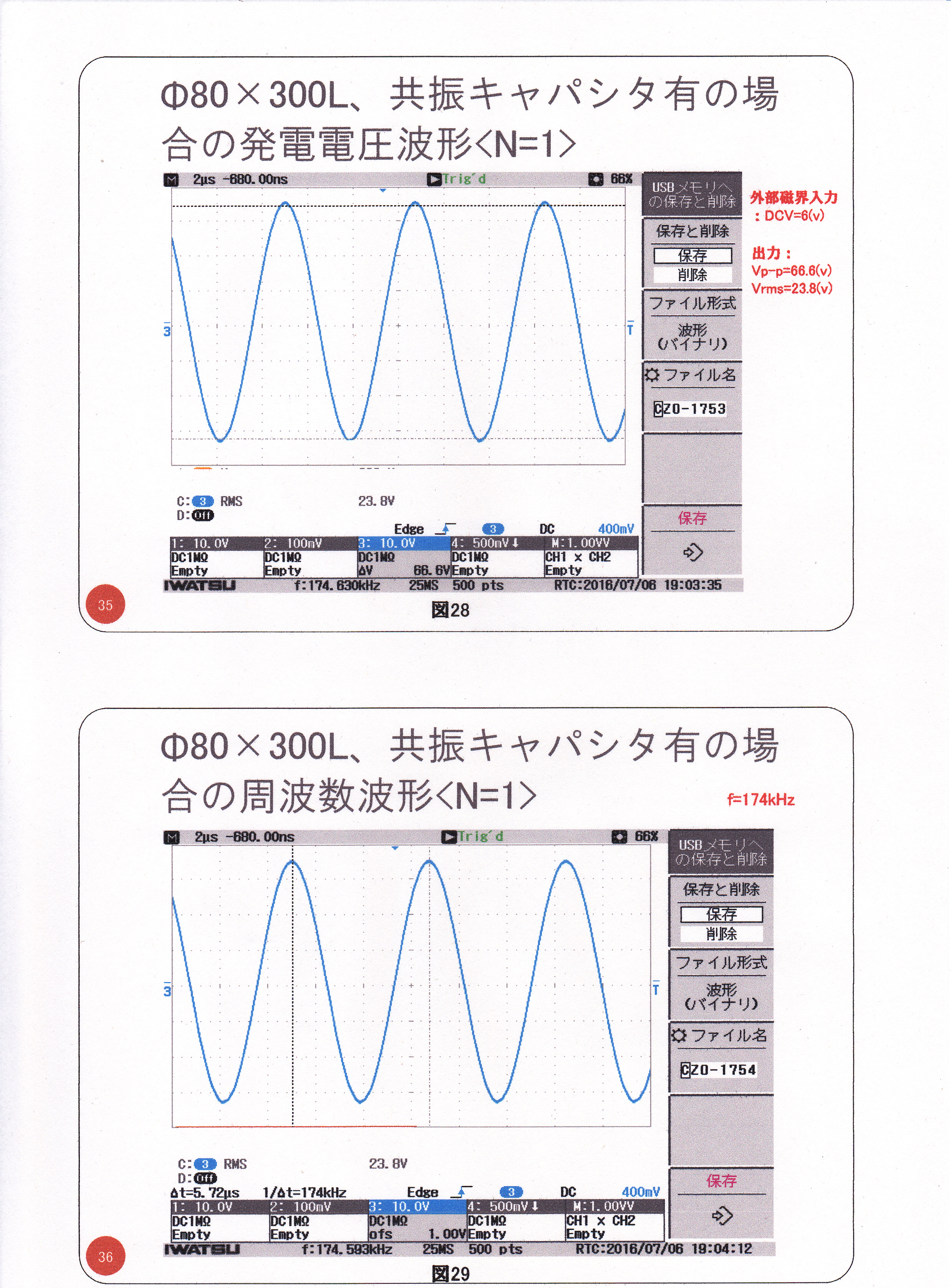

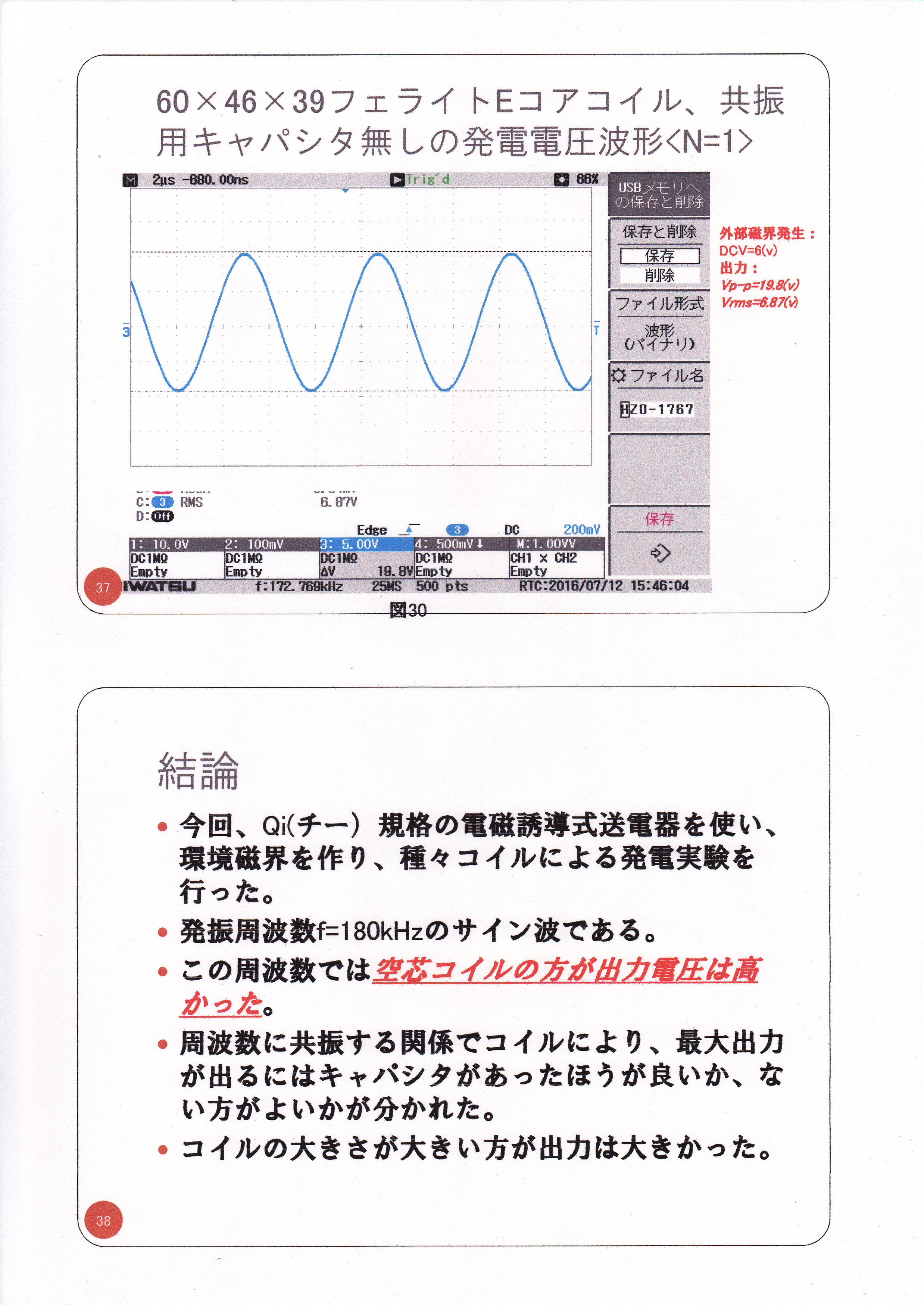

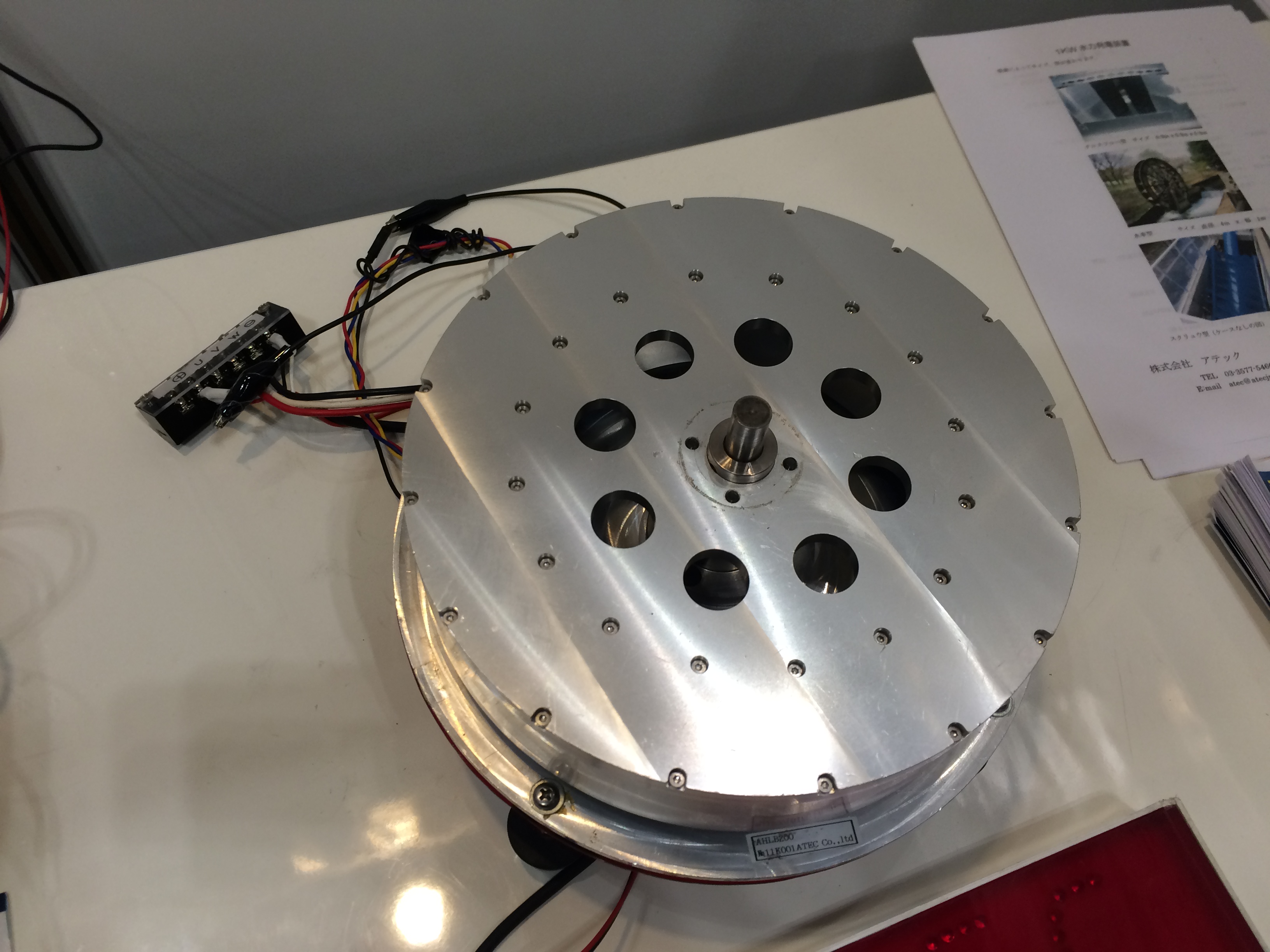

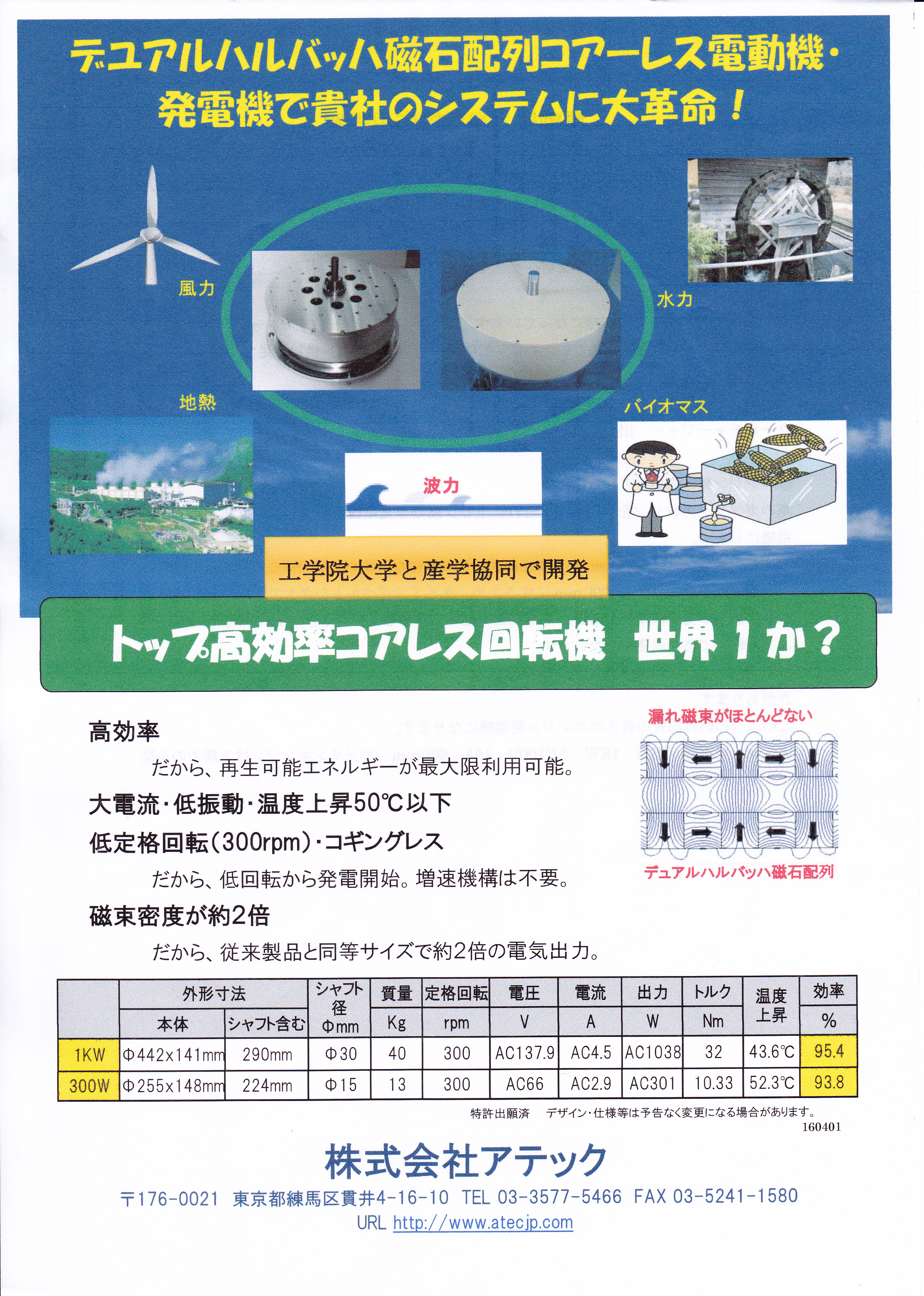

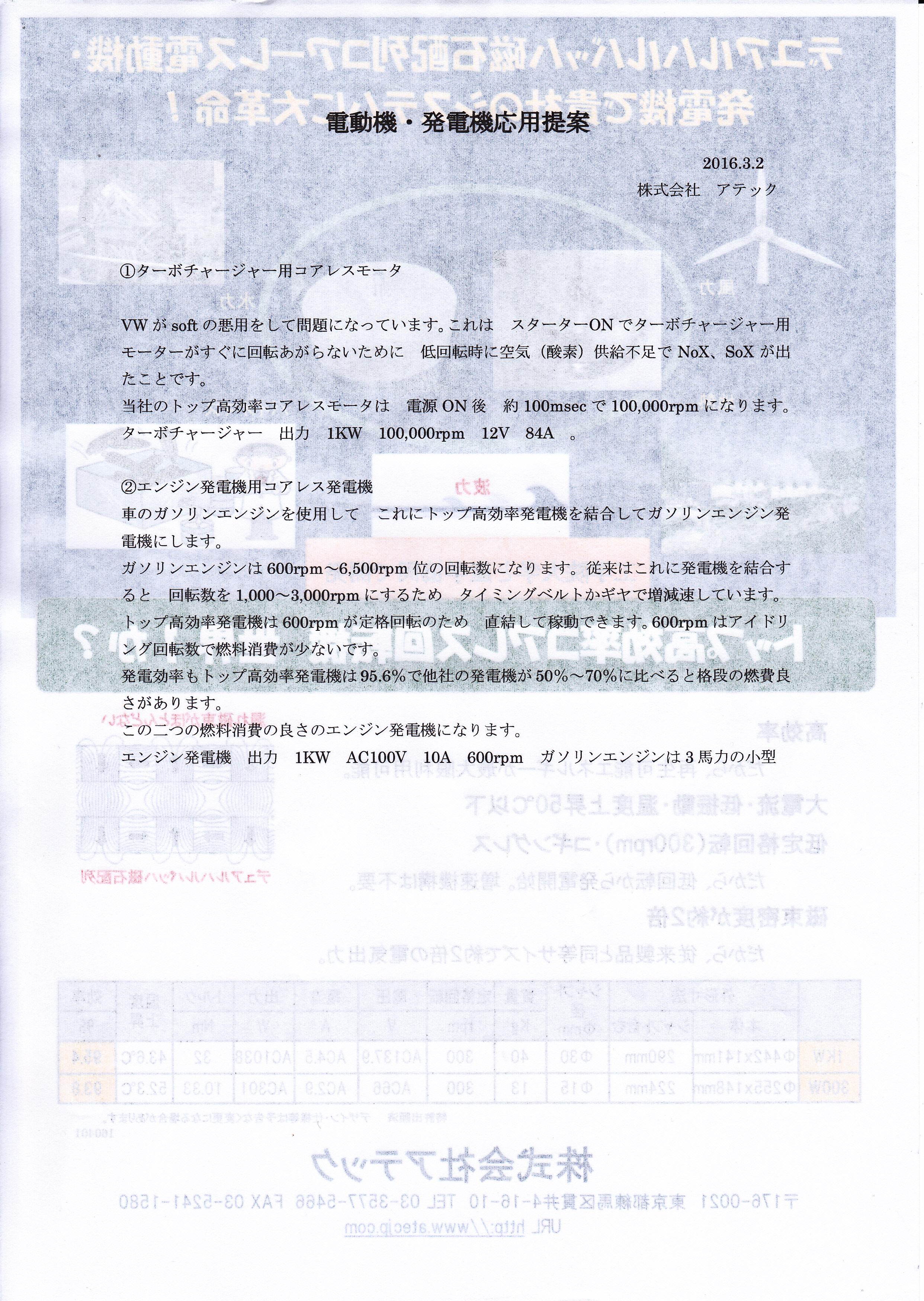

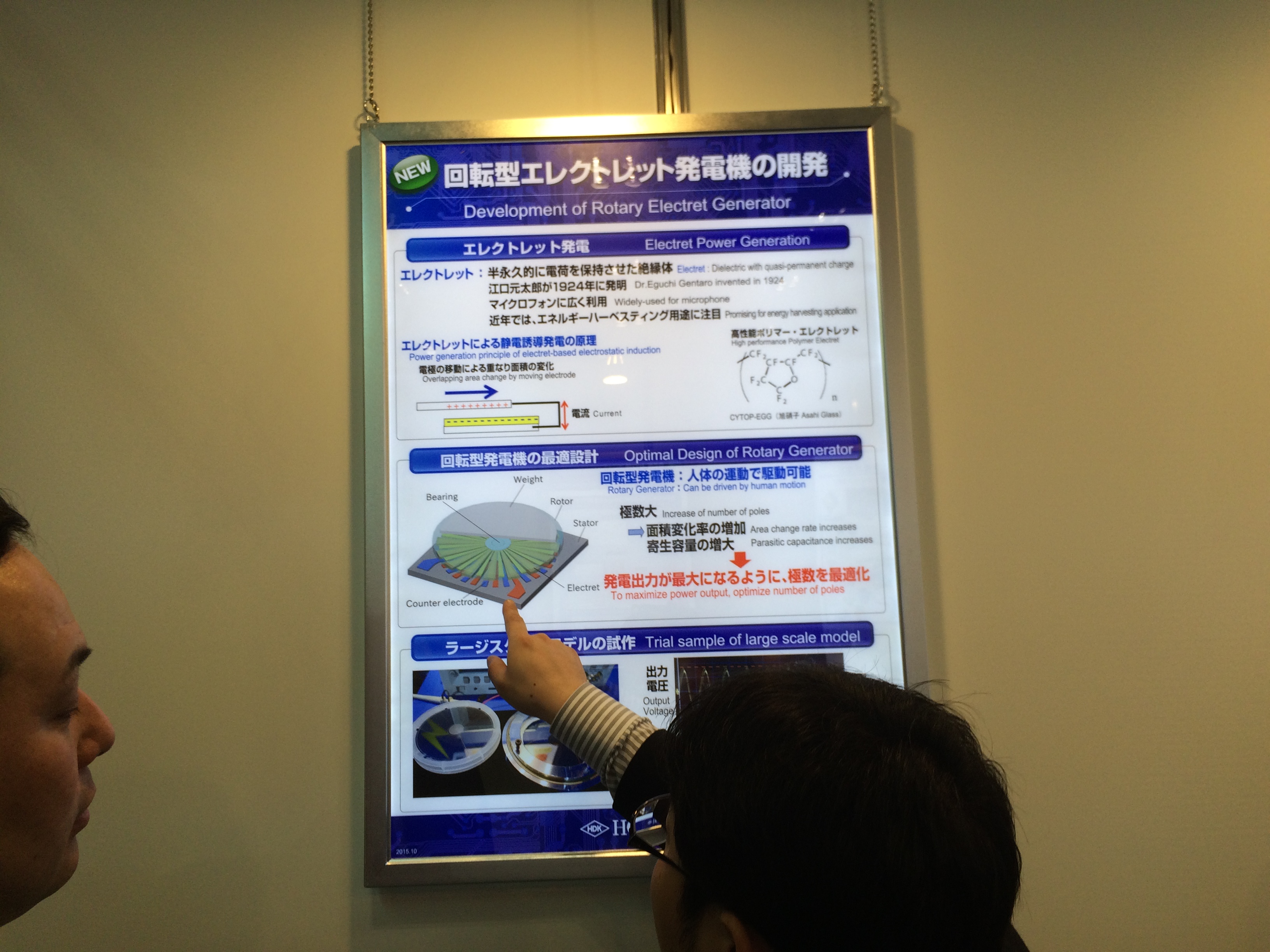

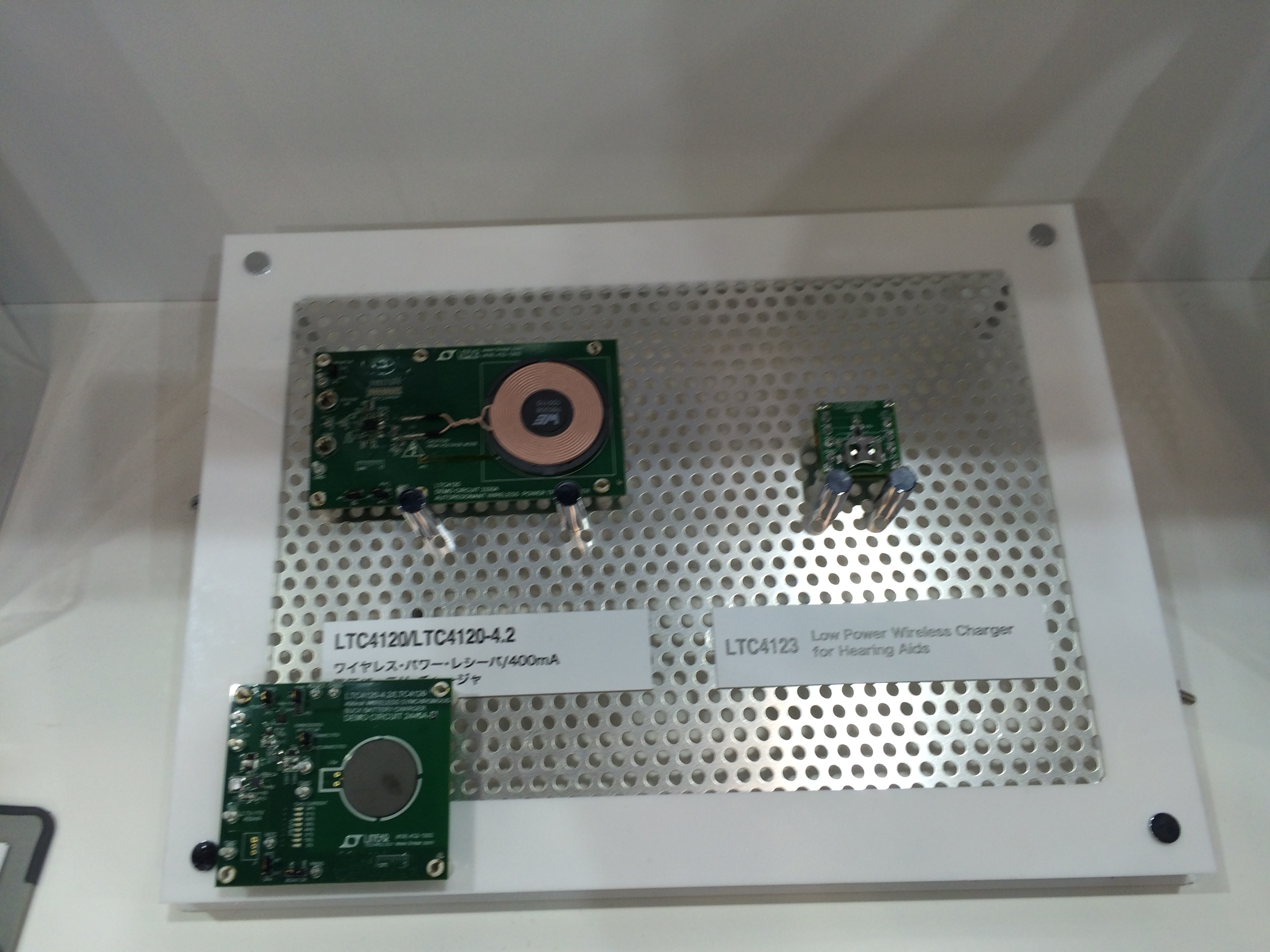

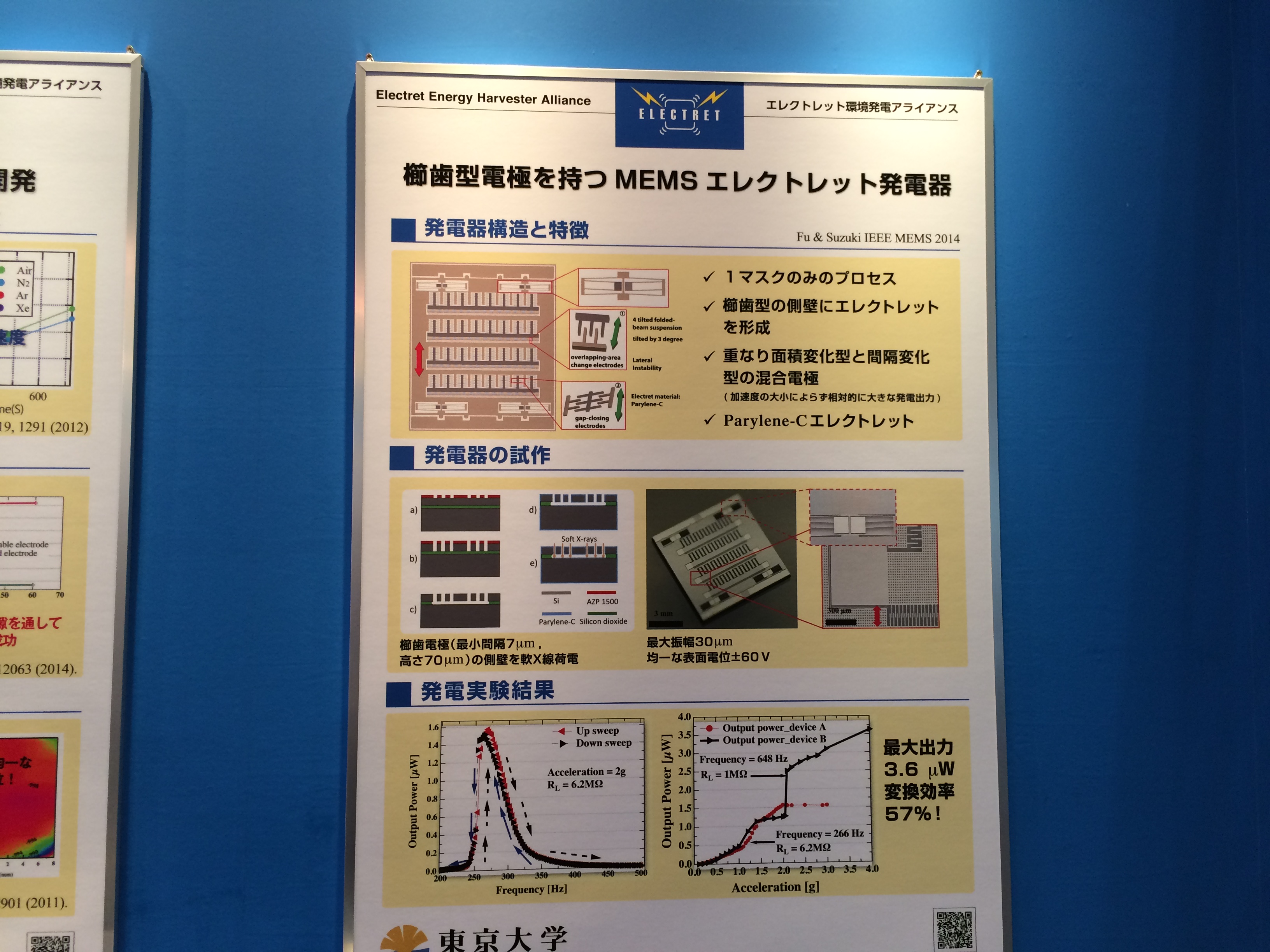

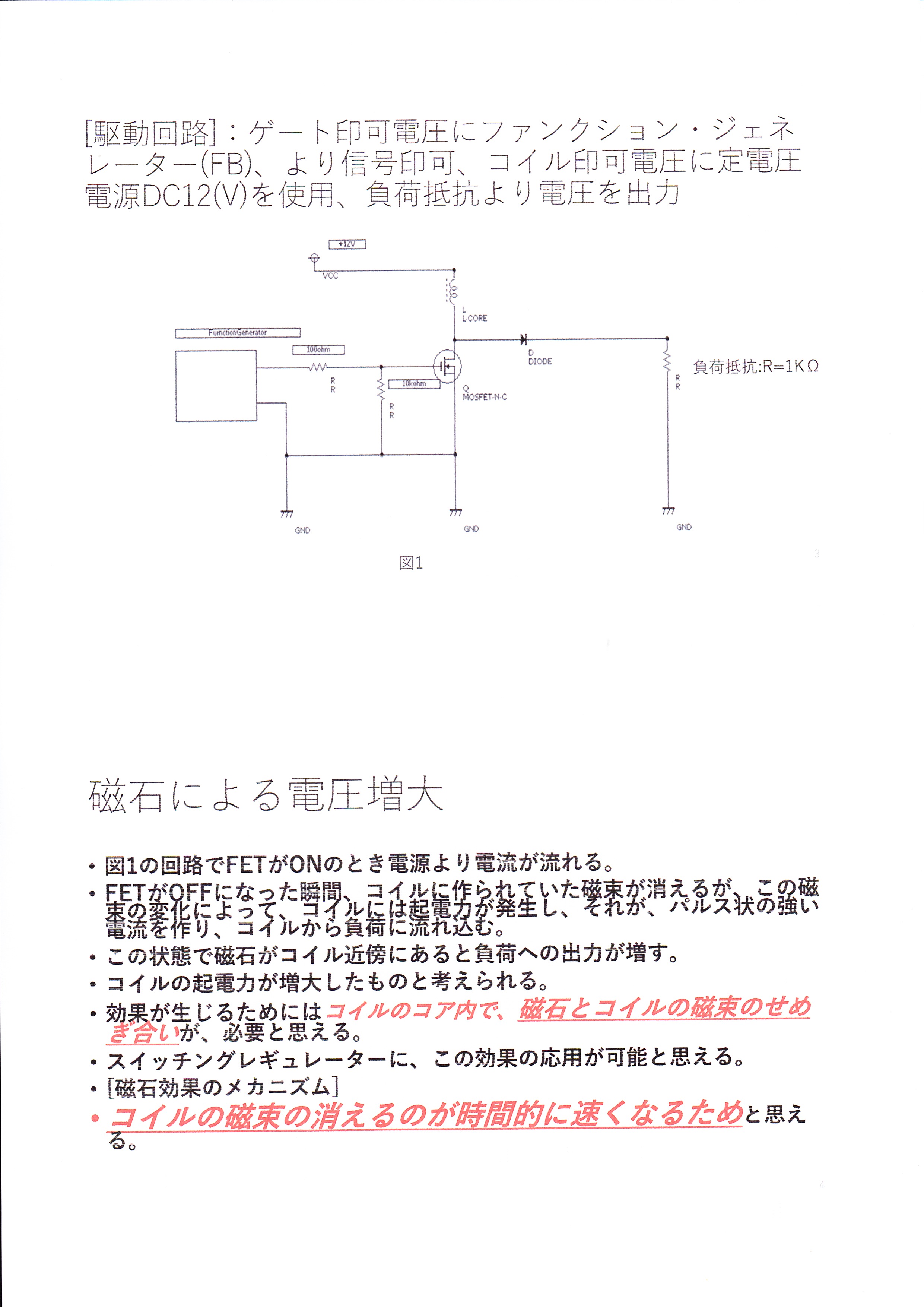

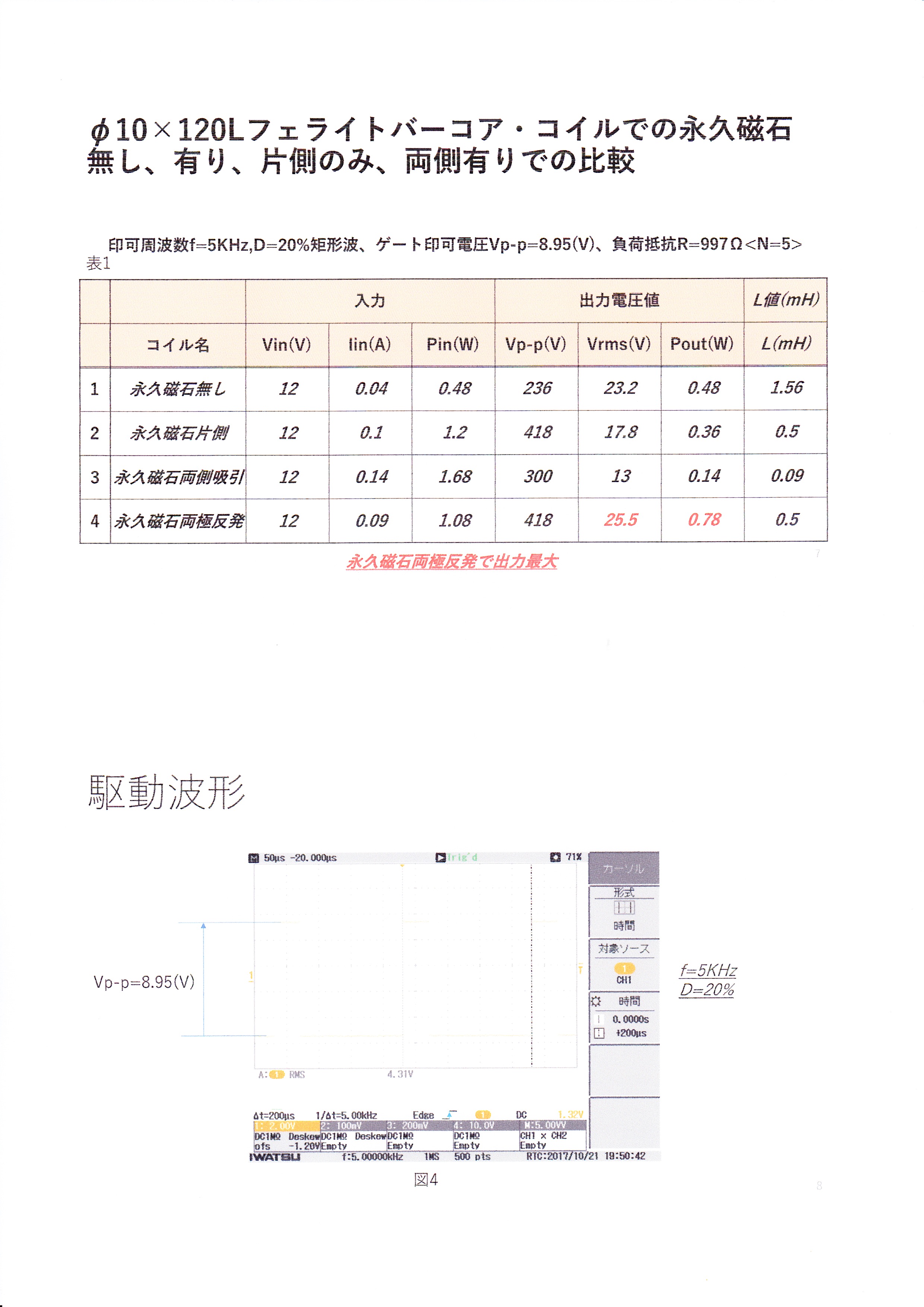

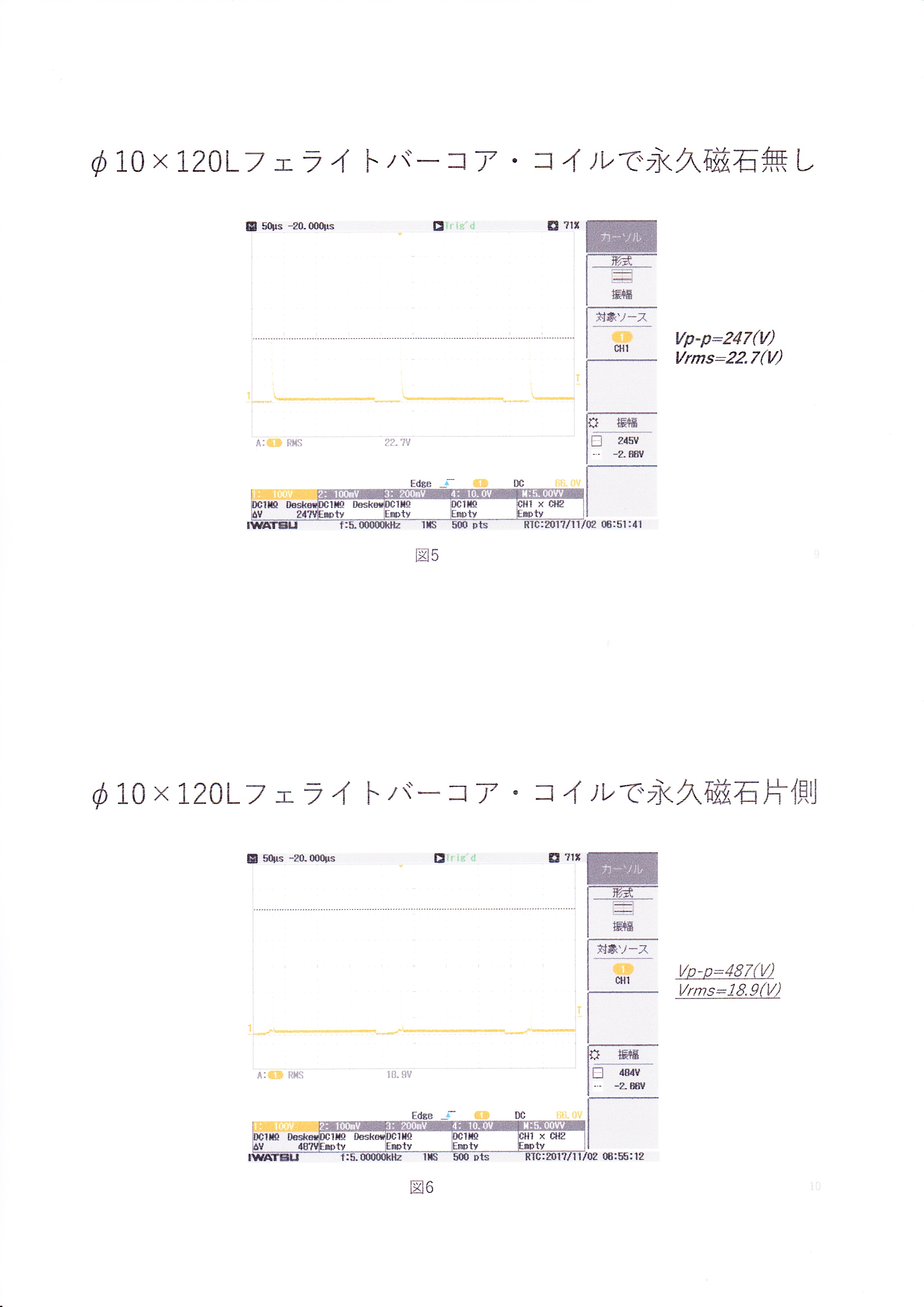

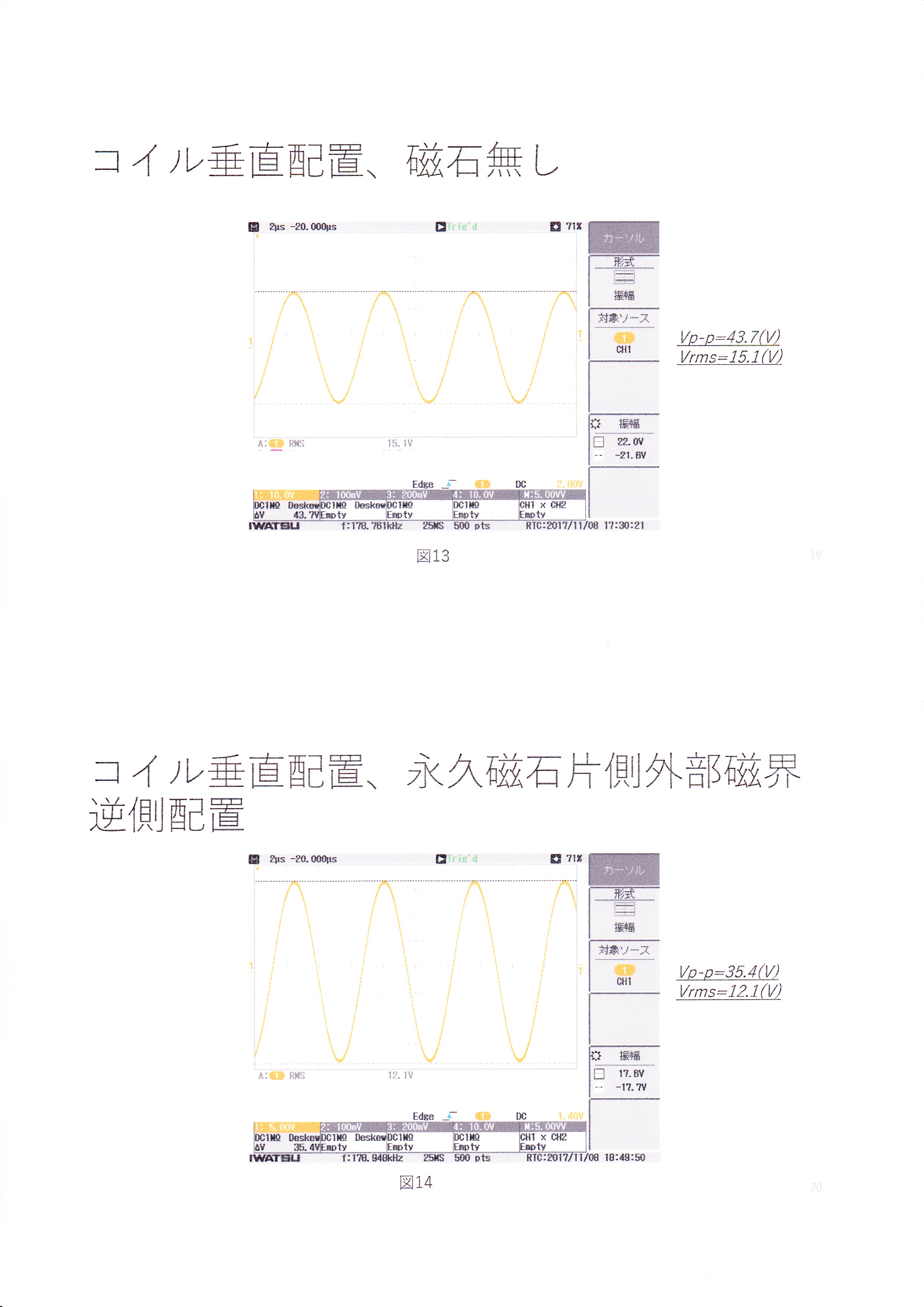

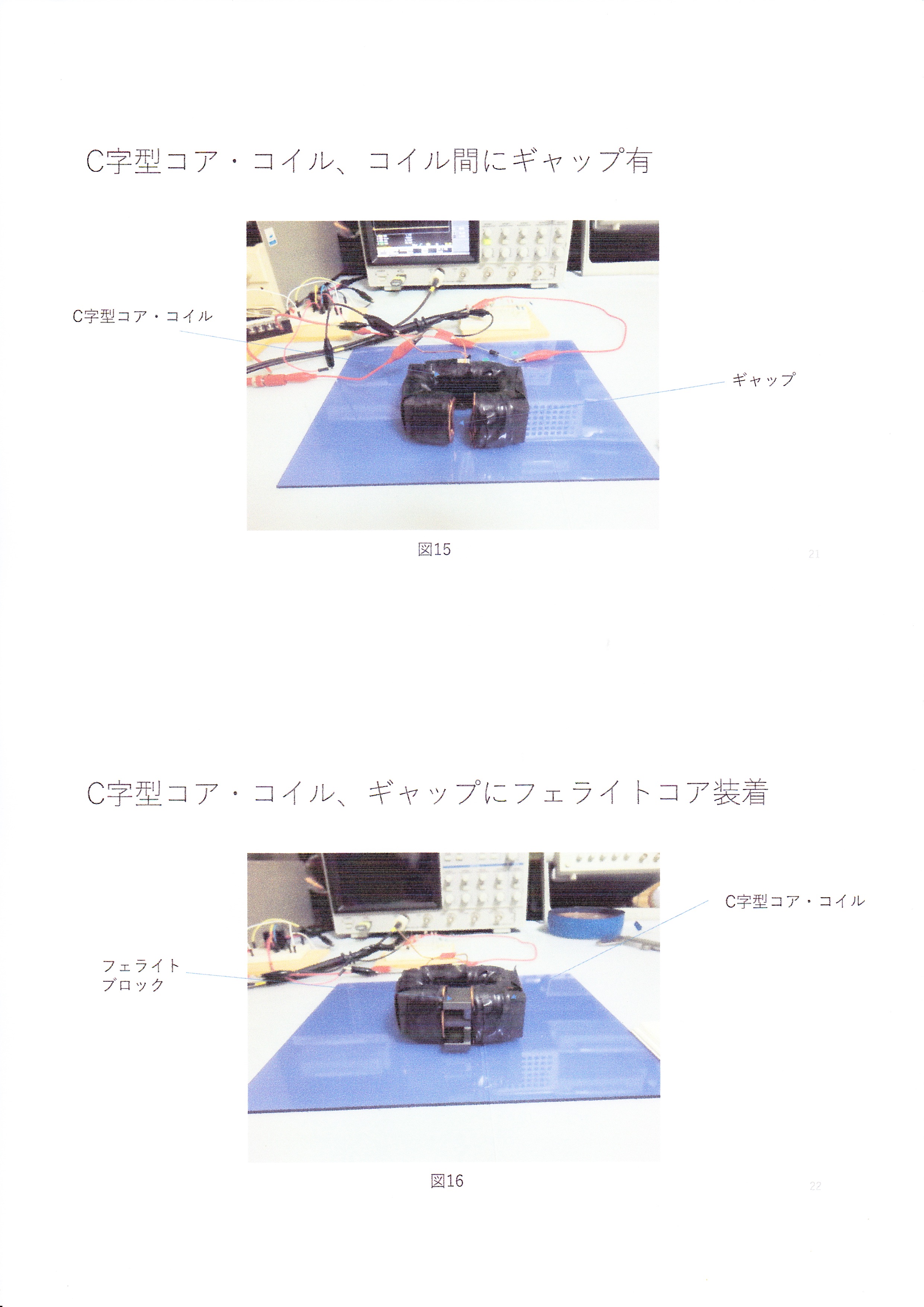

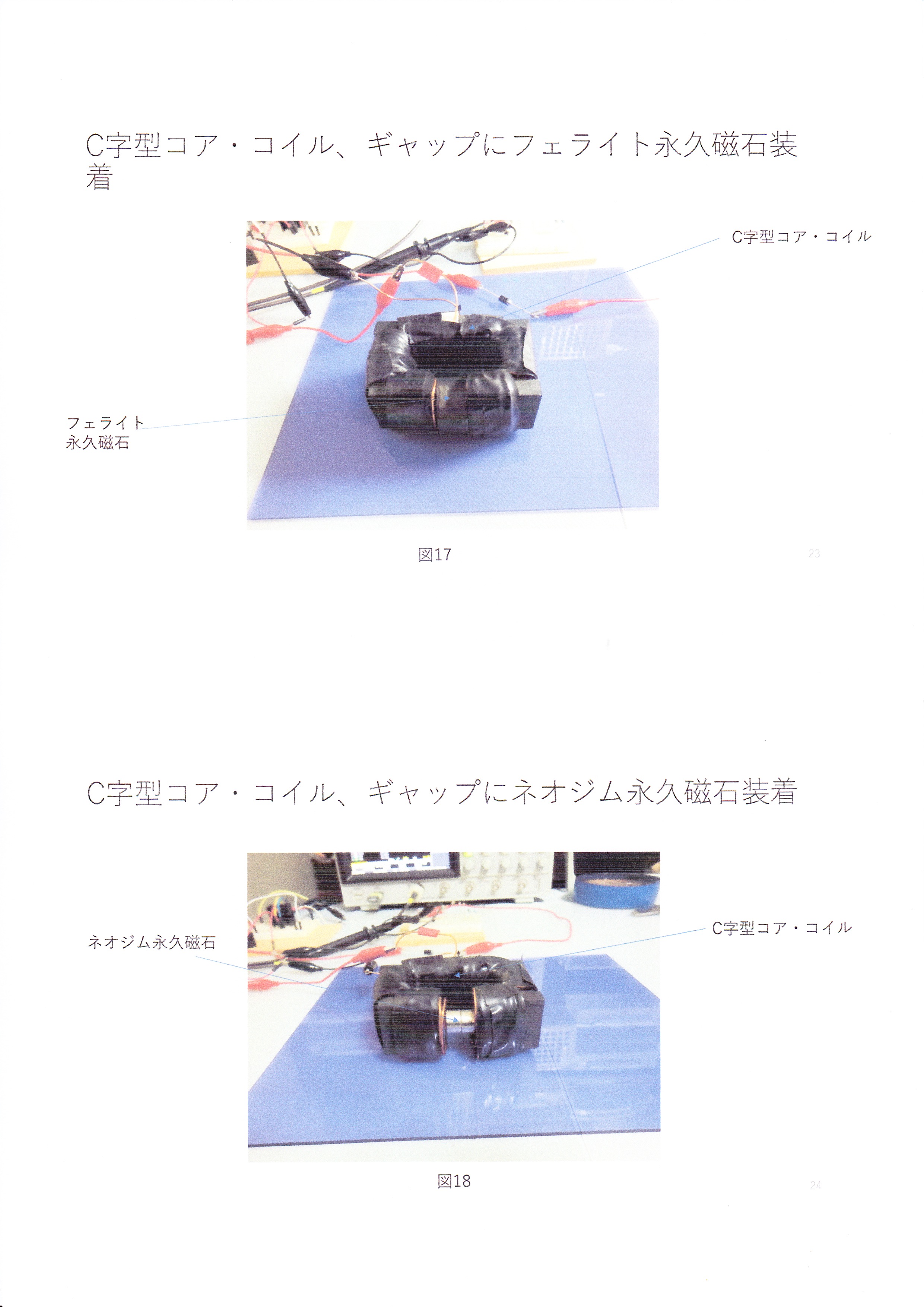

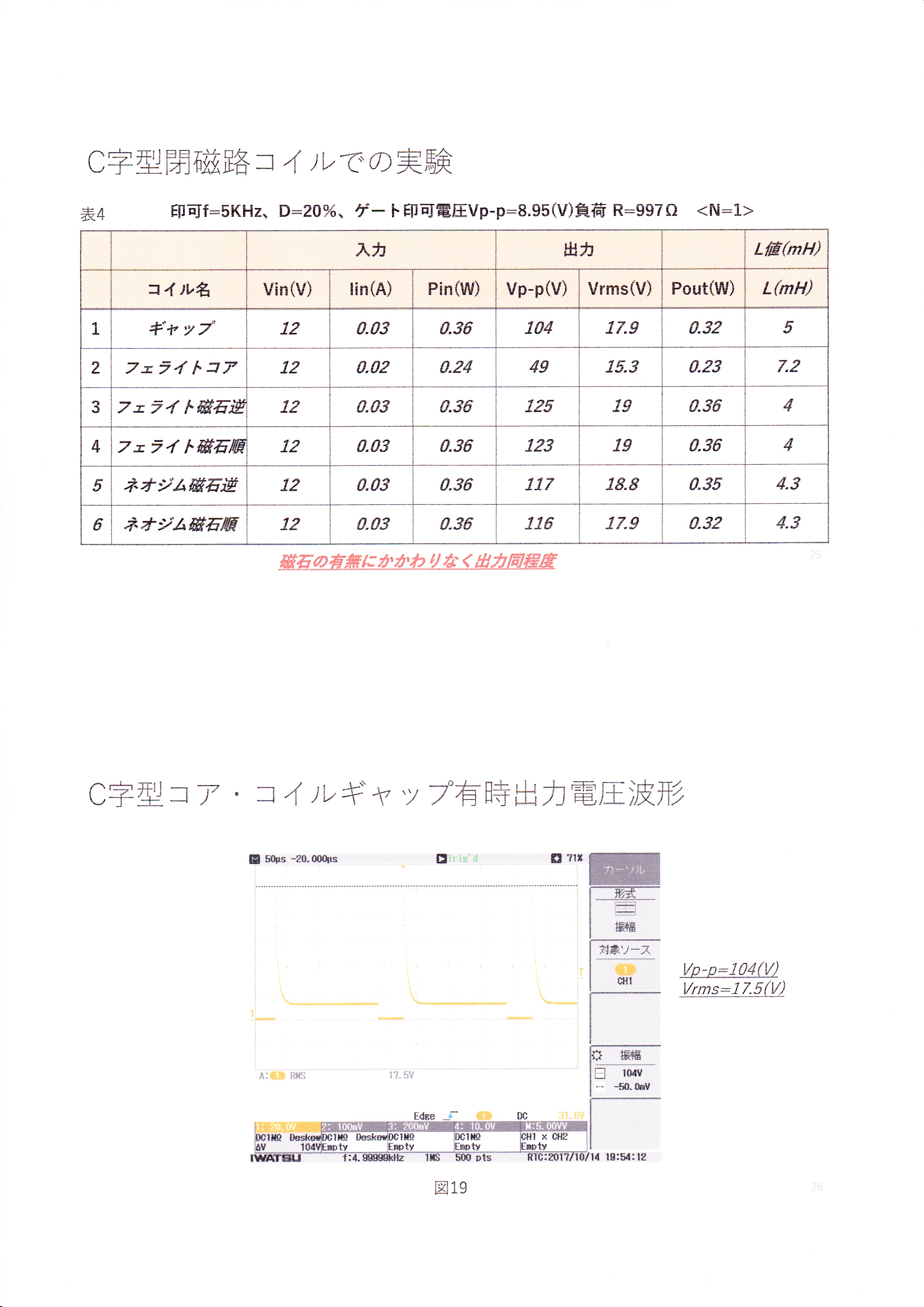

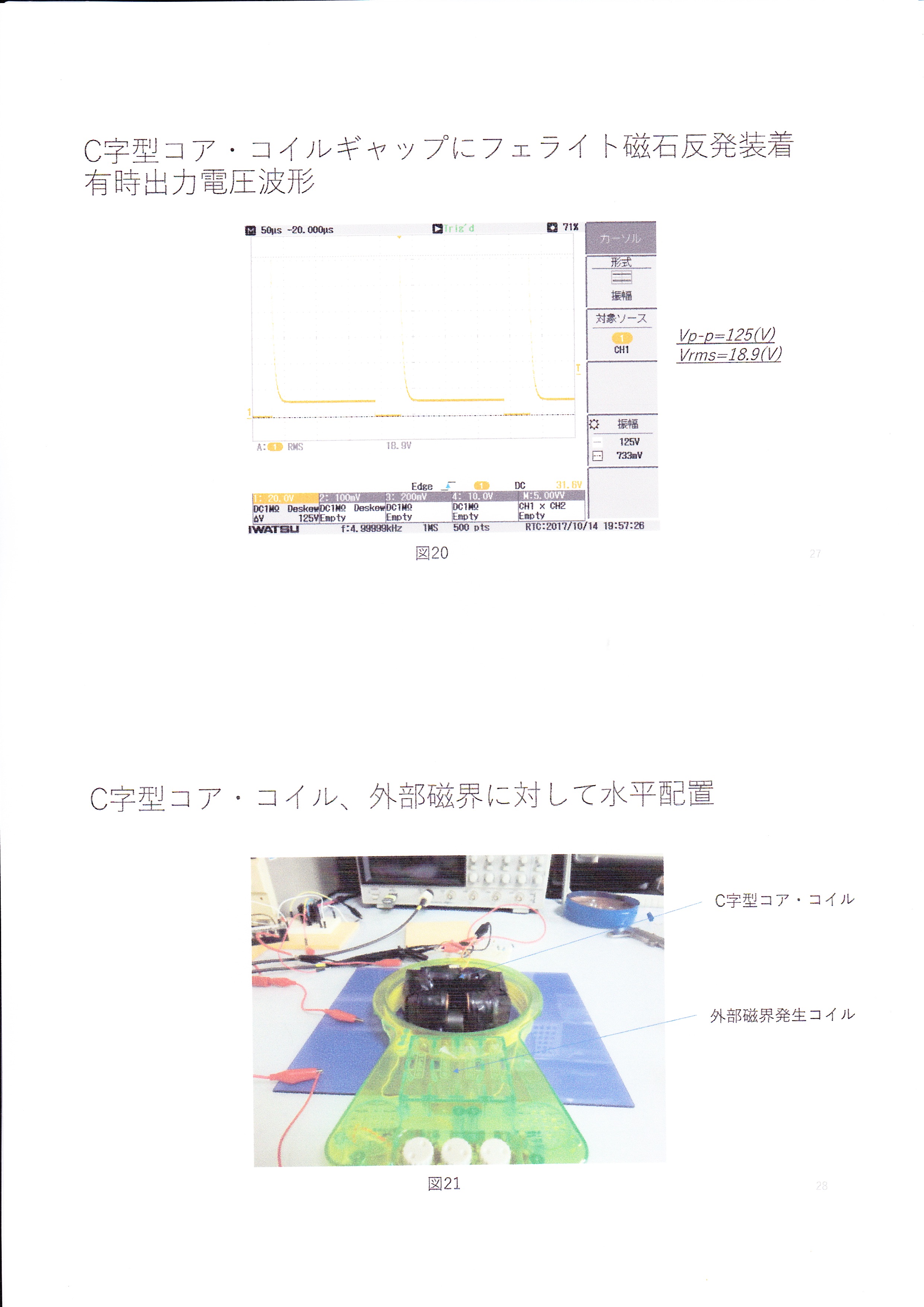

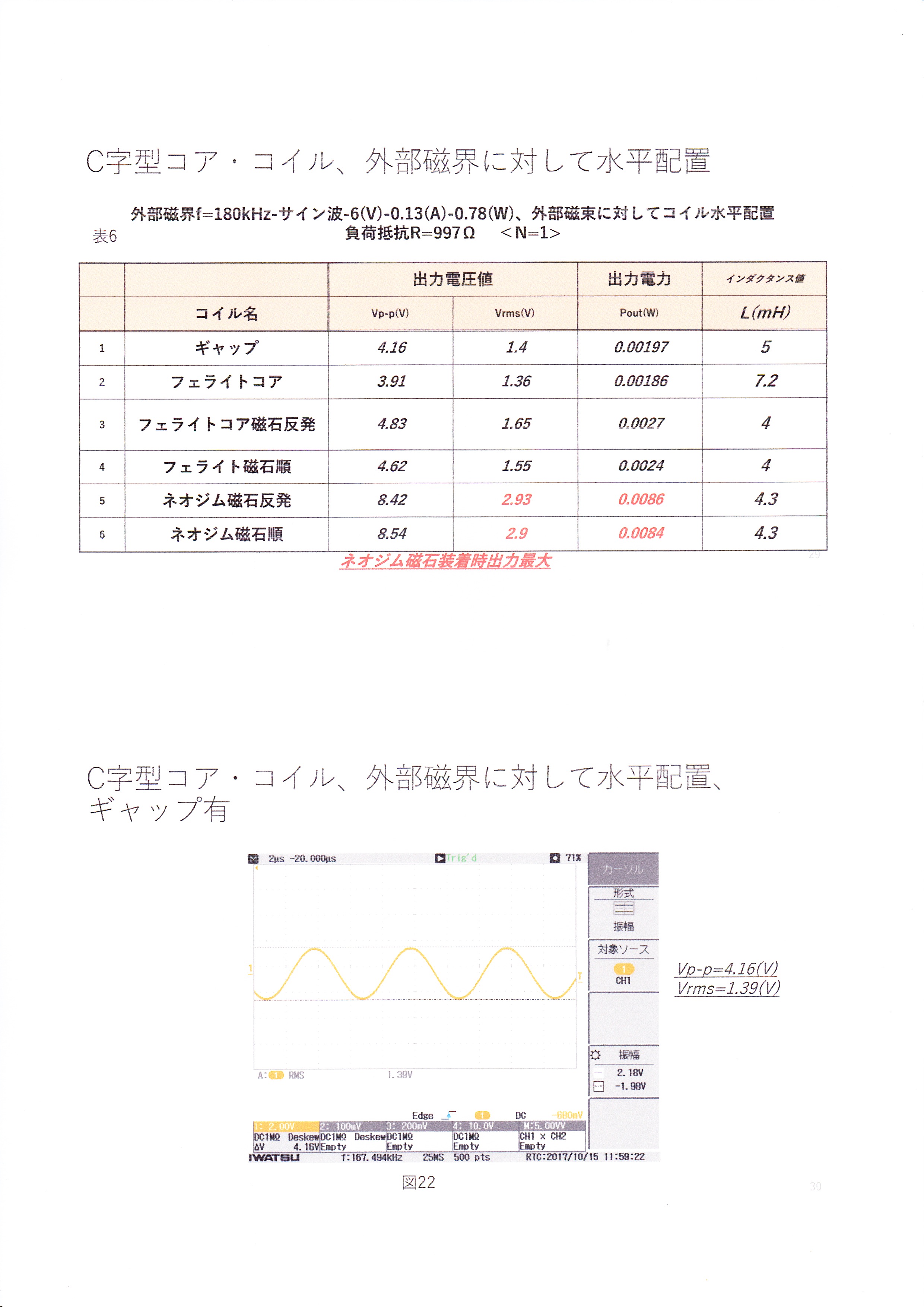

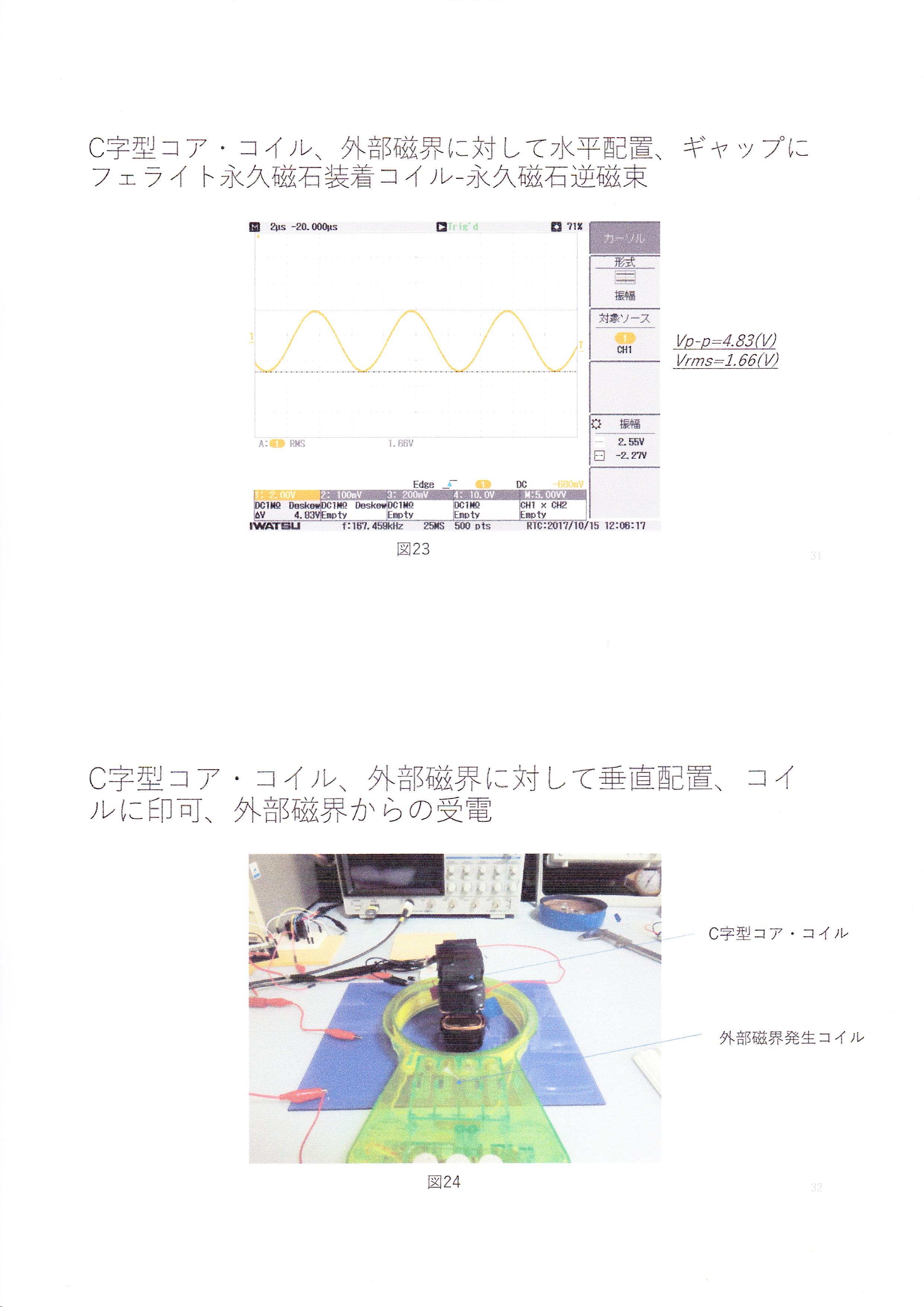

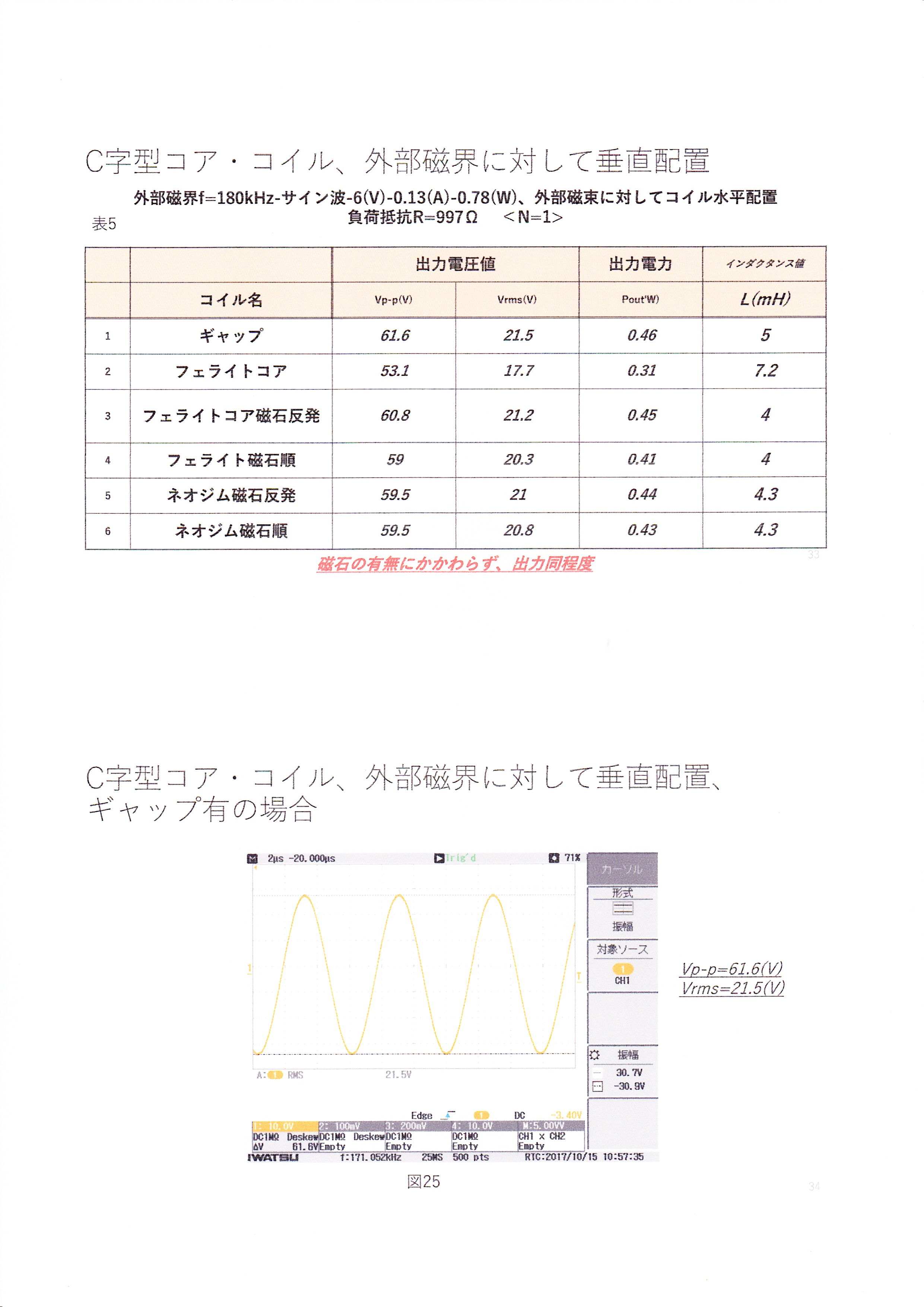

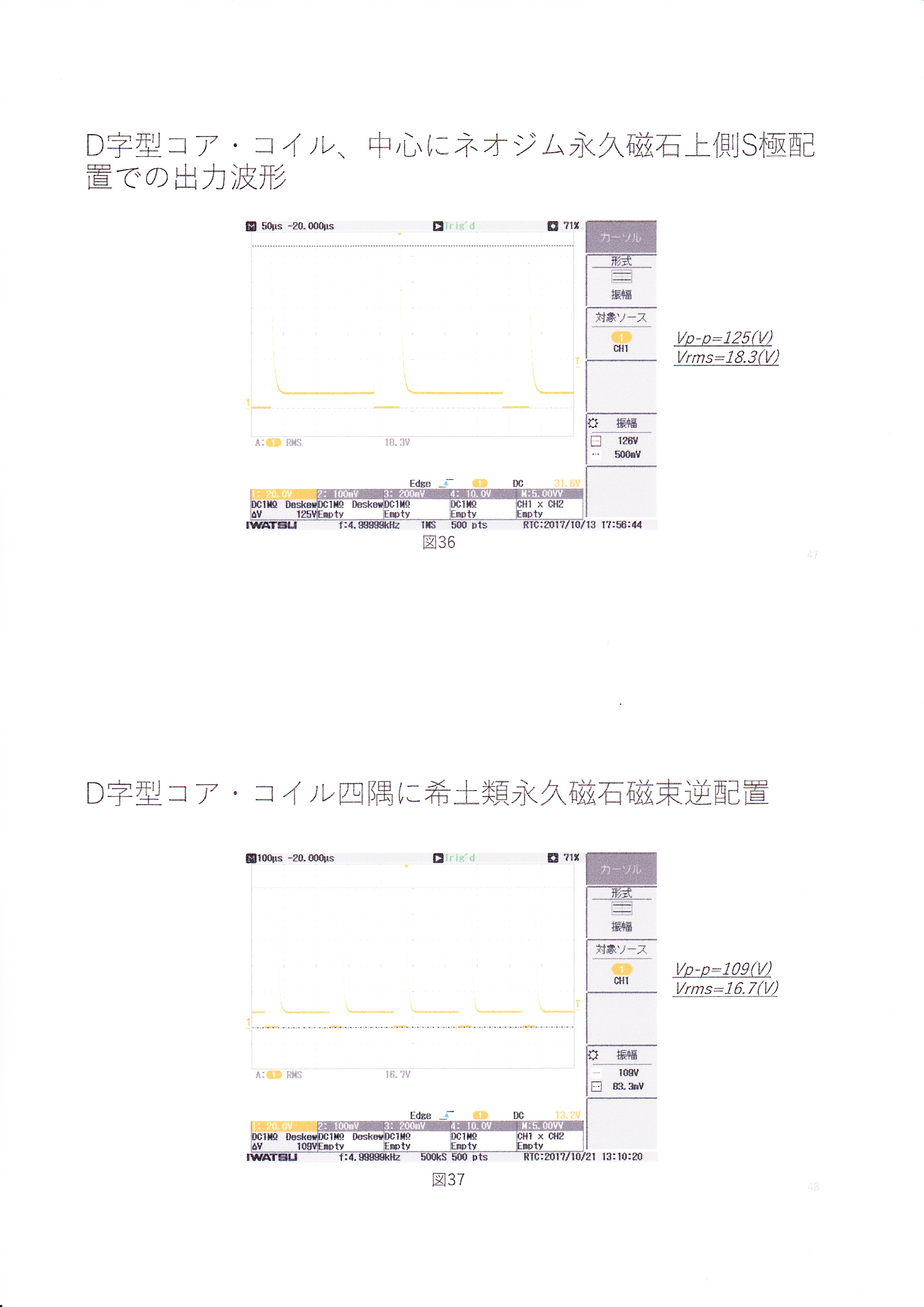

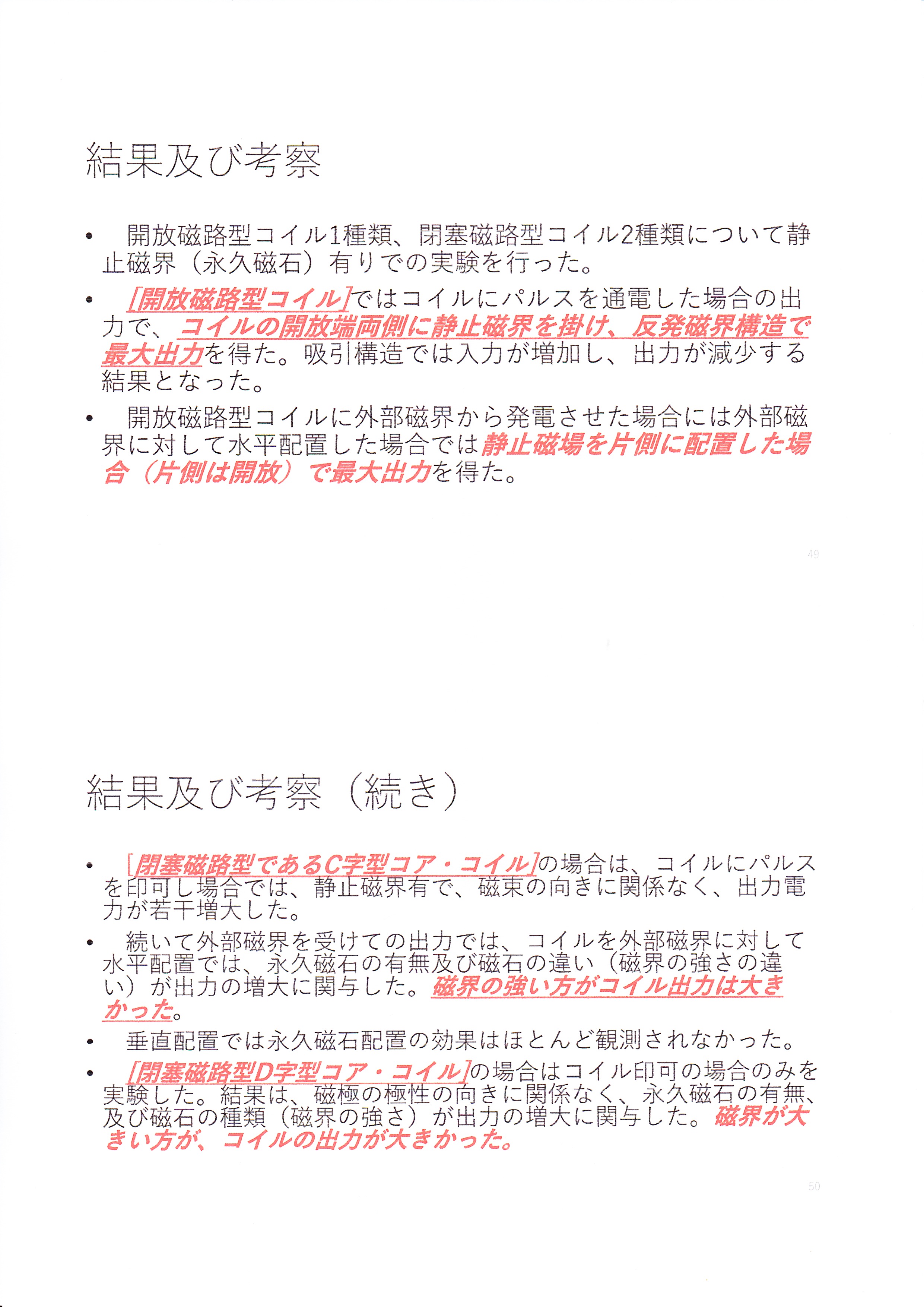

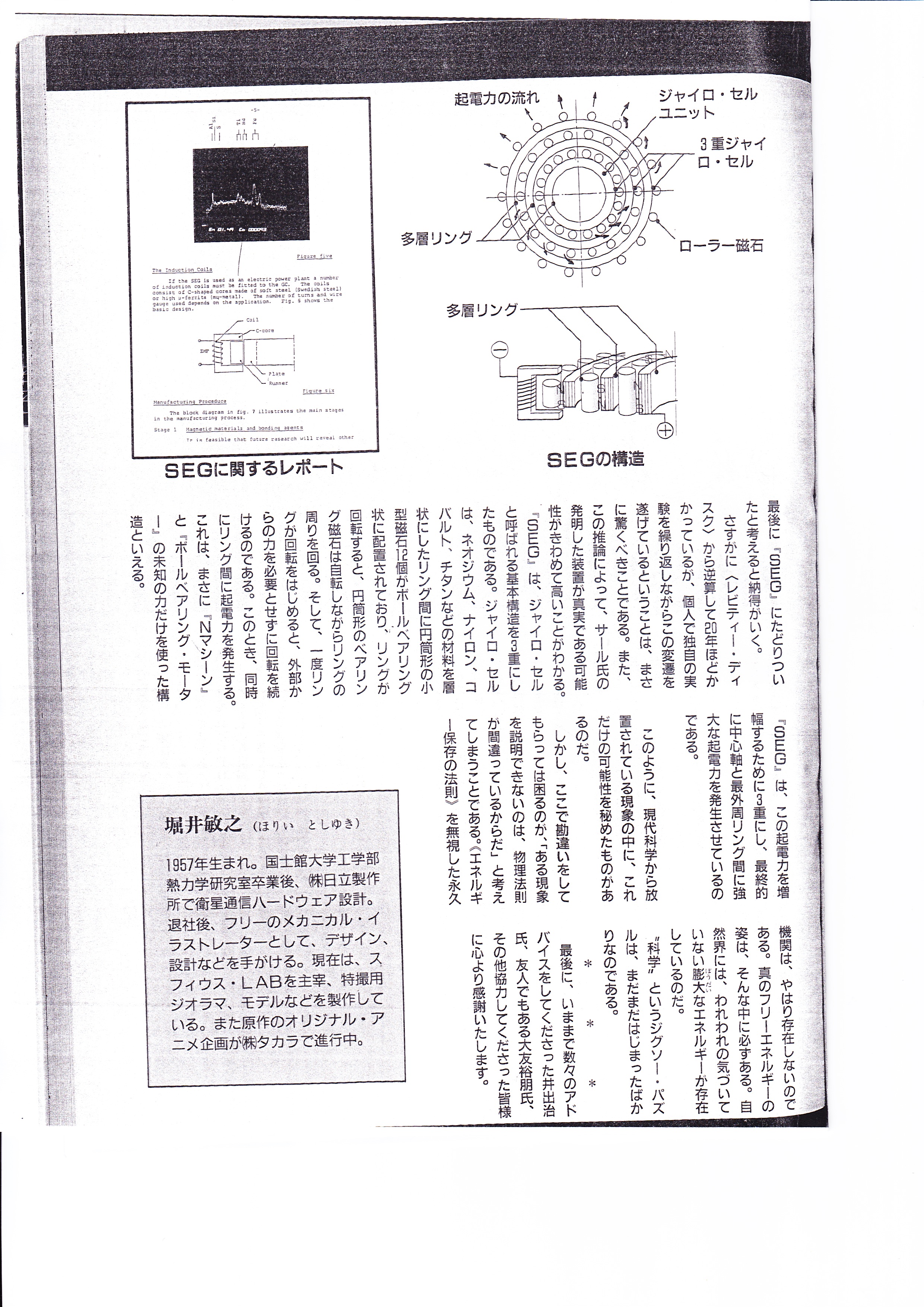

[起電力増大と環境発電2]

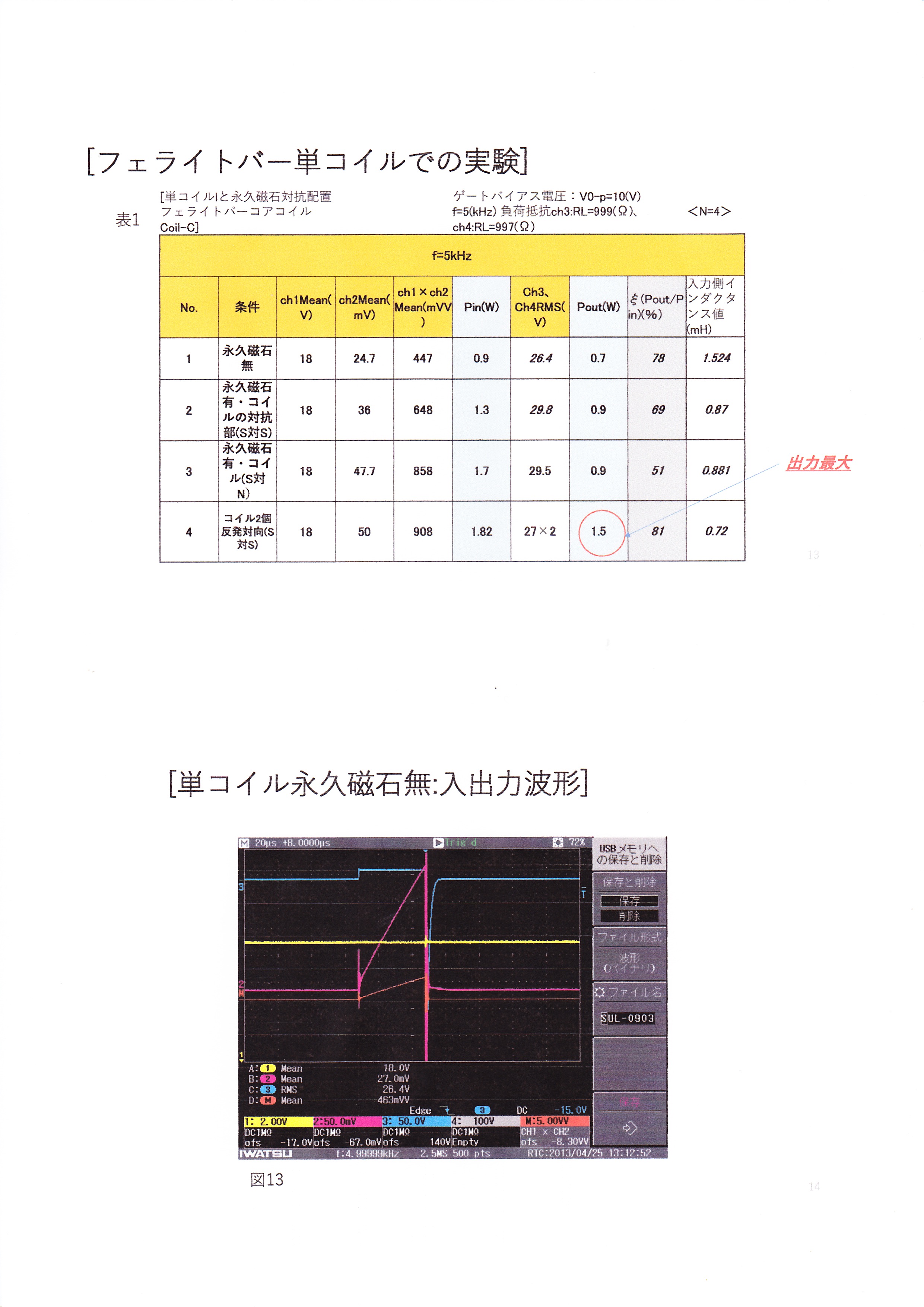

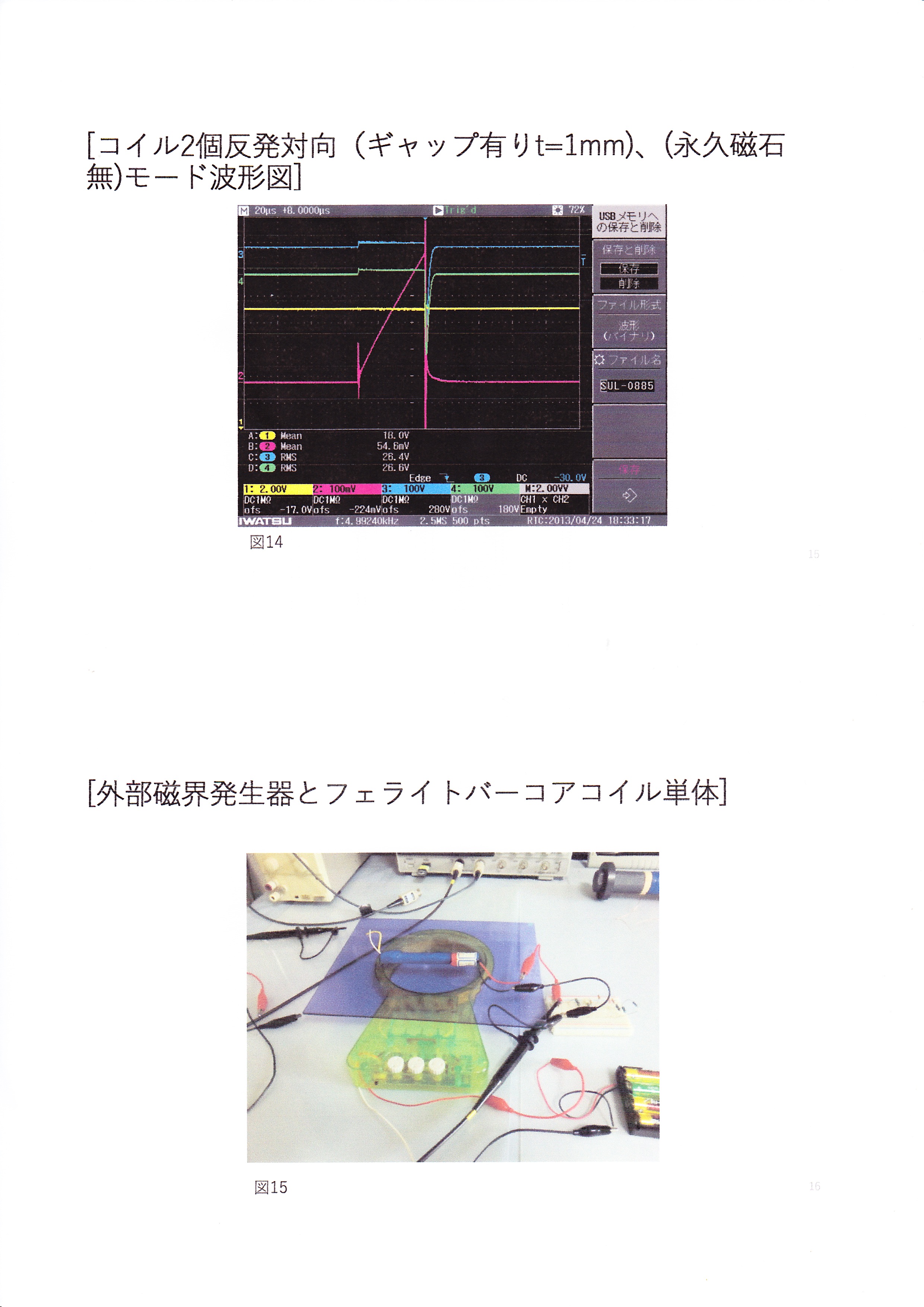

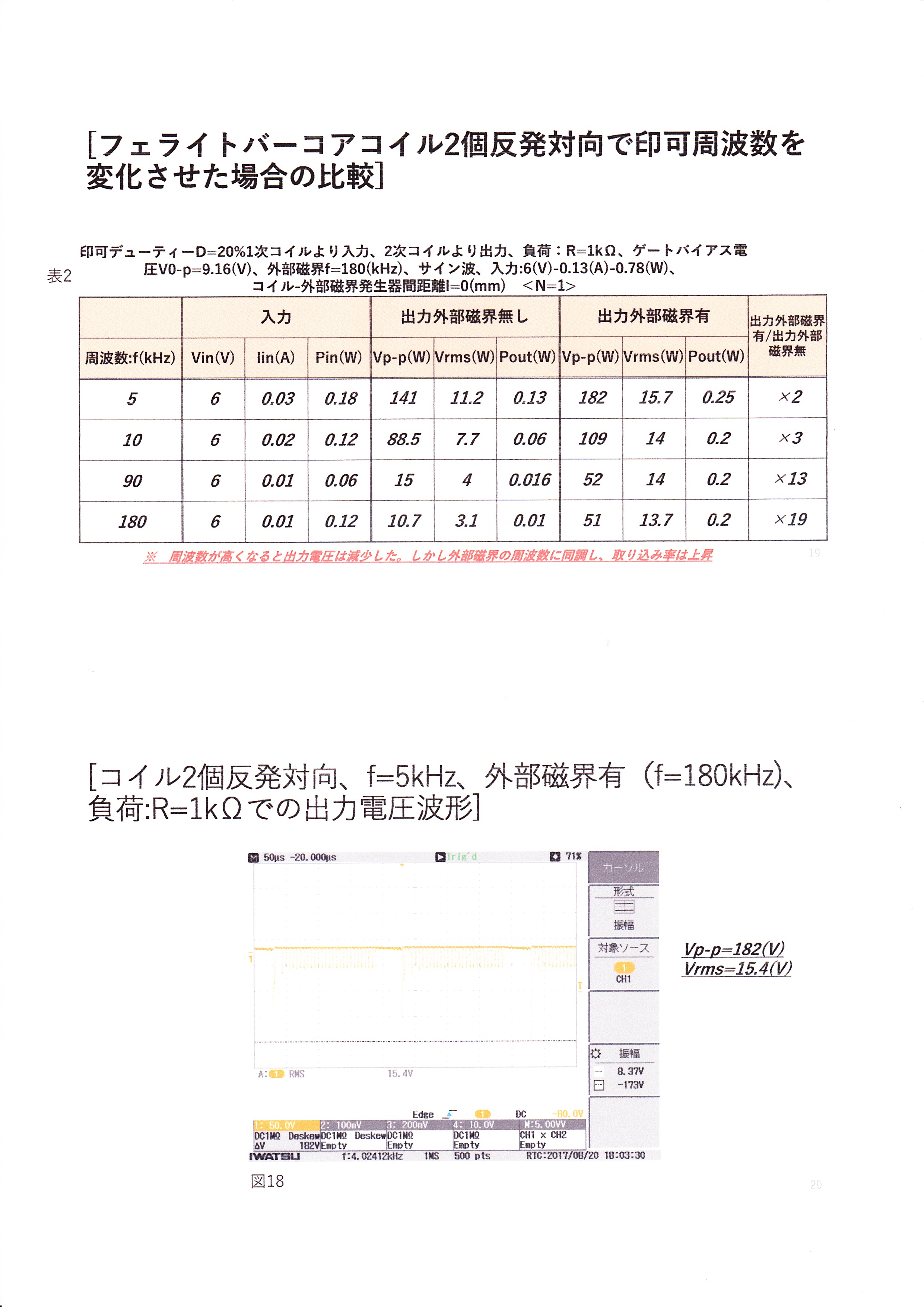

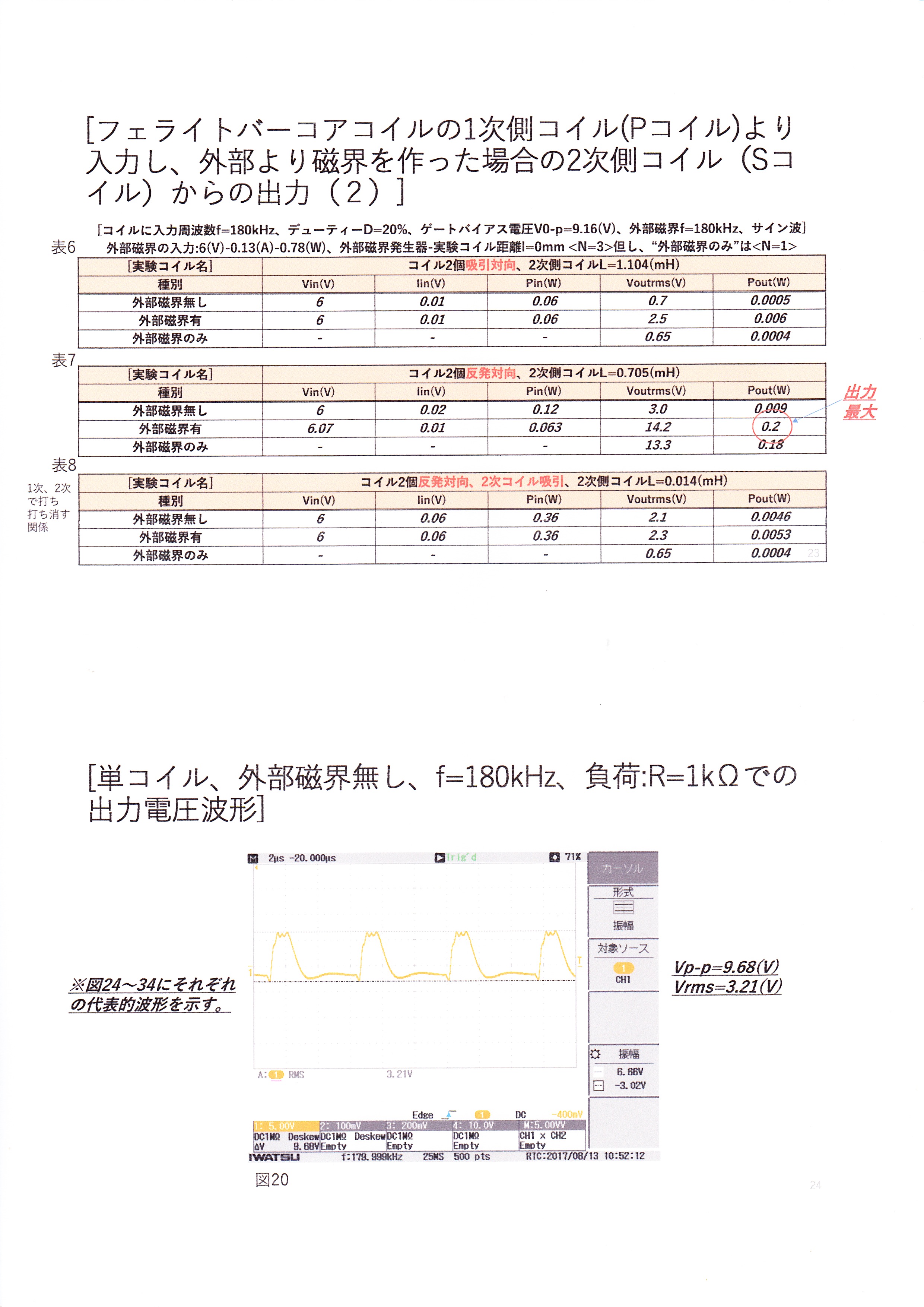

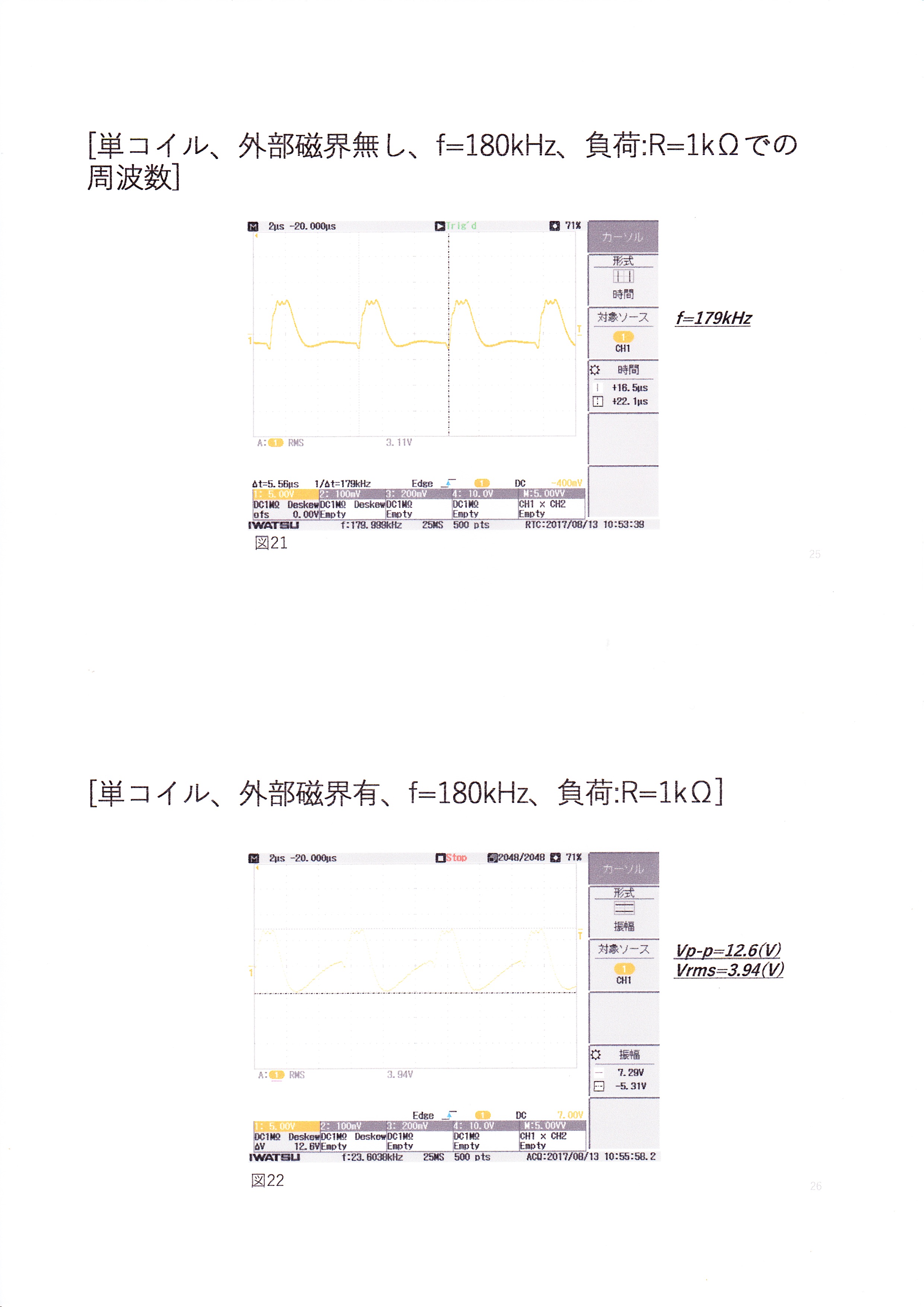

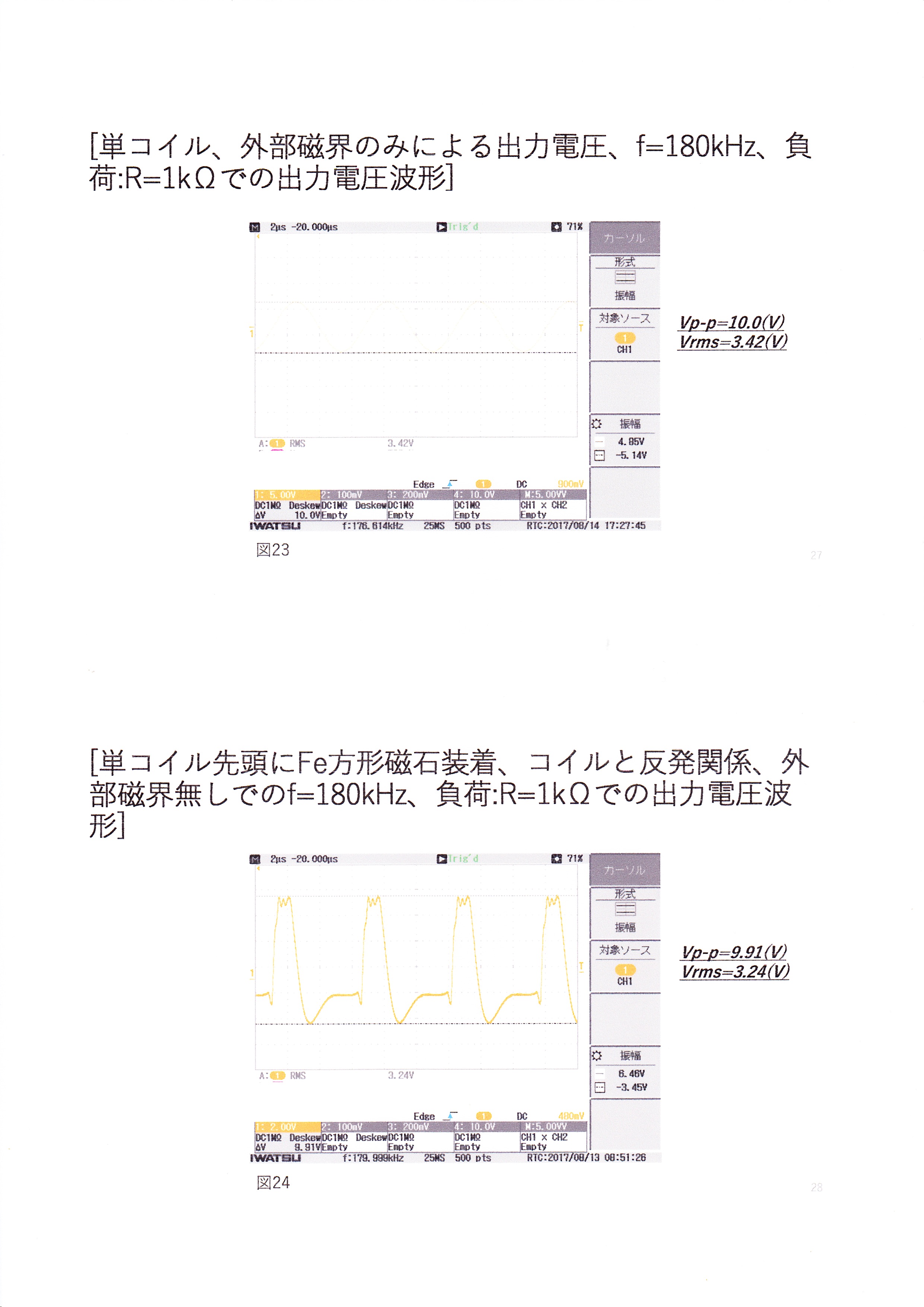

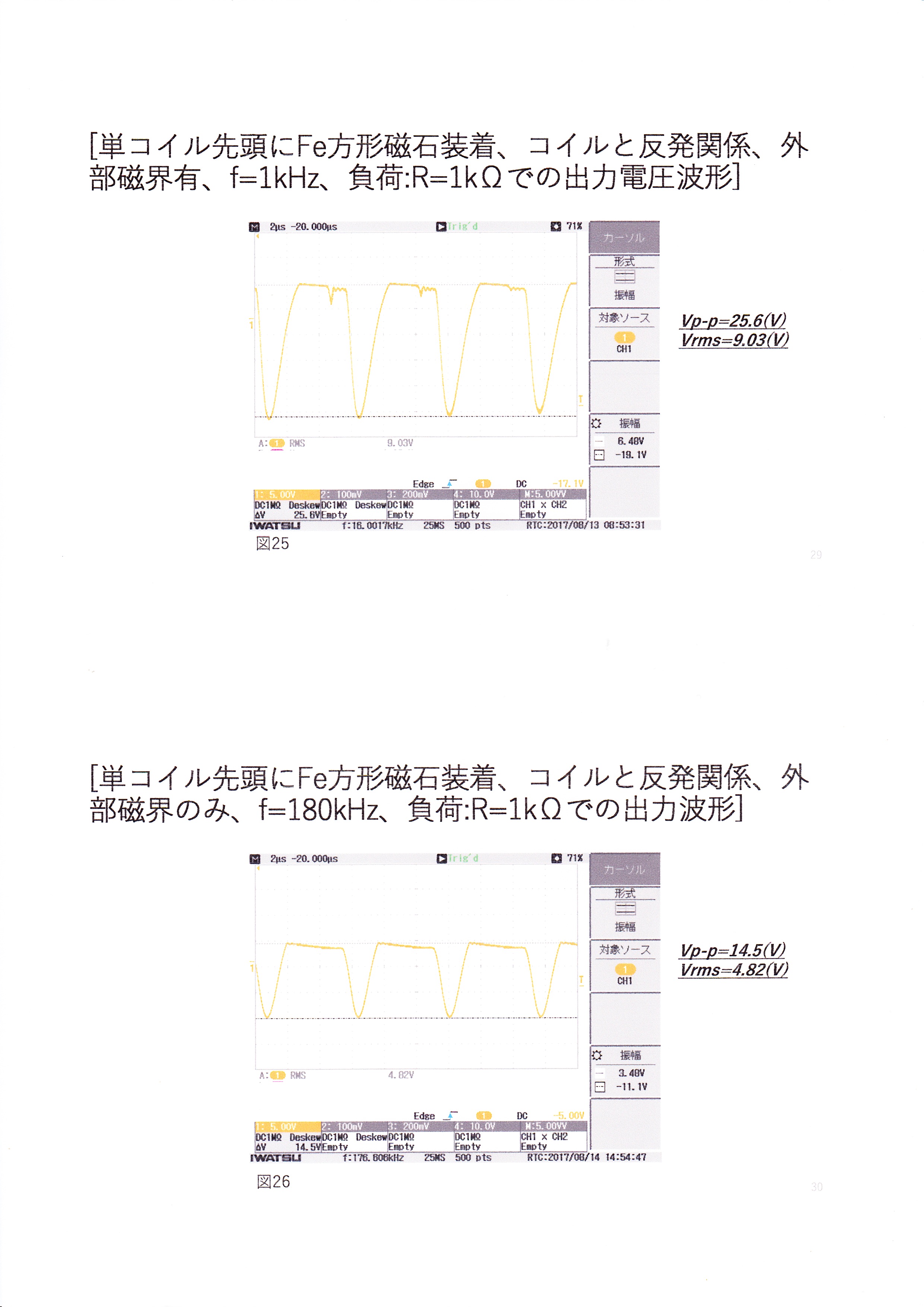

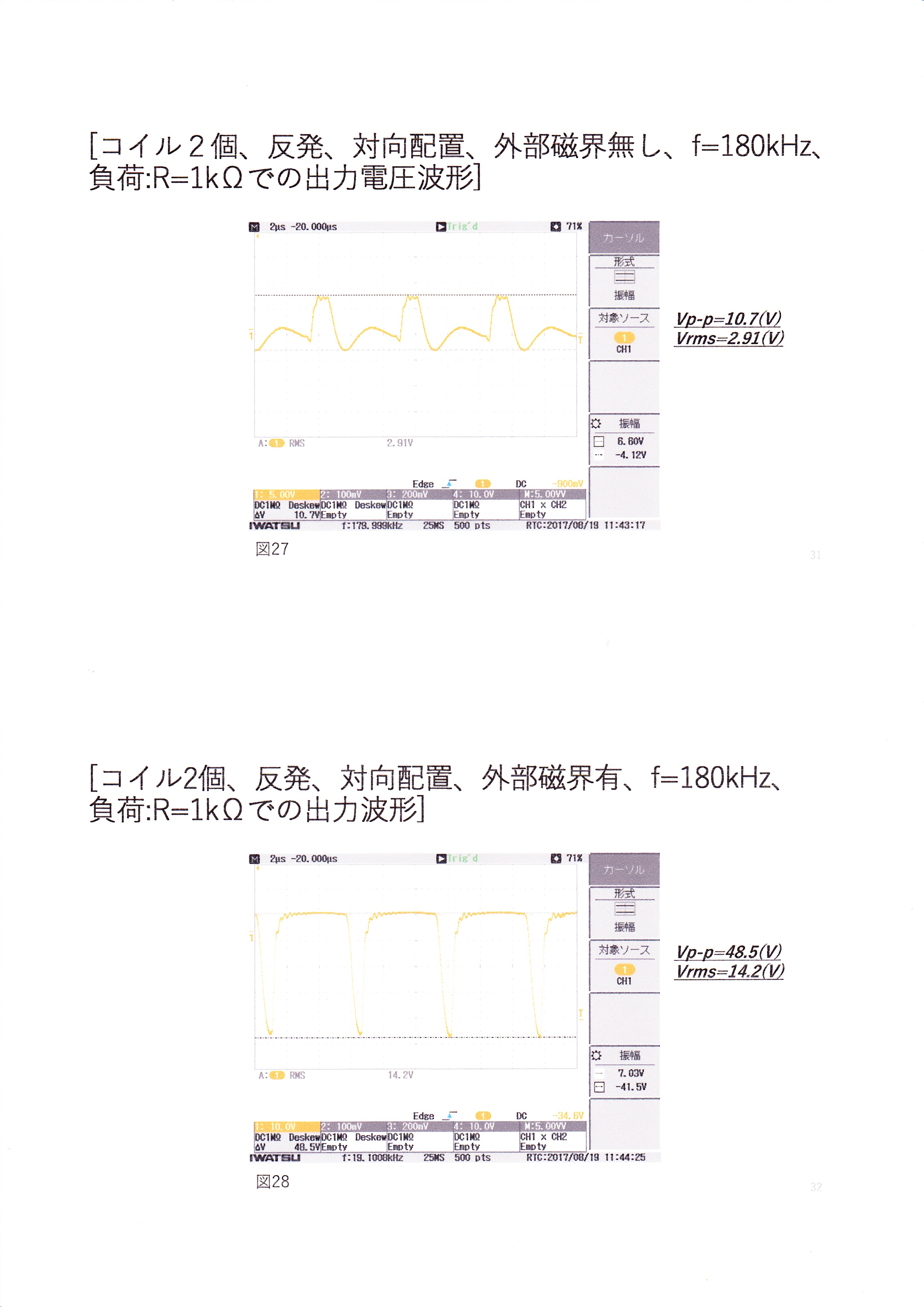

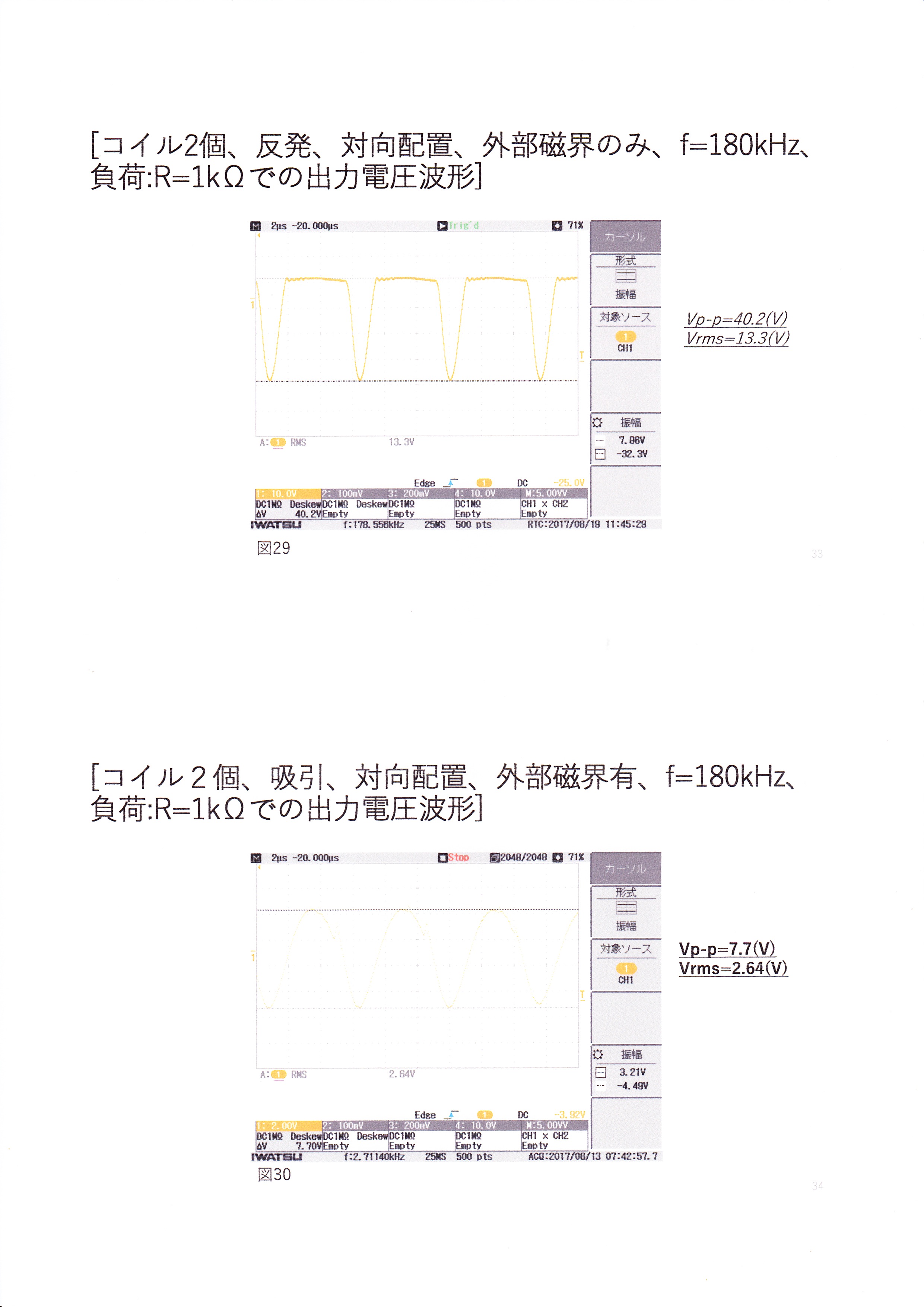

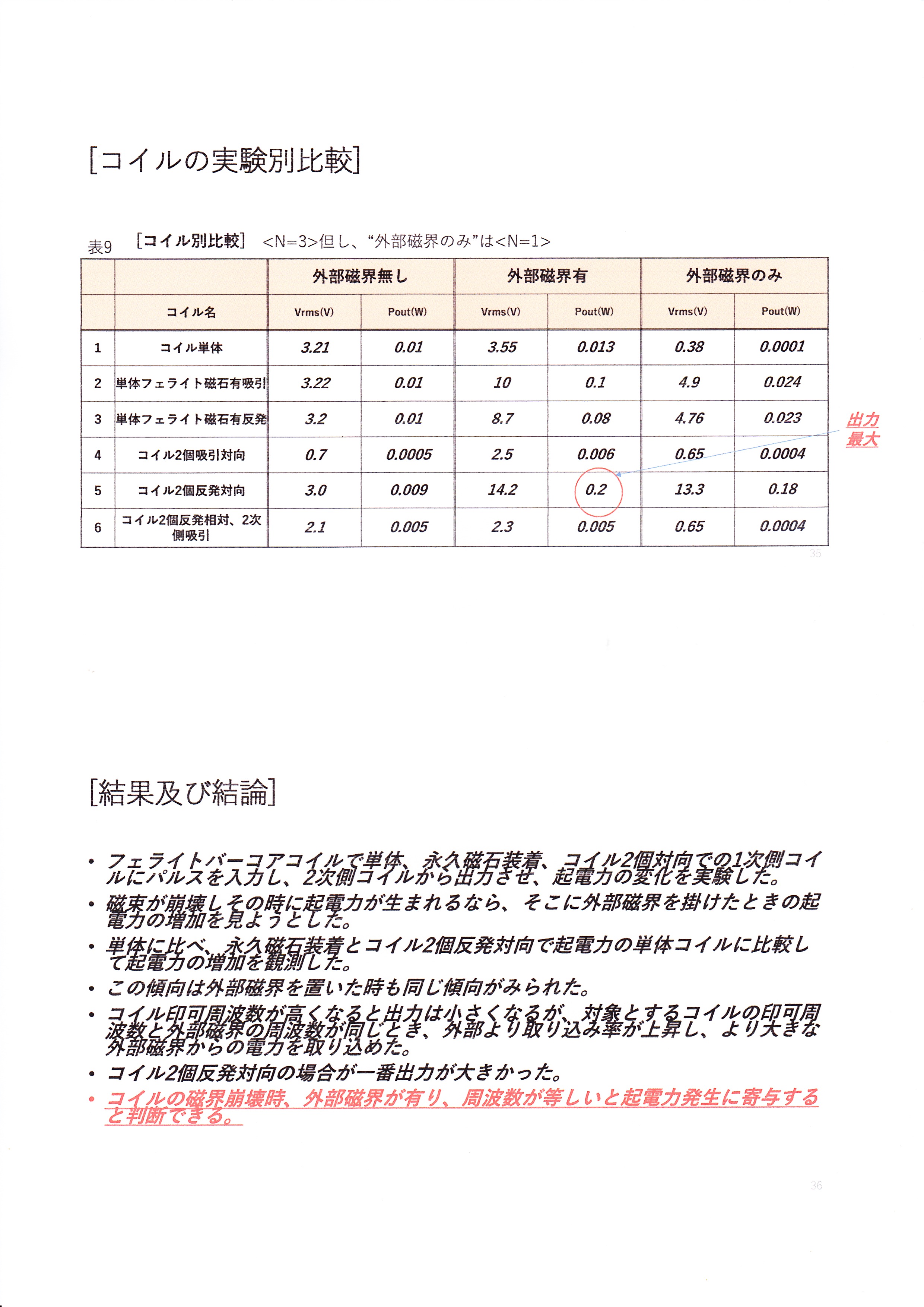

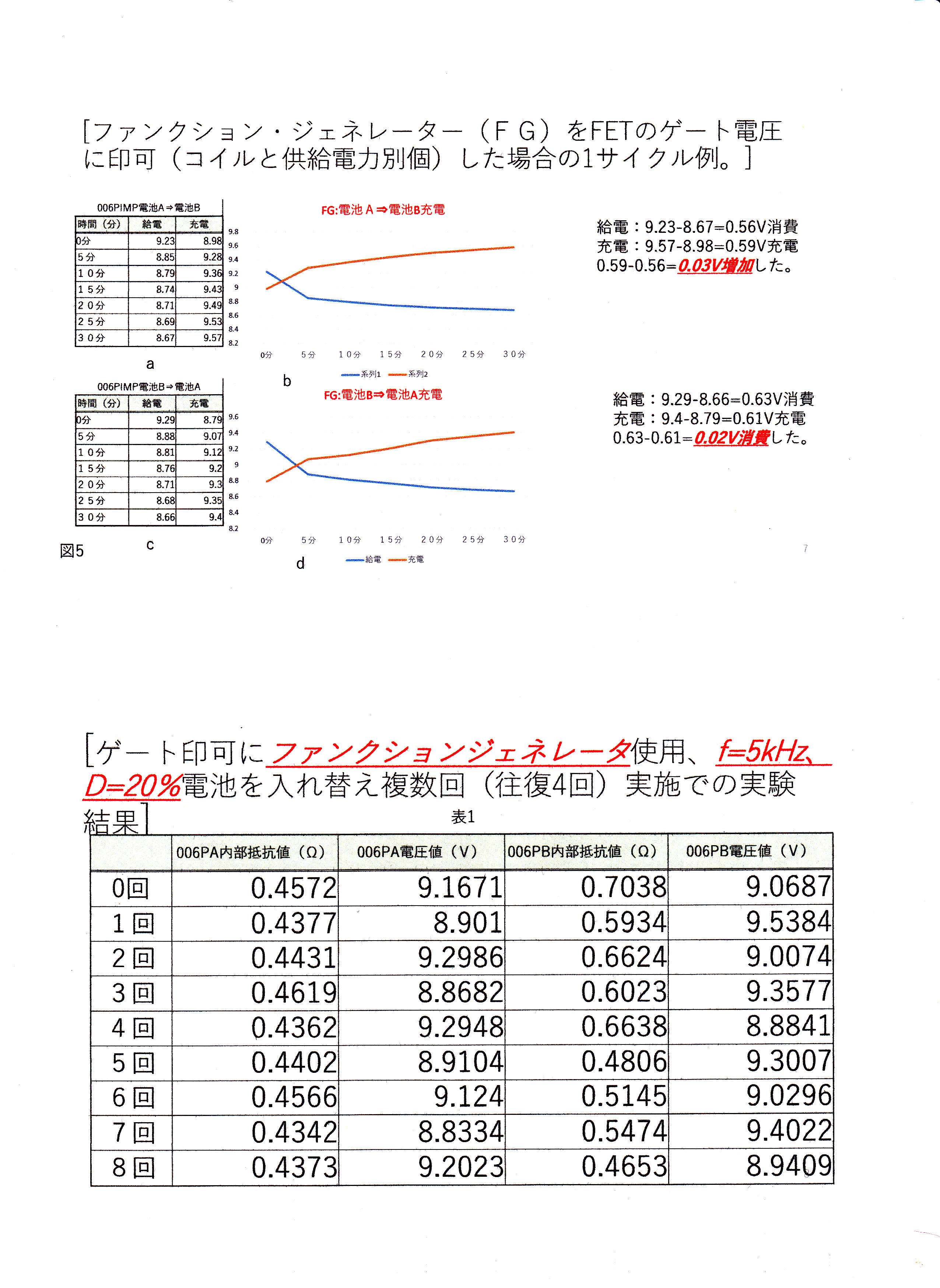

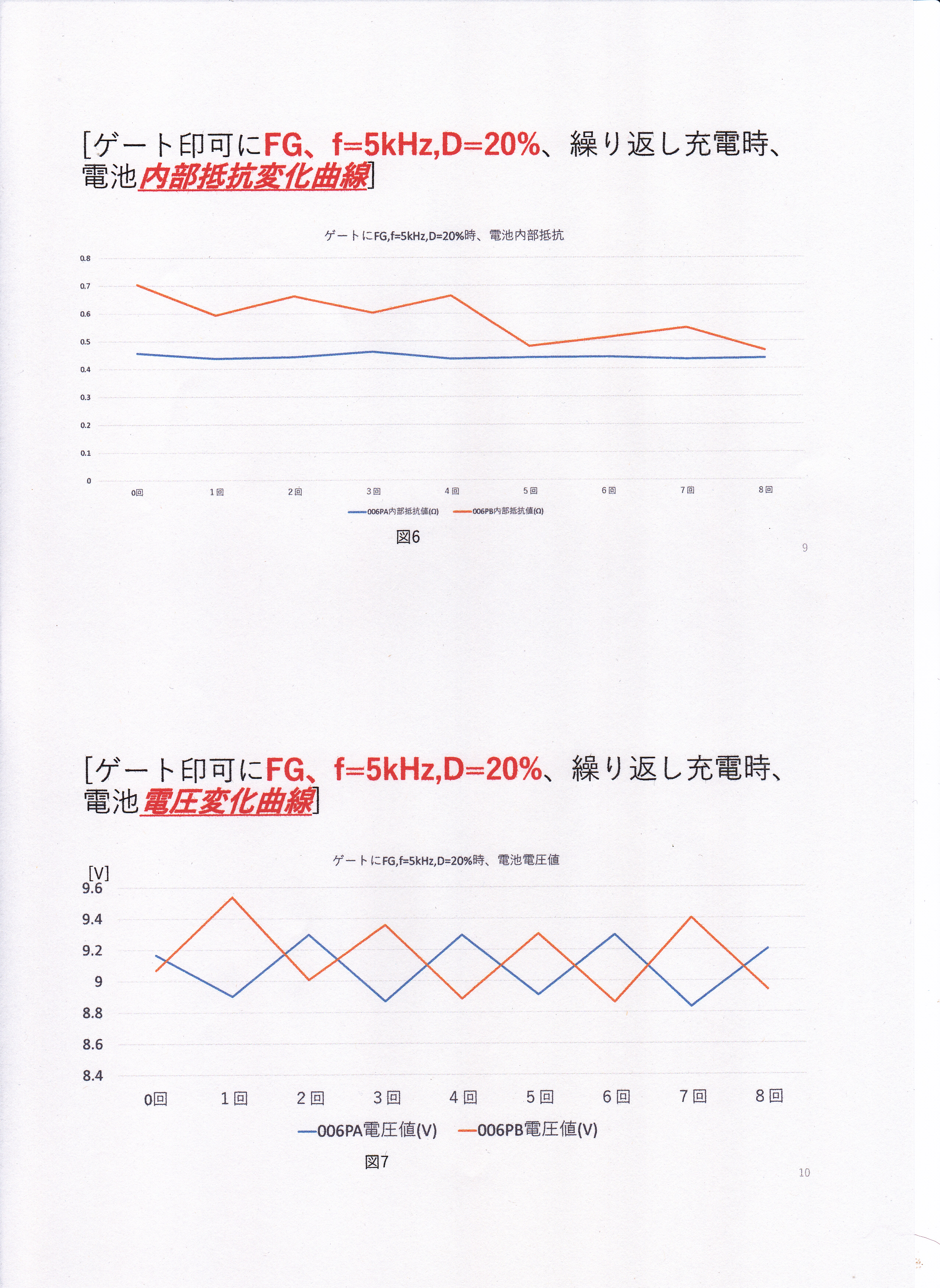

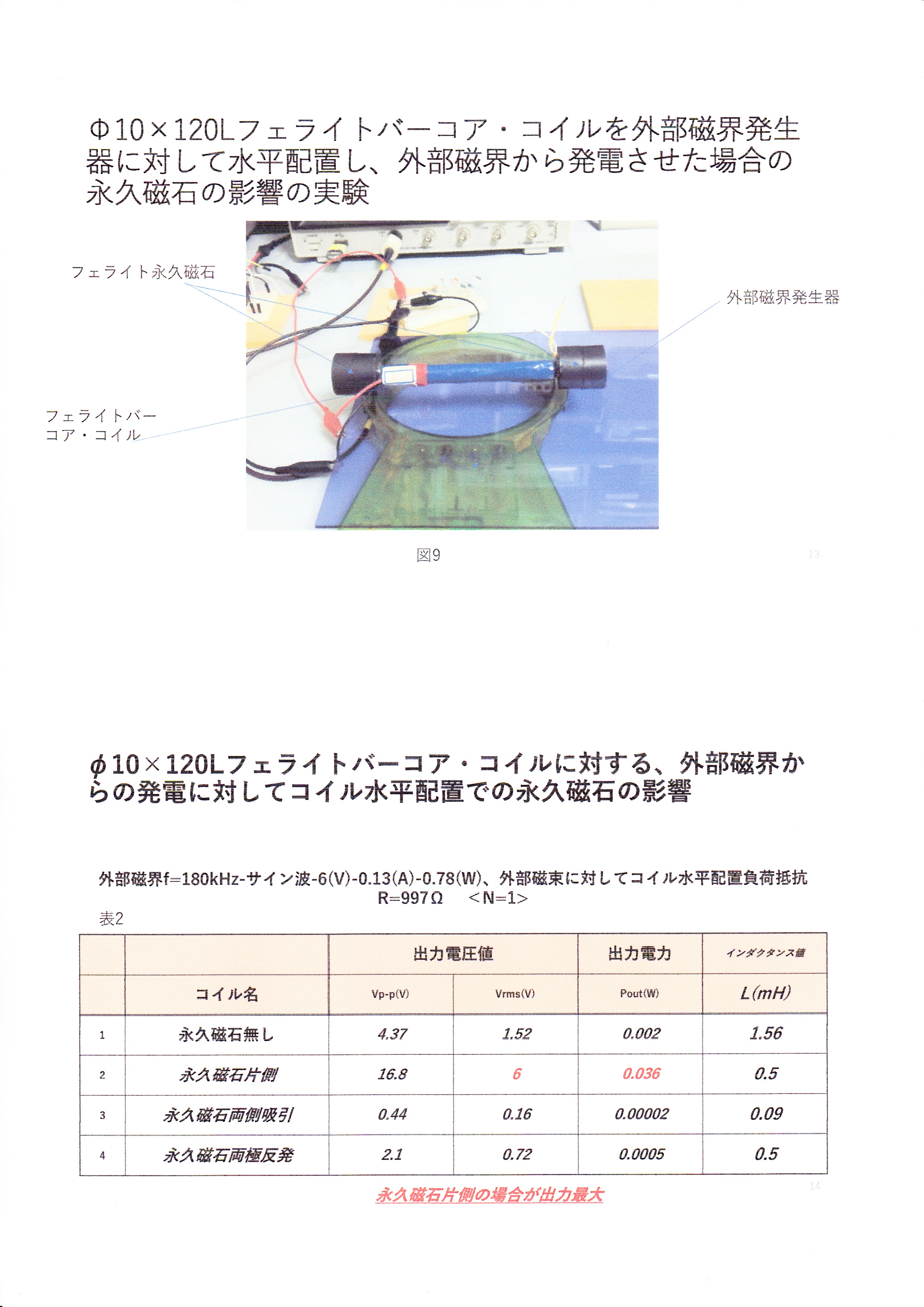

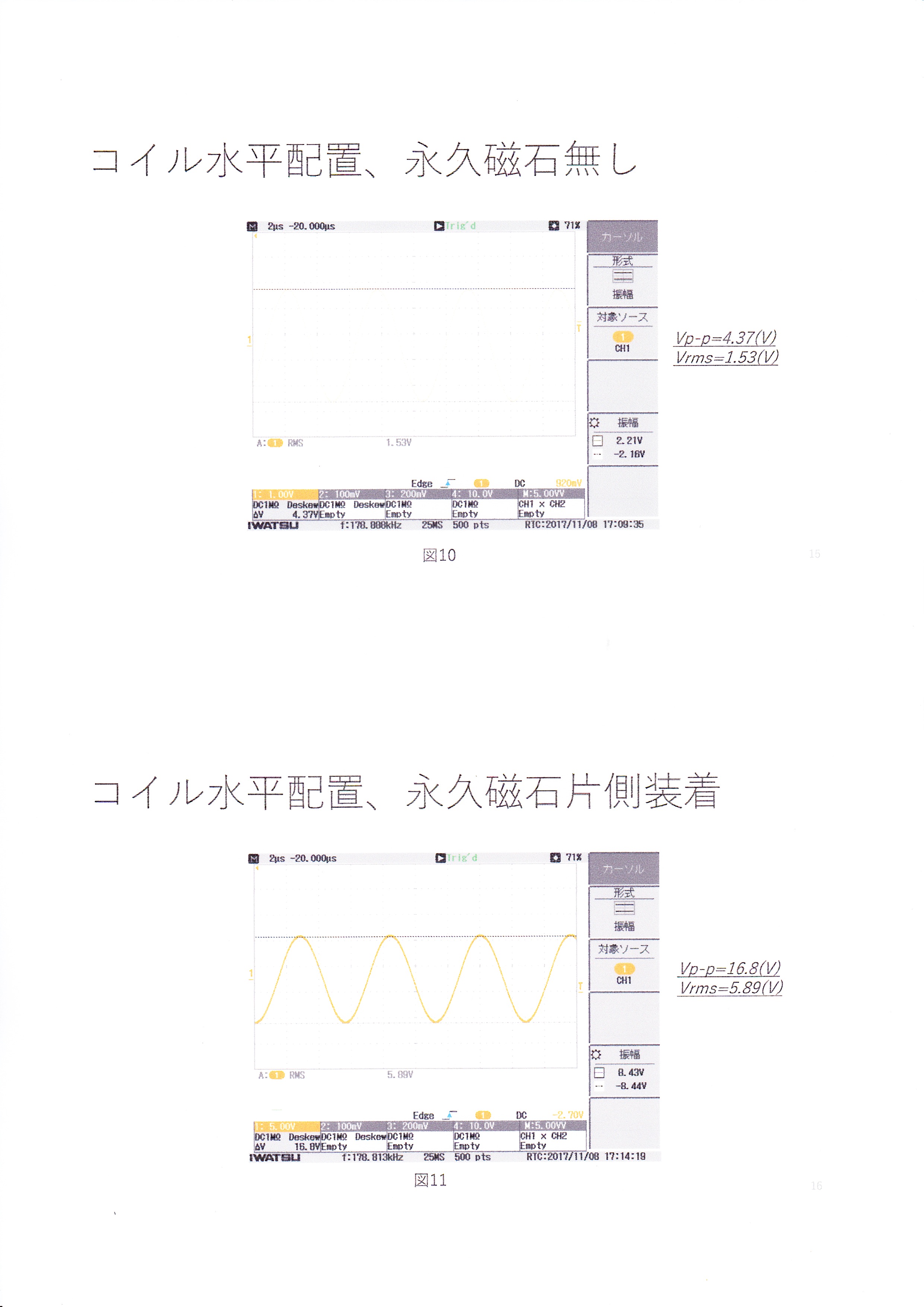

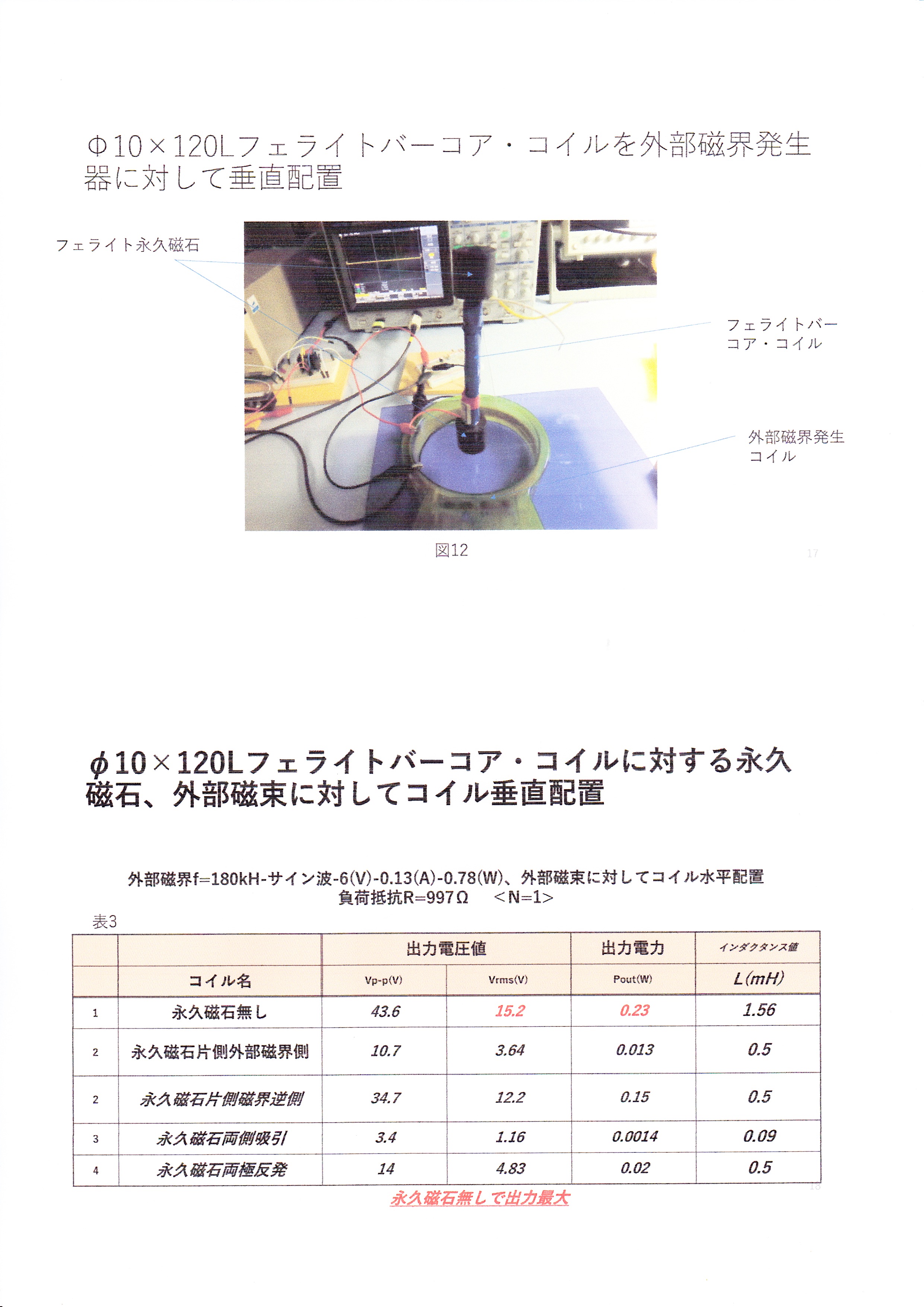

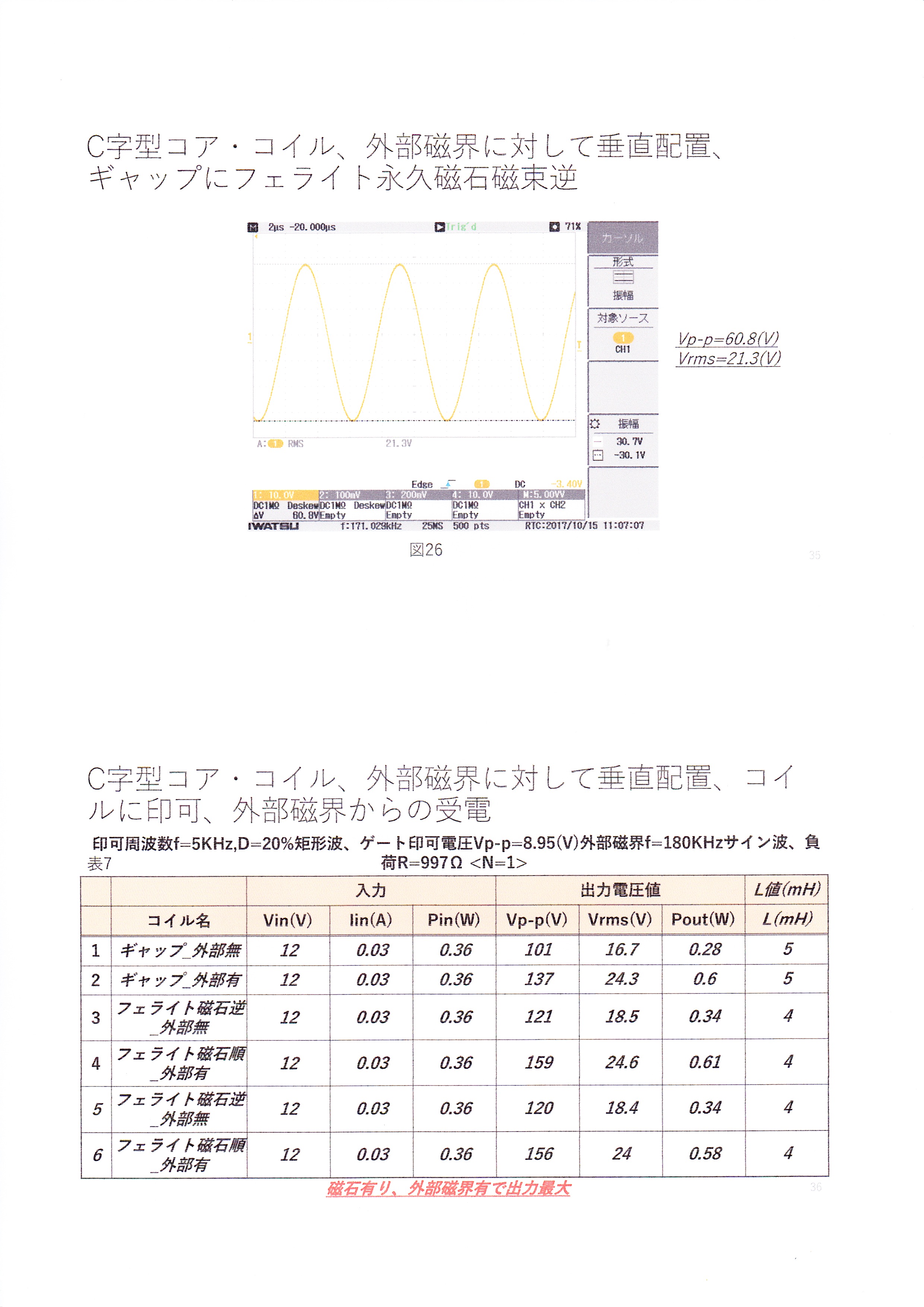

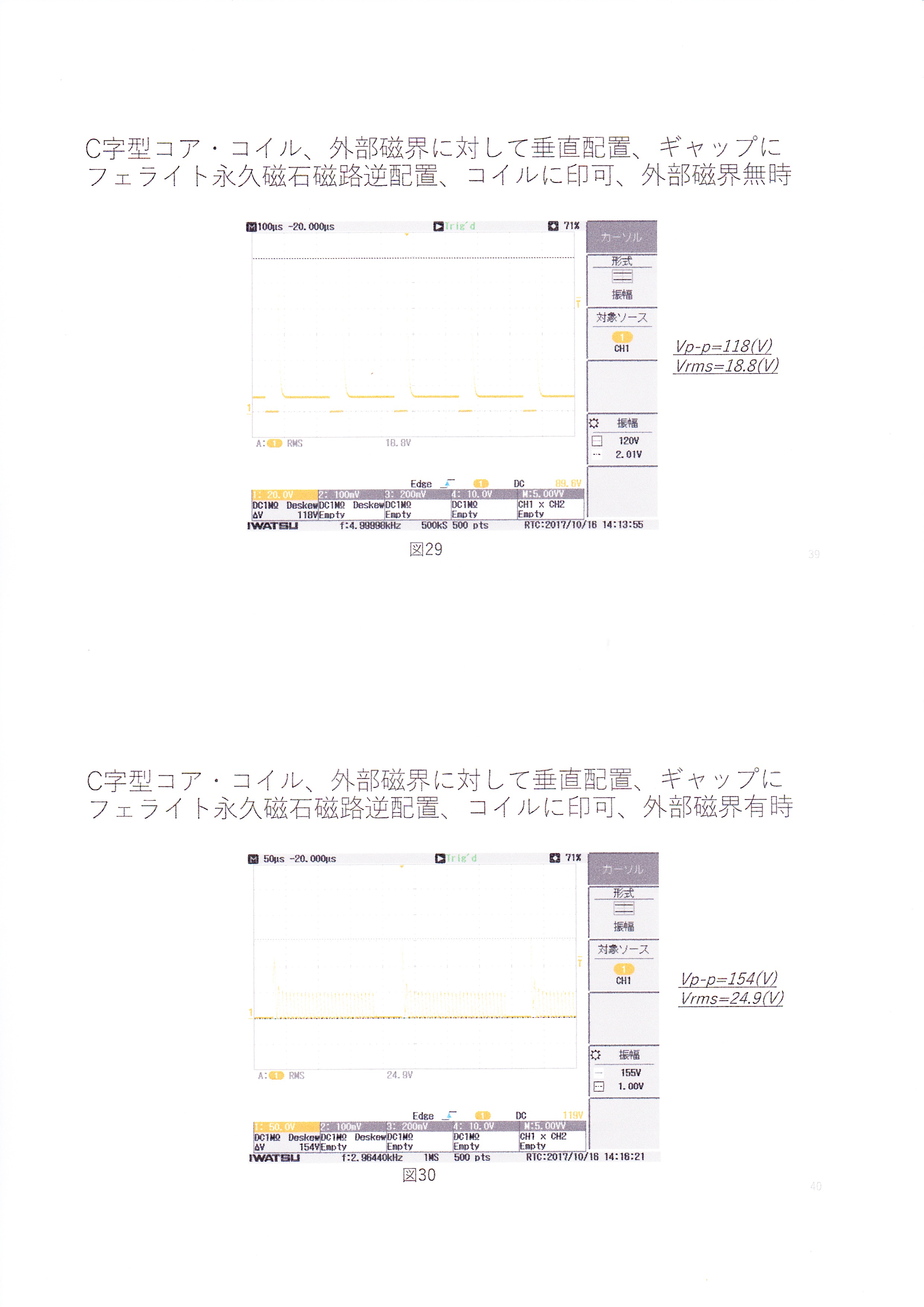

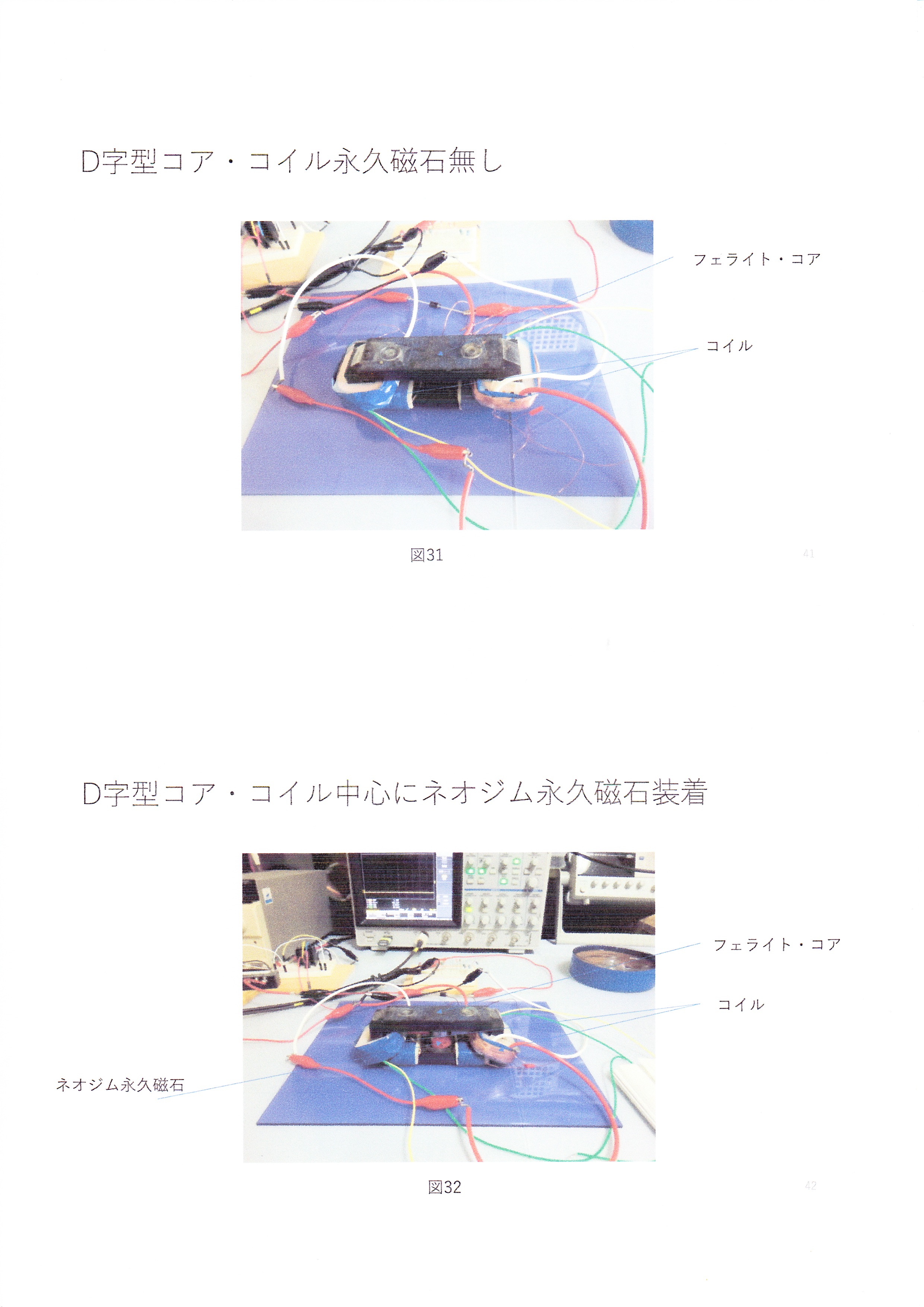

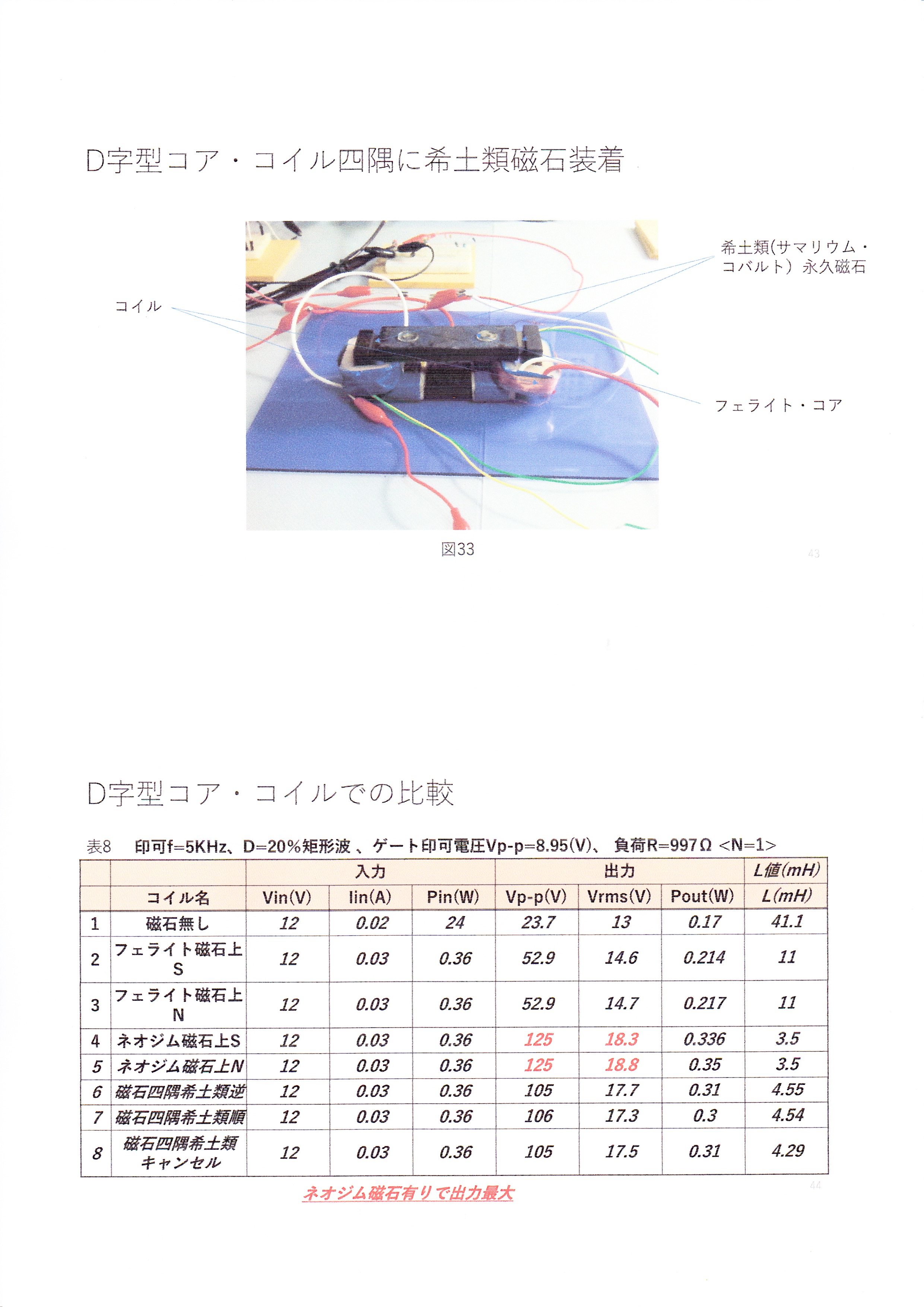

2017年11月18日 浦野 良一

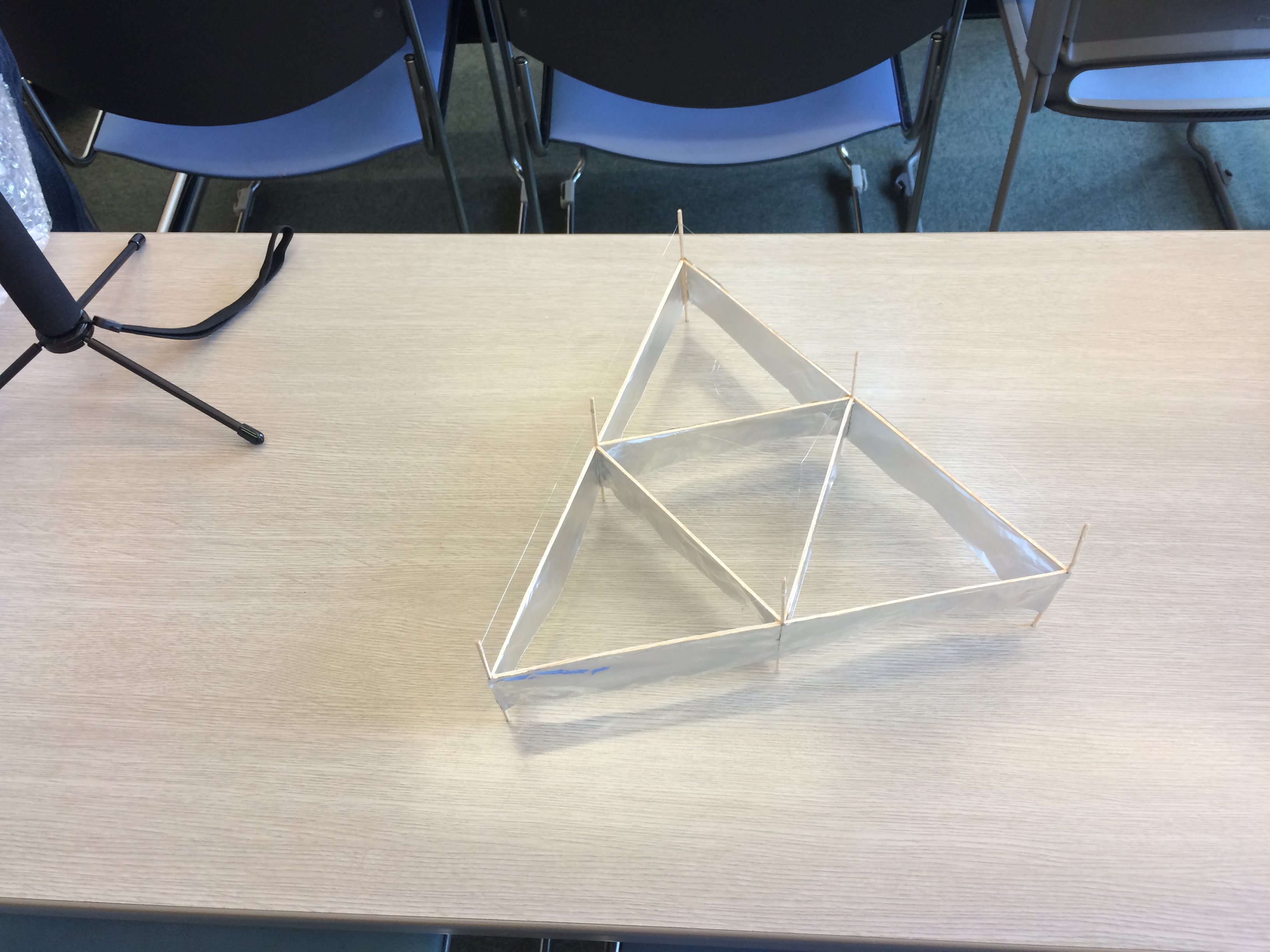

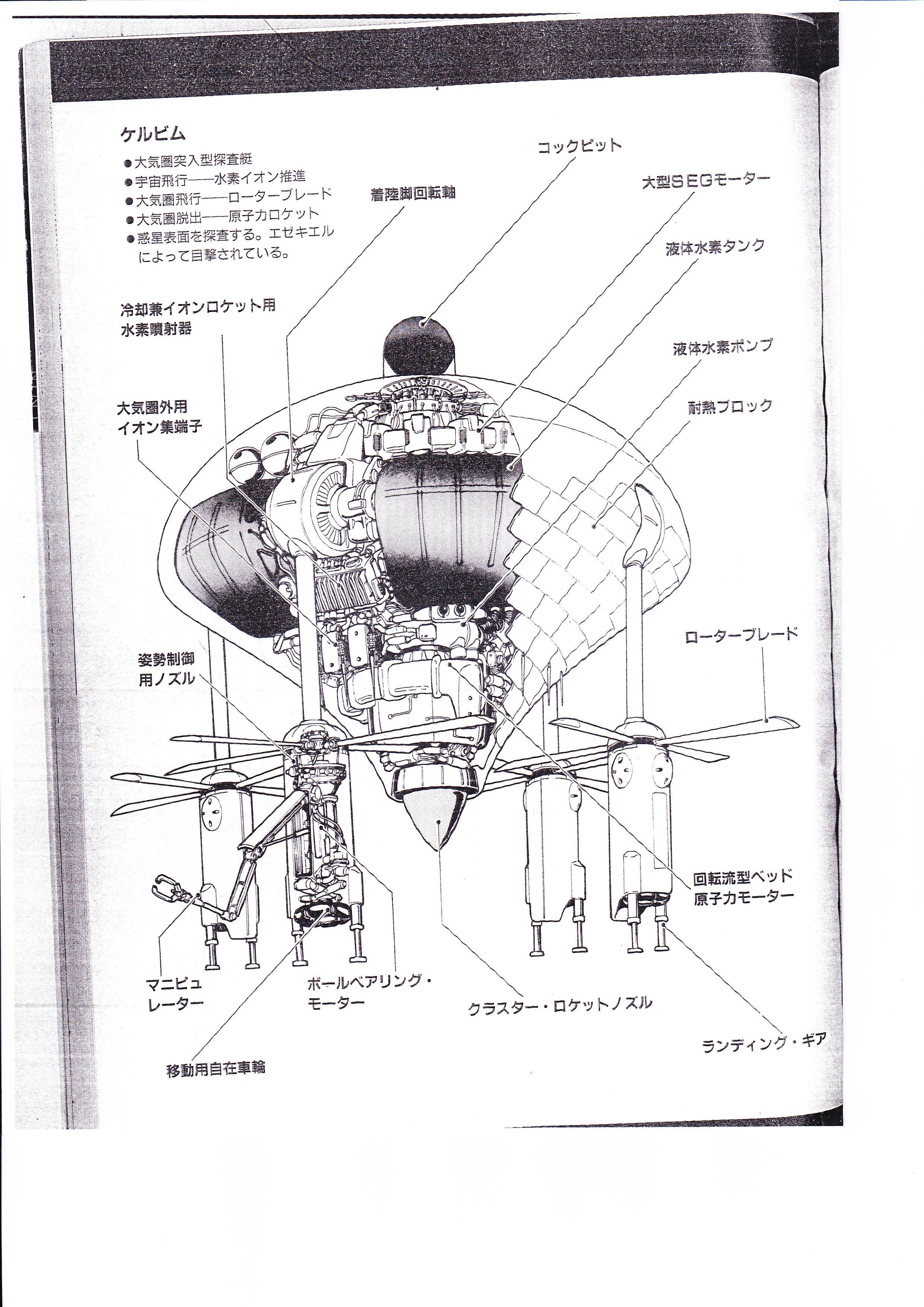

[SFメカの超メカニズム考察]

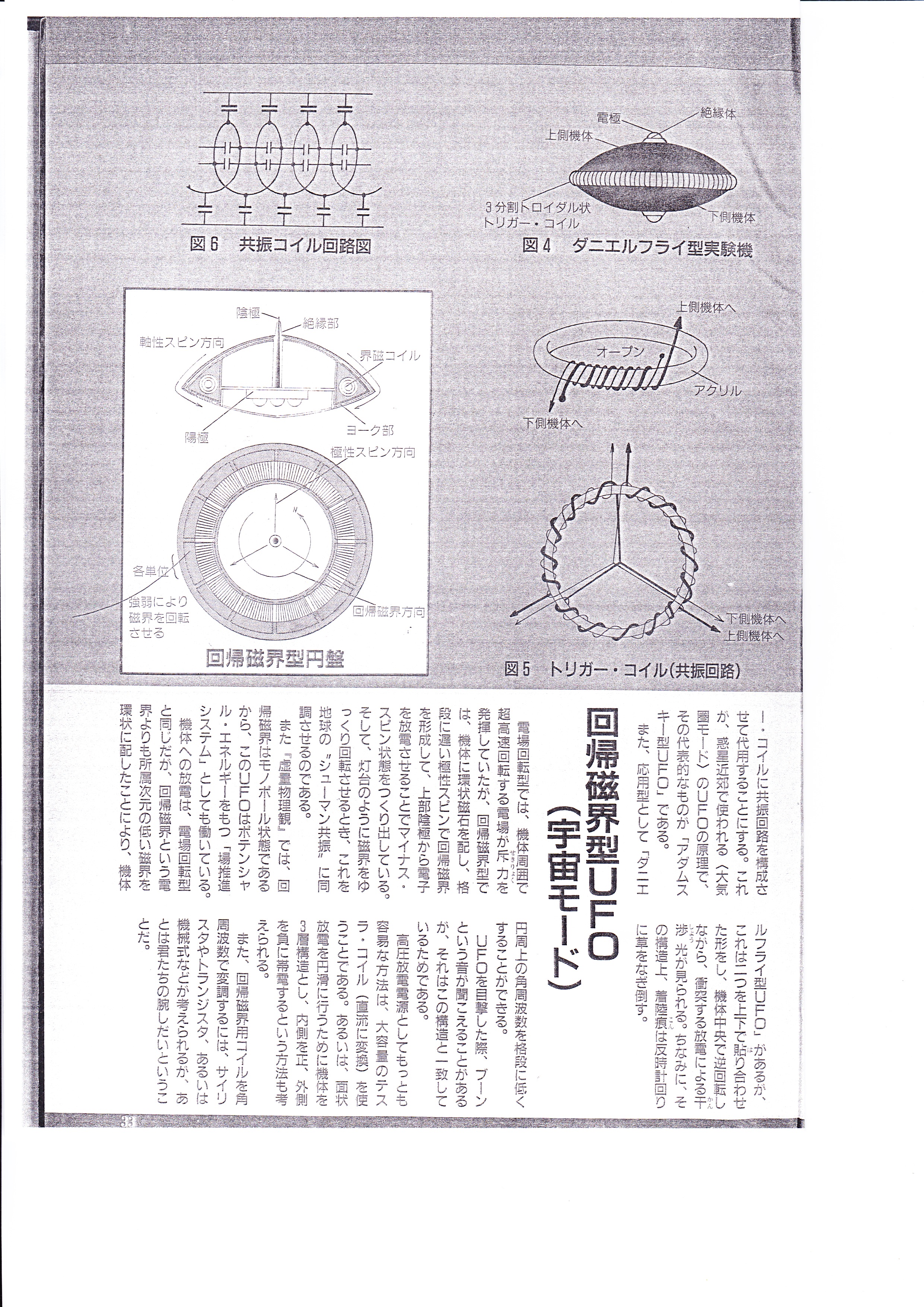

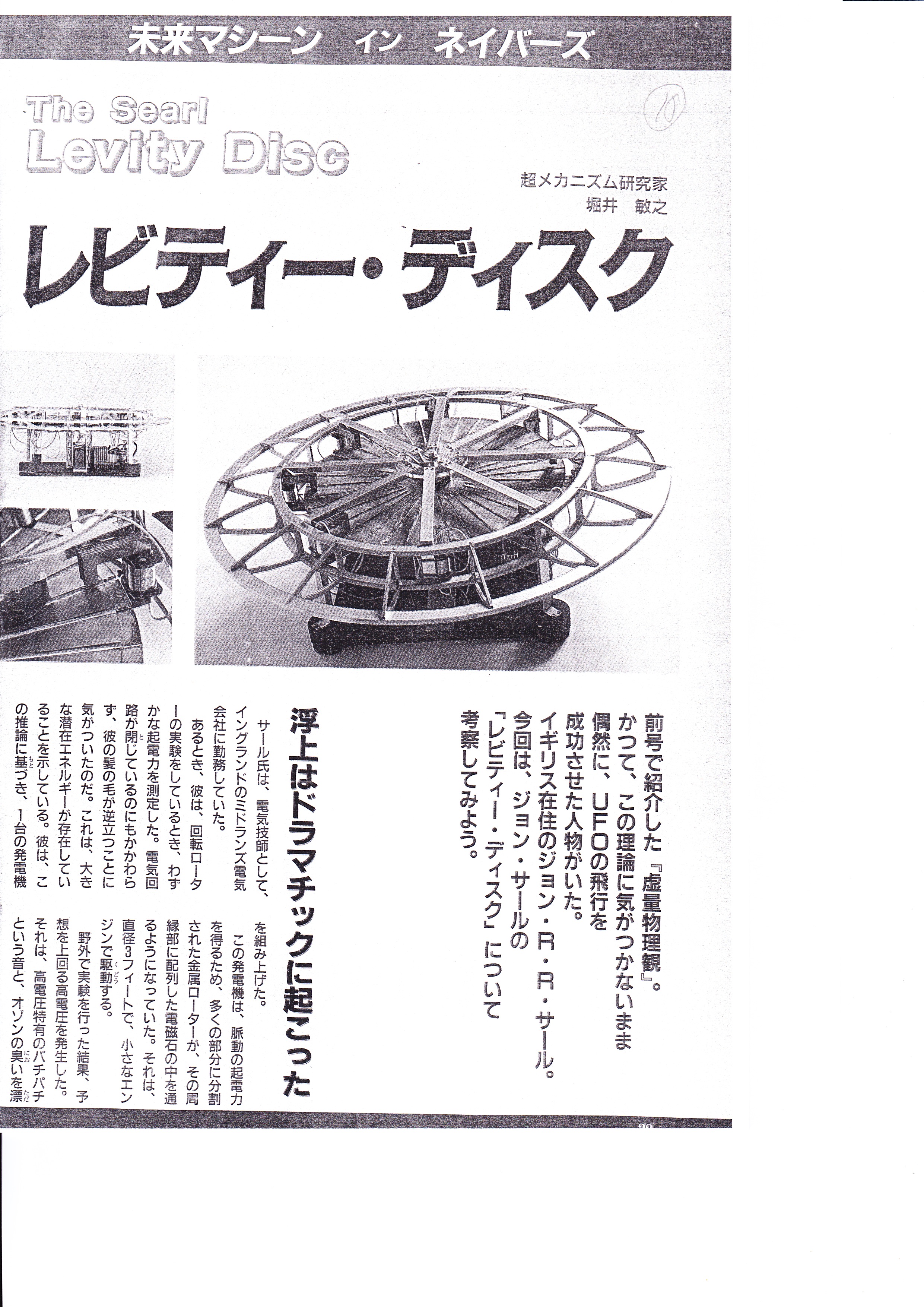

2017年11月18日 堀井 敏之

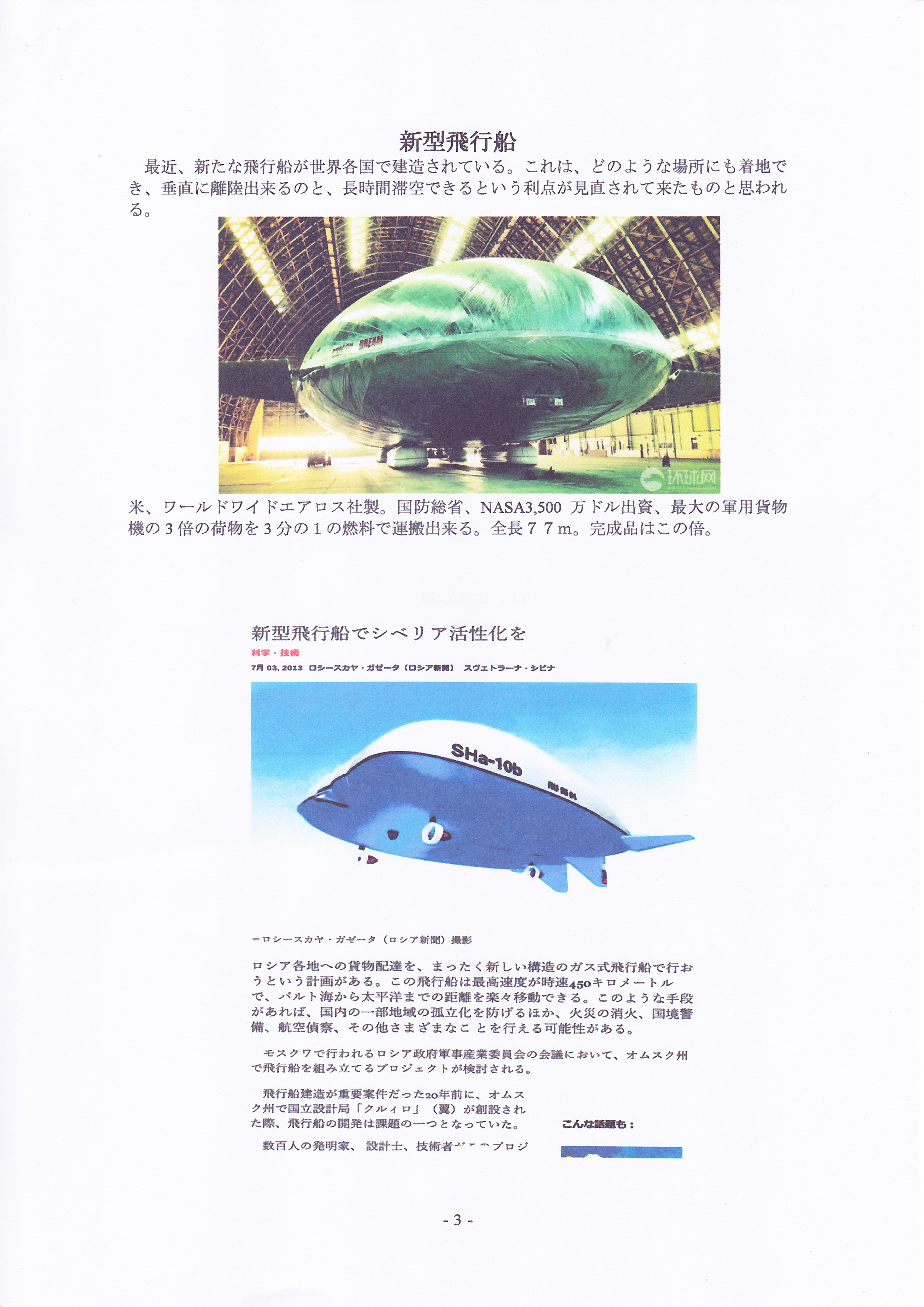

「メカニズム・イラストレーター」が仕事である堀井氏が過去に雑誌に発表したメカニズムのアイデアの発表

堀井さんは最近の物理学会の“重力波”の検出成功から超ひも理論、エネルギーの他次元からの取り込みの考え方に関心を抱き、従来提出されていた在野の物理、エネルギー研究家である大橋氏の「虚量物理観」に興味を抱き、以前、堀井さんが某少年向け科学雑誌に発表していたメカニズム・イラストを今回再度紹介された。

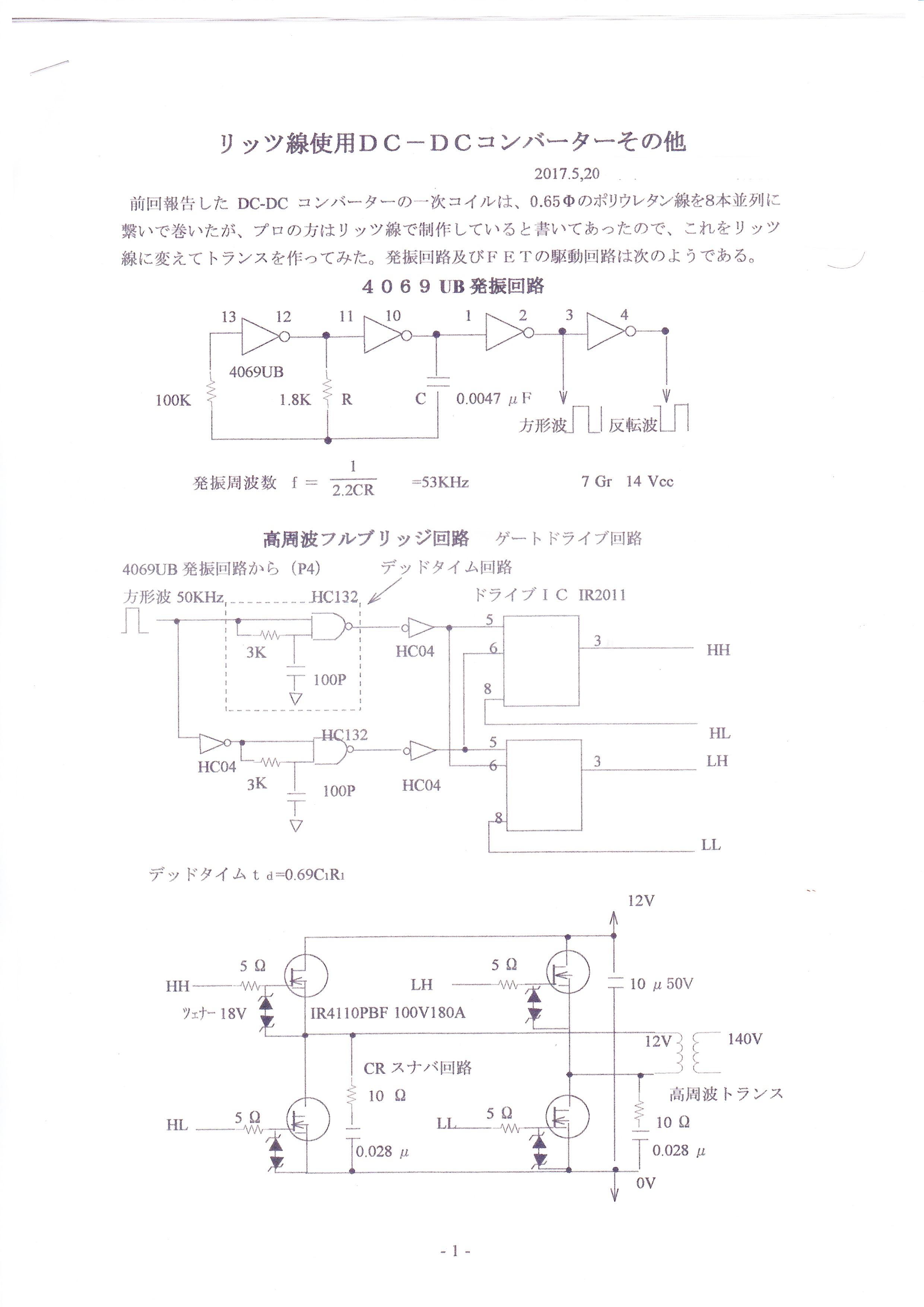

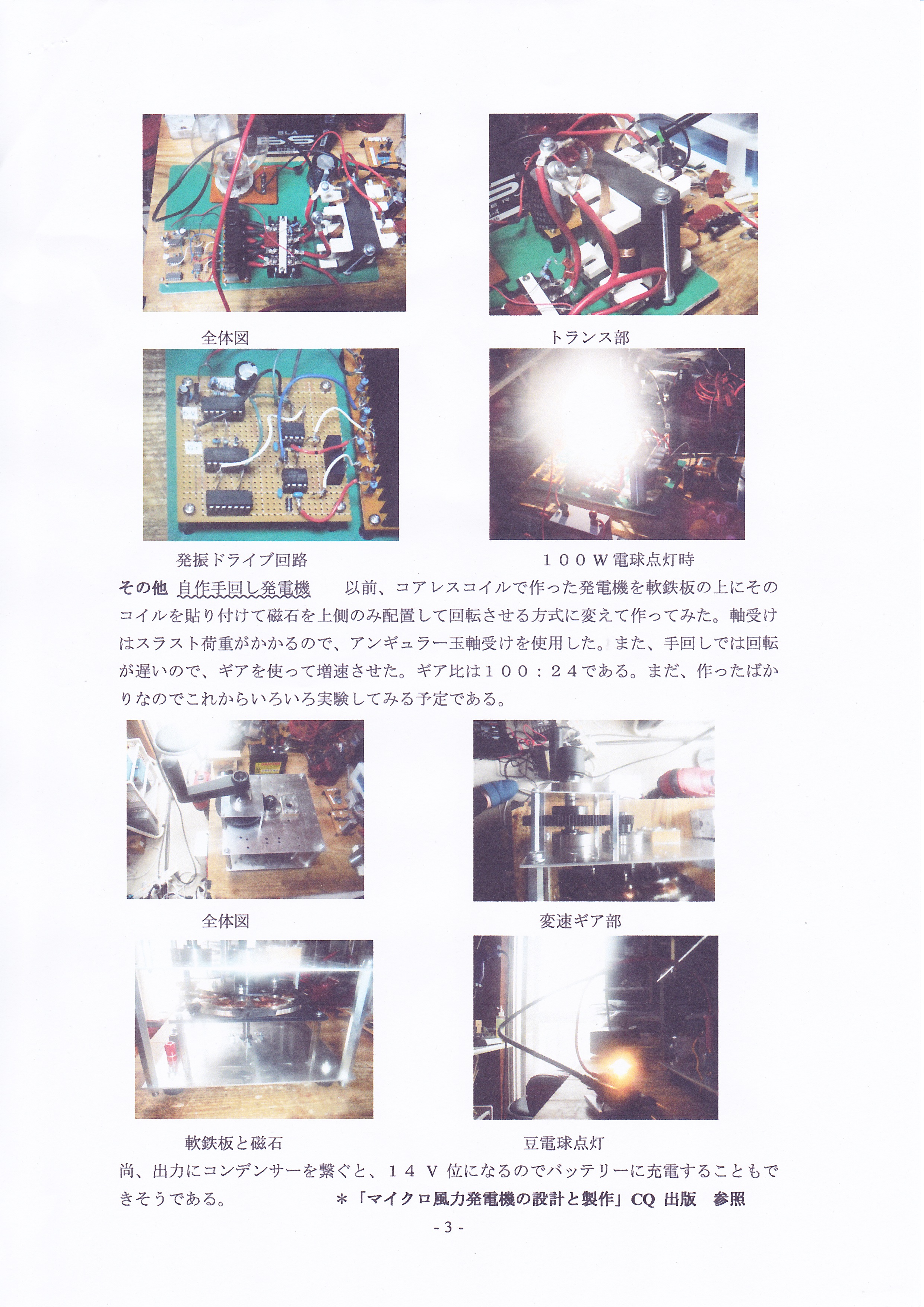

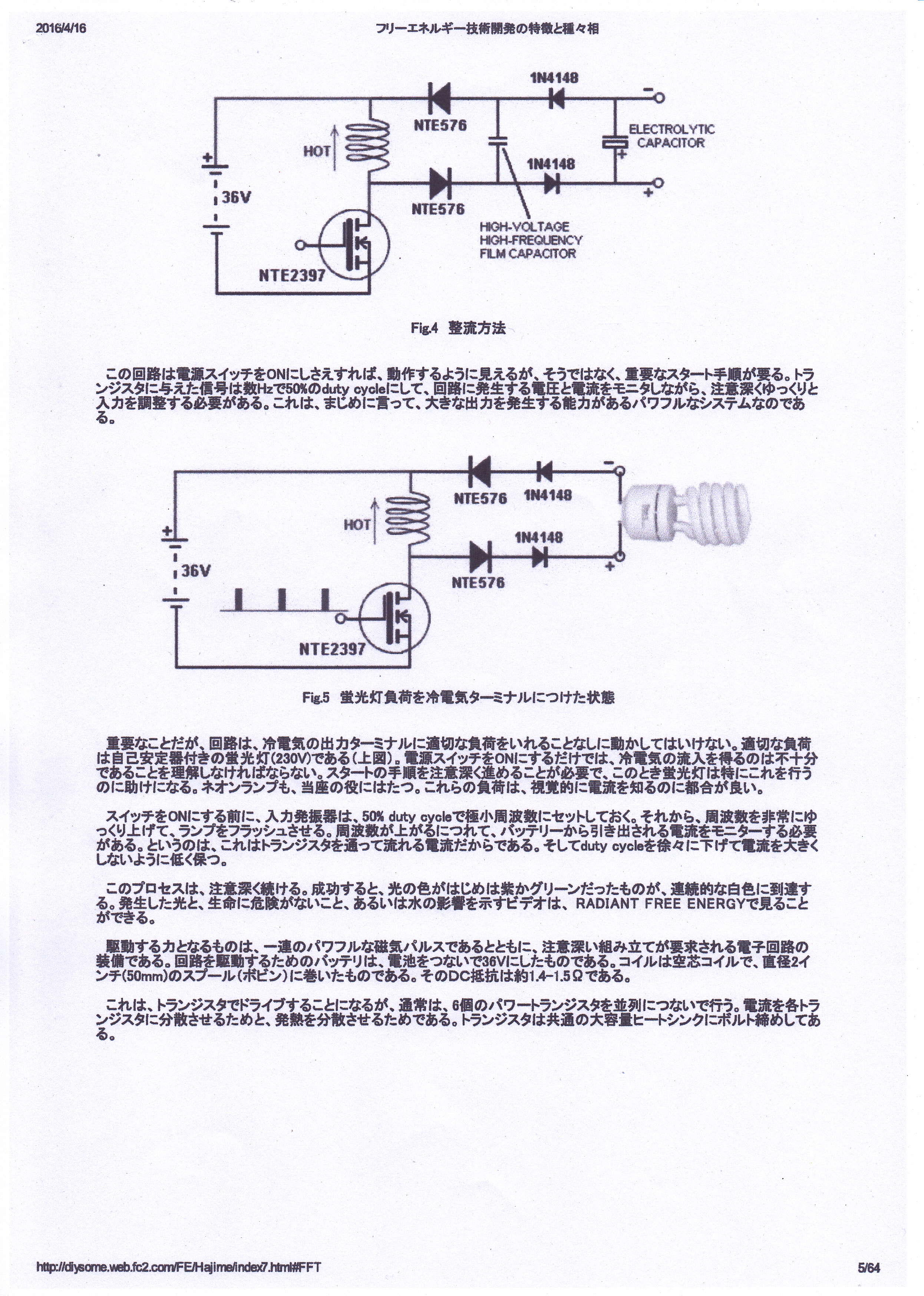

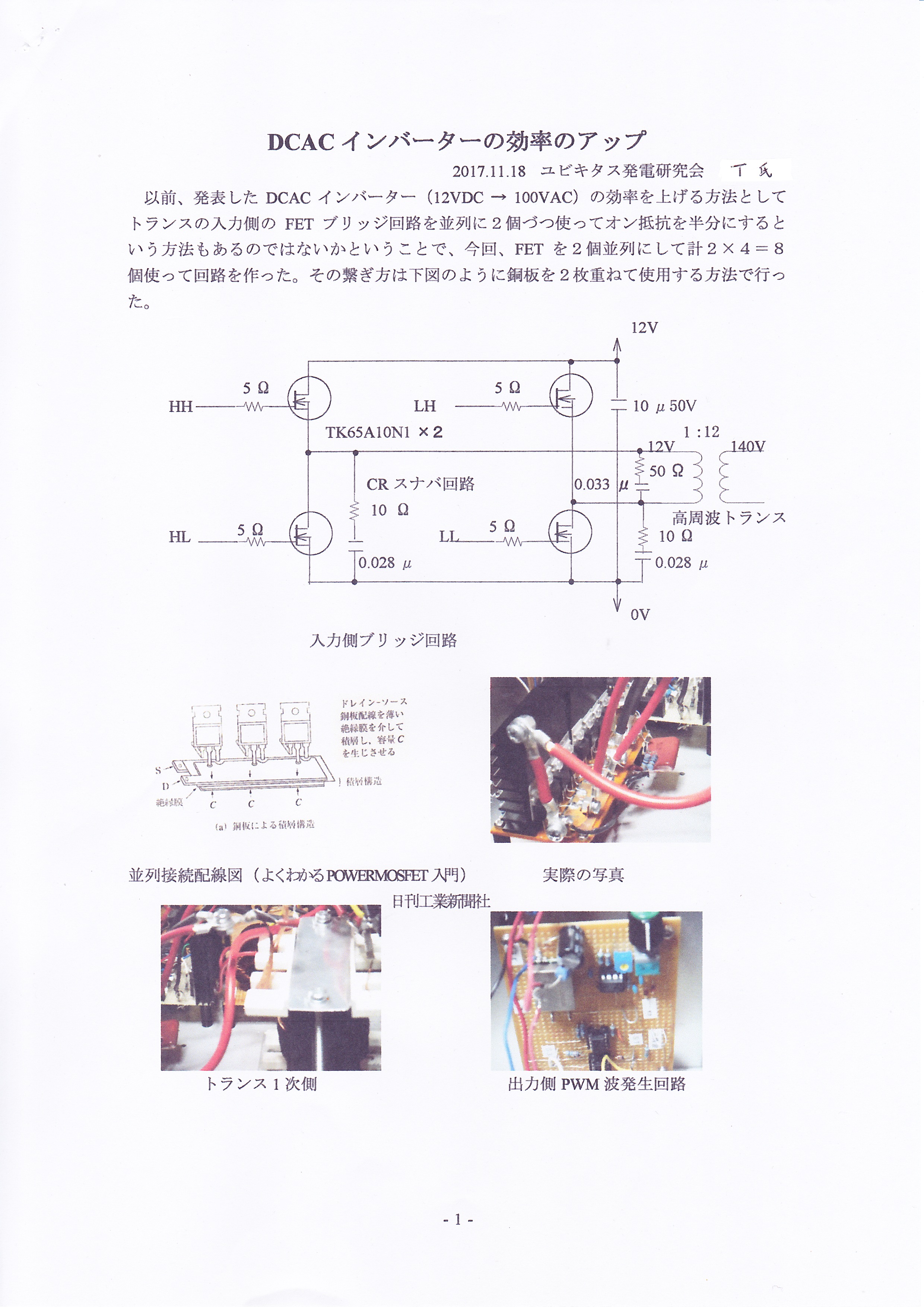

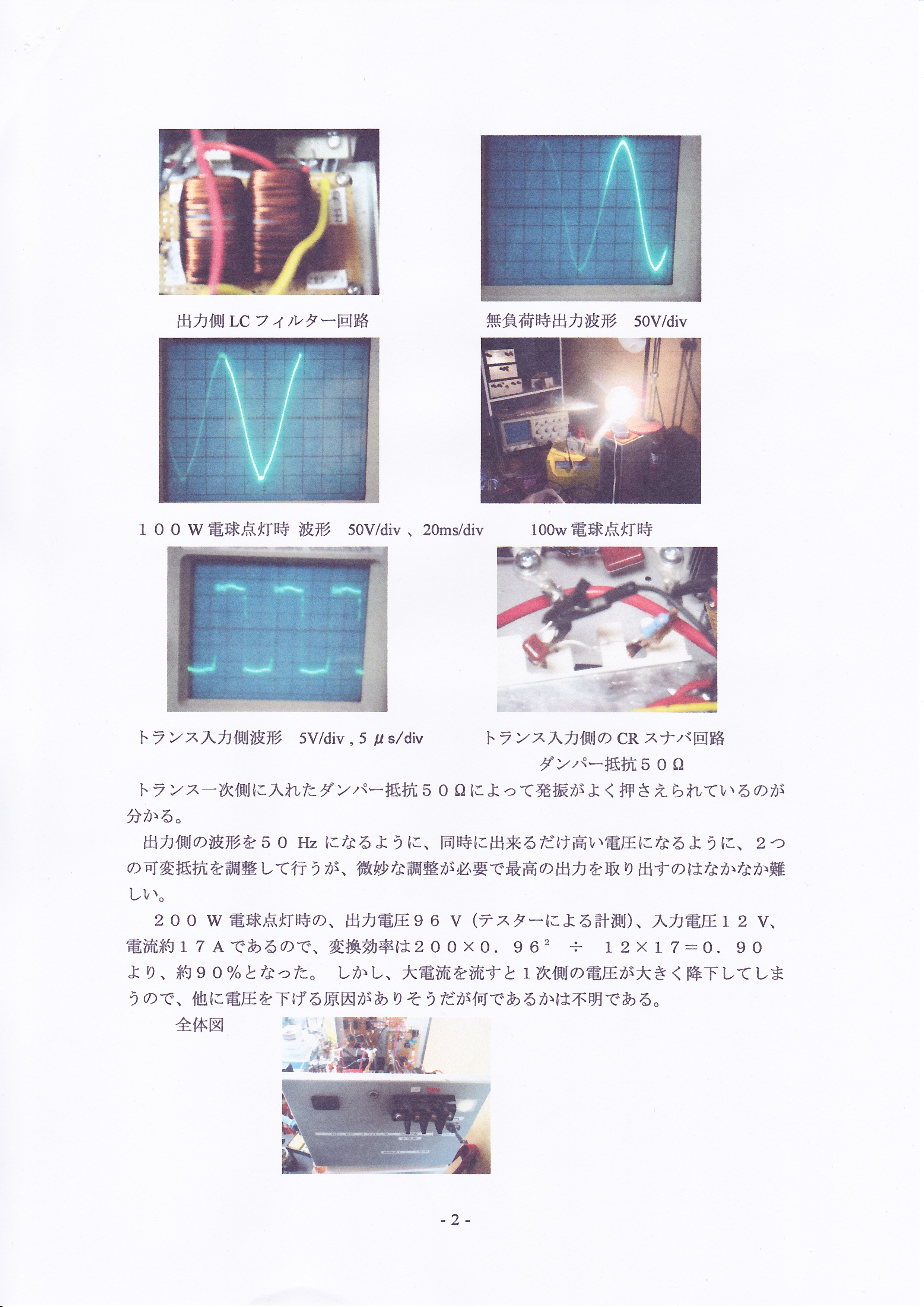

[DCACインバーターの効率のアップ、他]

2017年11月18日 T氏

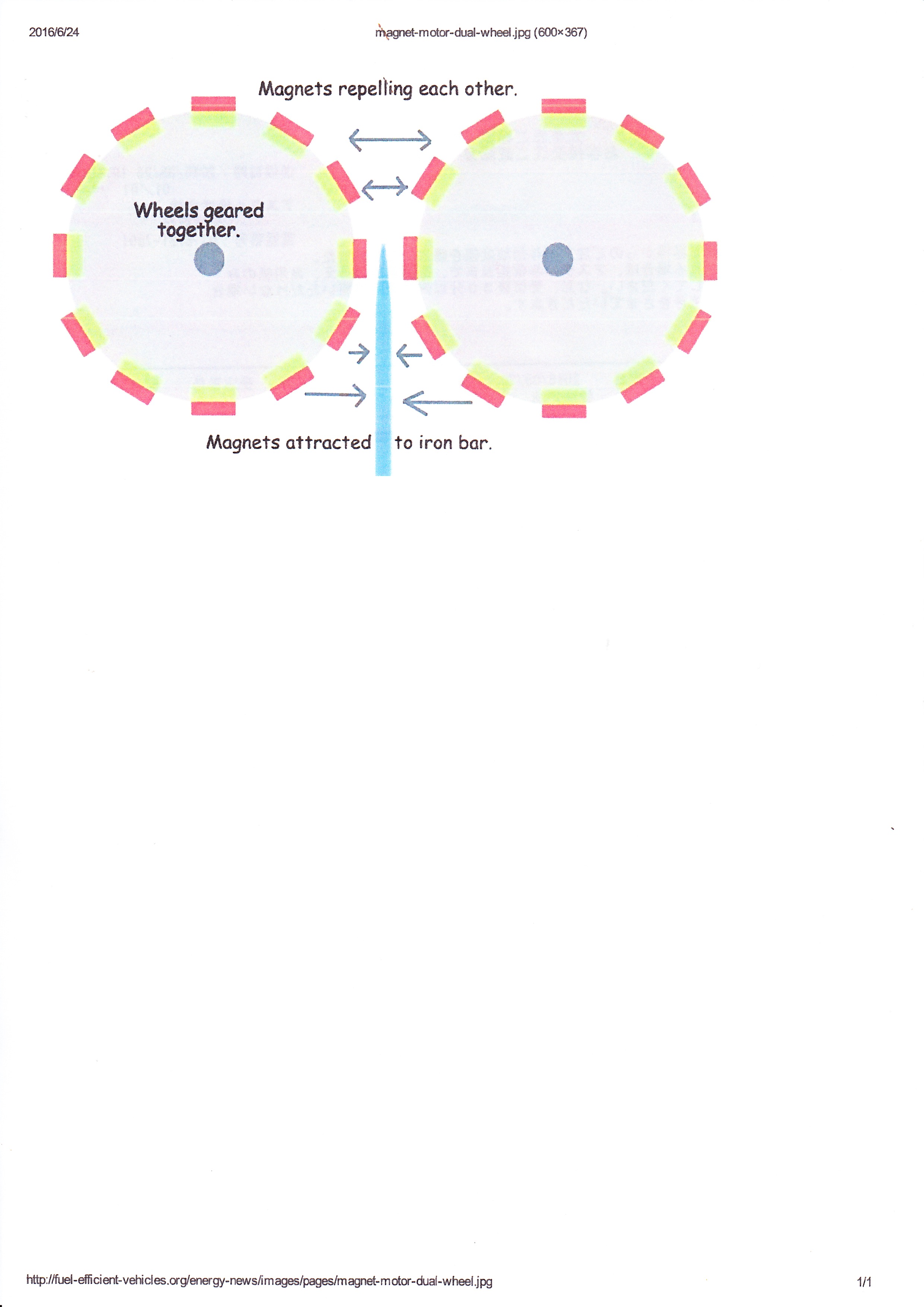

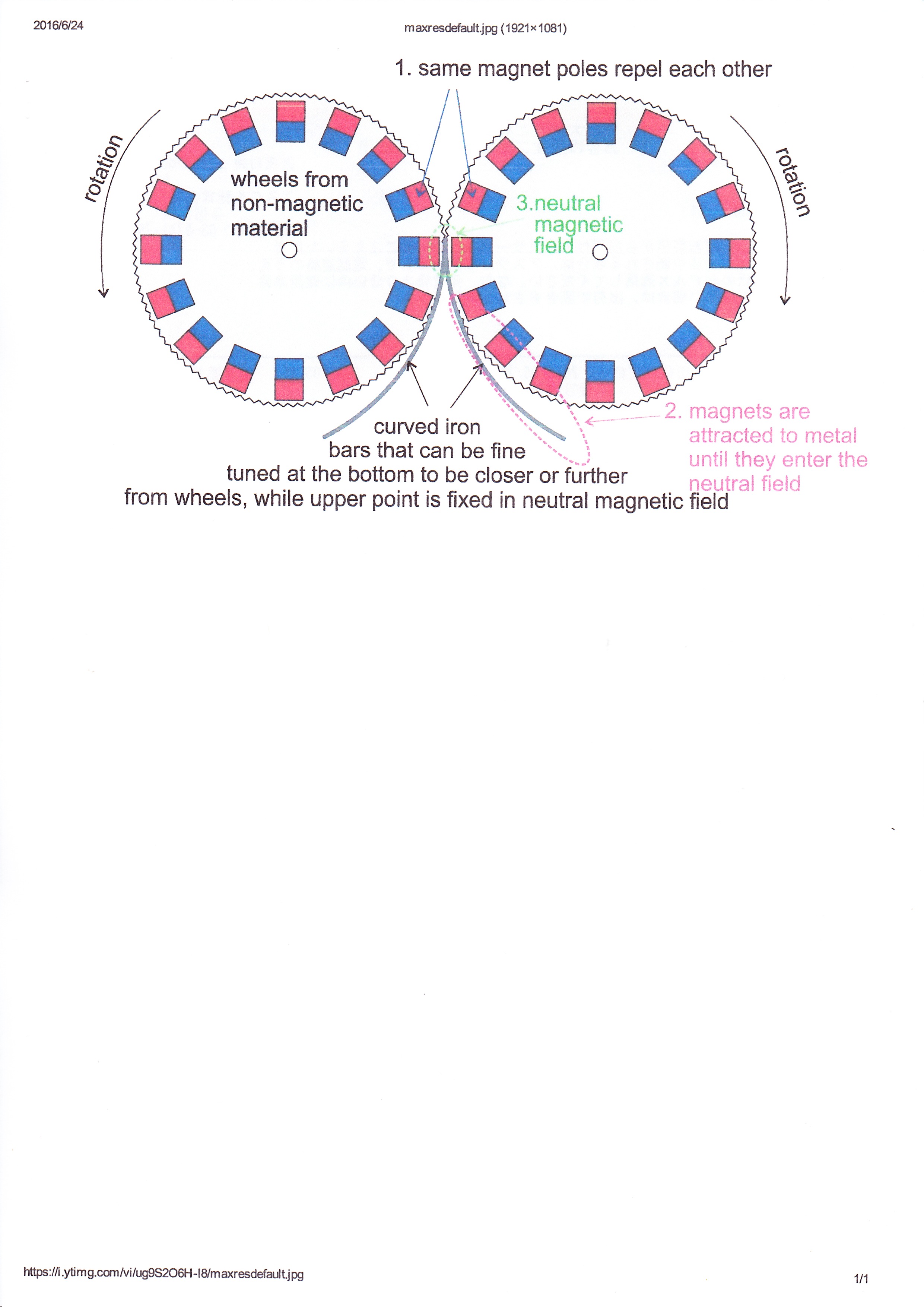

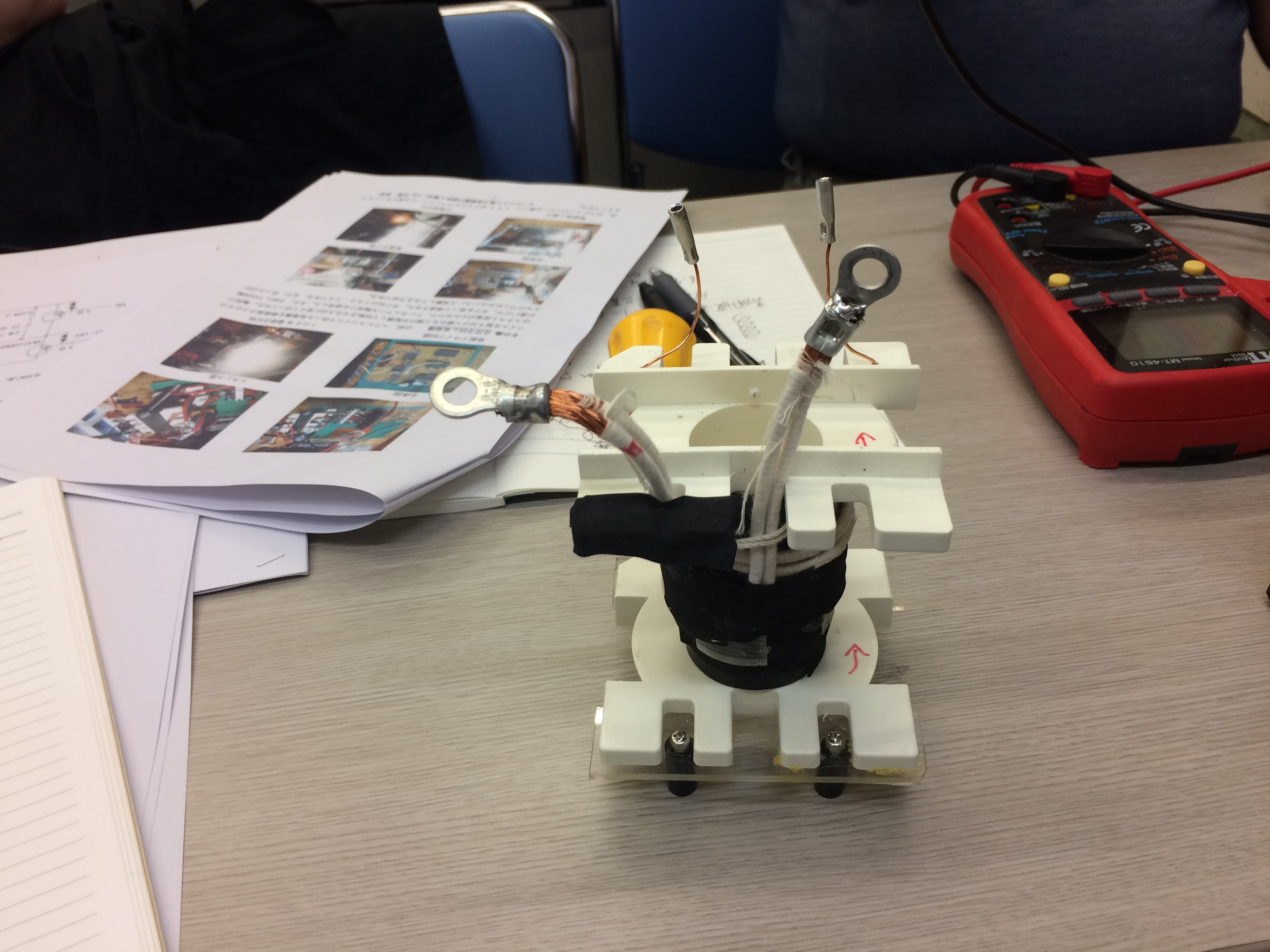

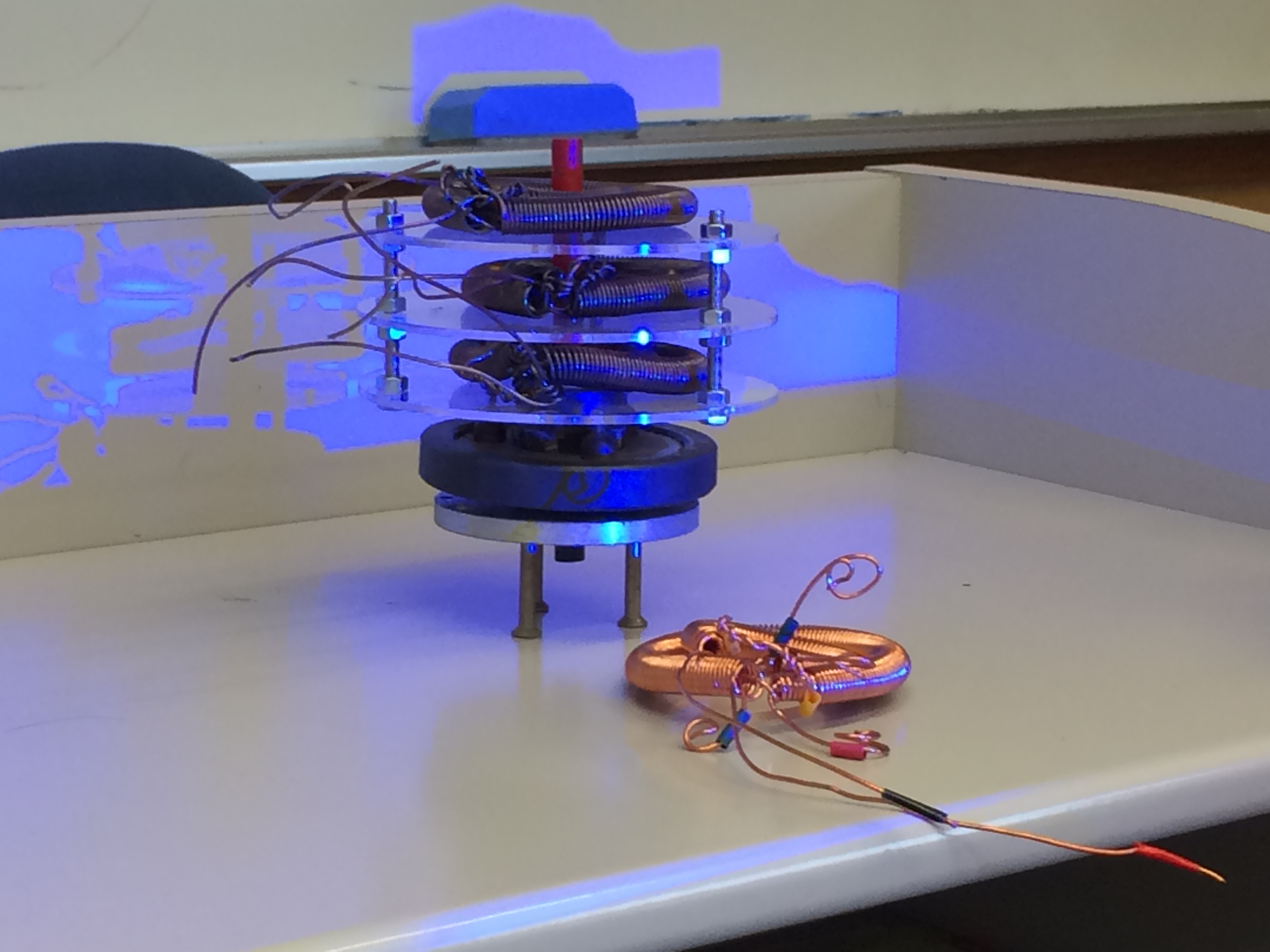

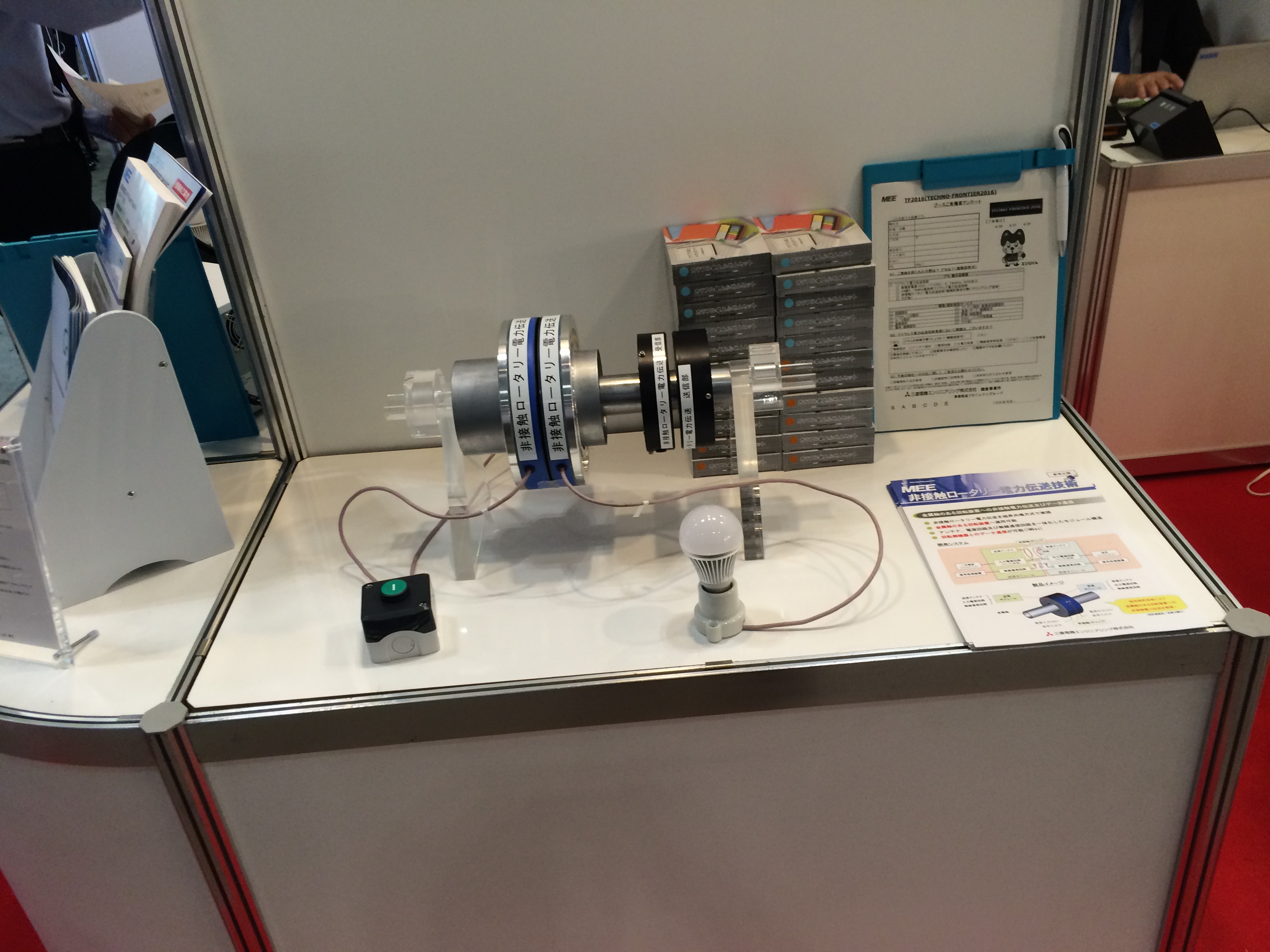

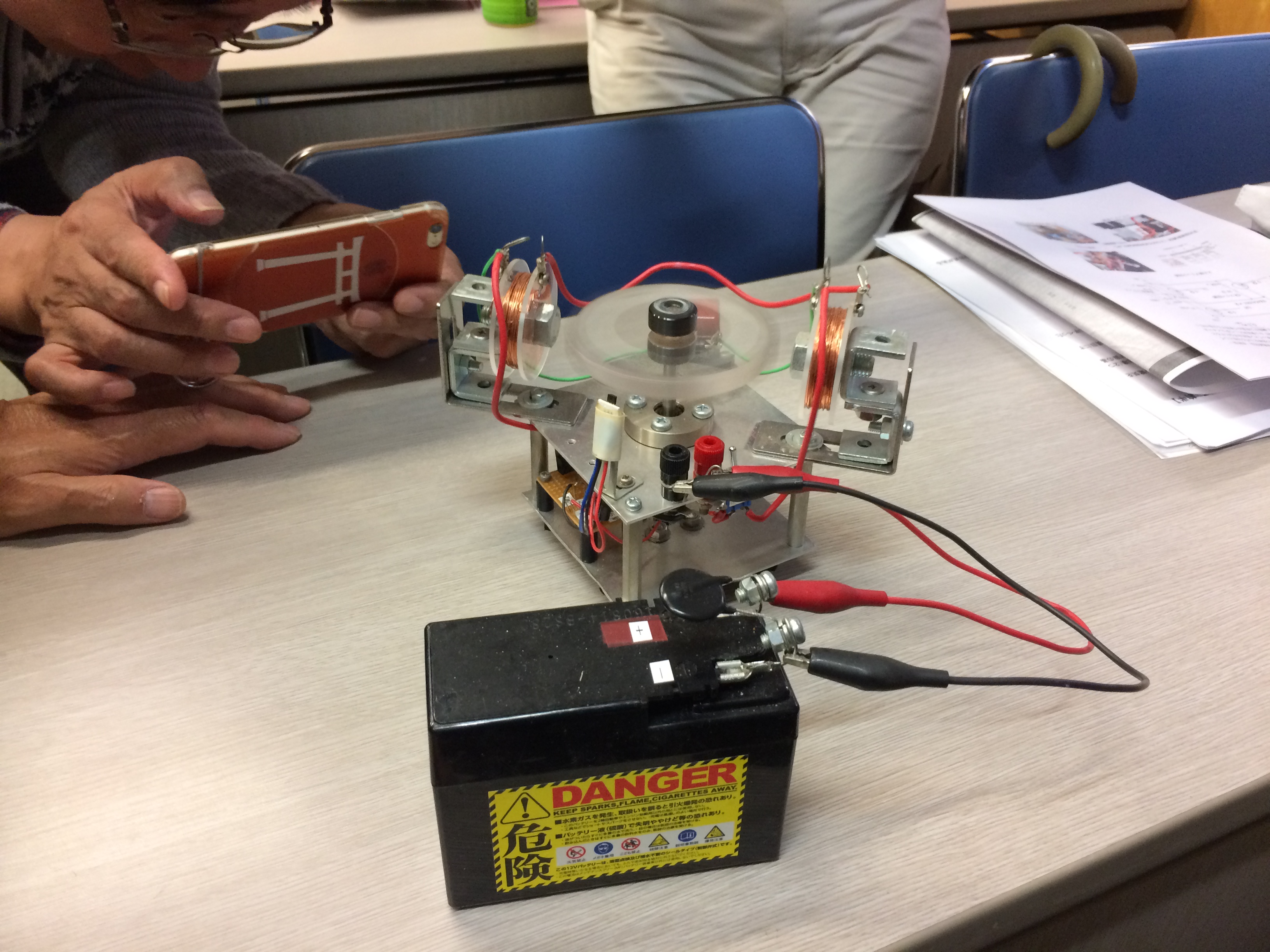

[改良型アダムスモータ]

2017年11月18日 T氏

[動画]